熱湯による土壌消毒法-熱水土壌消毒(神奈川方式)-は、神奈川県の施設バラ農家と旧園芸試験場の共同研究により1983年に開発されました。薬剤を使用しないため環境保全型農業や有機農法にも使える技術として、また、2005年の臭化メチル剤の全廃後の土壌消毒方法としても、全国的に注目されています。

今回は、熱水土壌消毒後の肥料管理のポイントについて、ご紹介します。

熱水土壌消毒は、大量の熱水(1平方メートル当たり100~300L程度)を使います。このため、熱水土壌消毒を行った後には、行う前と比べて、土壌中の養分が大きく変化することがわかってきました。土壌養分の変化は、かん水(たん水)除塩などでも起きる除塩効果によるものと薬剤による土壌消毒でも見られる土壌生物の減少によるものがあります。

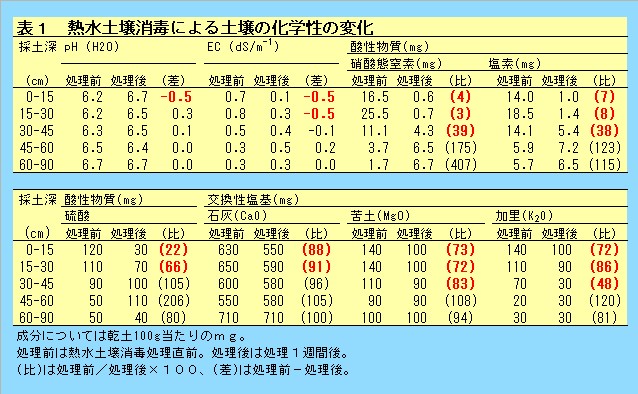

除塩効果は、作物の根が最も張り、養分吸収に重要な、土の表面から深さ30cmまで起こります。これにより、土壌のpHは酸性から中性に近づき、土の水溶性塩類の総量を表す電気伝導度(EC)は顕著に減少します。ECは土壌中の硝酸との関係が深いといわれていますが、硝酸だけではなく、塩素や硫酸、また、土壌改良にも良く使われる石灰や苦土、加里等も減少することがわかりました。

硝酸態窒素の流亡は、地下水を汚染する可能性があります。したがって、熱水土壌消毒を実施するにあたっては、日頃から塩類が集積しないような施肥管理を心がける必要があります。また、土壌の養分が低下する可能性があるため、農業改良普及センターやJAの土壌診断センターで土壌診断を行い、適正な施肥設計を組む必要があります。

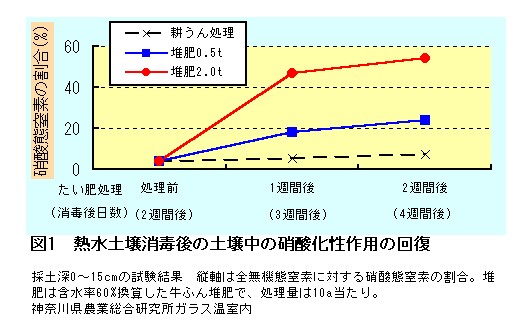

熱水土壌消毒は、土壌処理薬剤や蒸気消毒処理と同様に、土壌病害虫のみならず一般の土壌生物に対しても大きな影響を与えます。特に問題となるのは、土壌中のアンモニアを硝酸に変える硝酸化成作用を行う微生物のが減少です。多くの植物では、根から窒素を吸収する形は硝酸であることから、硝酸化成作用が回復しないと作物の収量が低下します。また、熱水土壌消毒直後に施肥を行うと、肥料中のアンモニアや亜硝酸がガス化し、特に施設畑ではガス障害が発生する恐れがあります。

硝酸化成作用は耕起した程度では回復しないため、堆肥を投入することによって回復を早めることができます。しかし、過度の堆肥の投入は、土壌の養分バランスを崩すので、牛ふん堆肥では10a当たり1~2t程度に抑える必要があります。また、堆肥を投入しても、硝酸化成作用の回復には2週間以上かかります。熱水土壌消毒では、薬剤による土壌消毒のようなガス抜きの必要はありませんが、硝酸化成作用をできるだけ早く回復させるためにも、良質な有機質の投入を、は種あるいは定植の2週間以上前に行うよう心がける必要があります。