生産環境部土壌環境研究課では、土壌モニタリング調査として昭和54年から県内の農耕地に定点を設け、定期的(5年に1度)に土壌の調査を行っています。

平成11年には従来の調査地点の中から、新たに県内農耕地の主要な土壌33地区81地点を、調査地点として設置しました。

平成16年度は2巡目となり、県の西部20地点で調査を進めています。

昨年(平成15年10月)のホームページで調査の概要の説明をしたので、今回は具体的な調査の内容について説明したいと思います。

1.モニタリング調査地点

県内を4地域に分け、1年に1地域において、土壌断面調査、硝酸態窒素の垂直分布調査、土壌の理化学性の測定、調査地点の栽培管理実態のアンケート調査を行っています。

この調査により県内の農耕地土壌の基本的な性質と分布および管理の実態と変化を把握しています。

調査結果は今後の土づくりや土壌診断などに活用されます。

2.土壌断面調査

土壌調査は、主に収穫が終わった農耕地に深さ1mほどの穴を掘り、土壌断面をつくります。

この断面について土壌の色や硬さで相位分けをします。

この層ごとに、土色、土性(土の粒子の大きさによる分類)、硬度、腐植(動植物の遺体が土壌中で生物的に分解、合成されてできる高分子化合物)の量、礫(レキ)(土壌に含まれる直径2mm以上の鉱物質粒子)の量や性質、可塑性(形の作り易さ)、透水性(水の通り易さ)などについて調べます。

(1) 調査穴の作成

農耕地にスコップで人が入って調査できる大きさの穴を掘り、土壌の断面を作ります。

土壌調査に使う土壌断面は光のあたり方により見かけの印象が変わるため、太陽光線が正面からあたる方向に作ります。

穴を掘るときには土壌断面の上を踏みつけないように注意が必要です。

また、調査終了後には穴を埋め戻しますが、掘り出した土は元の深さに戻せるように、土は深さ別にそれぞれ積み上げておきます。

スコップで掘る調査用の穴

(2) 土壌断面調査

土壌断面が出来上がると、土の色や硬さを調査して「土壌断面調査票」に記録します。

「土壌断面調査票」には、調査日や天候、地形の特徴なども書き込むようになっています。

写真の調査地点では作物が植えられていなかったため、土壌断面に植物の根が見られませんが、根の分布なども調査します。

調査用の土壌断面と土壌断面調査票

(調査票は左の写真について記載したものではありません。)

(3) 土壌硬度、土性

土壌の硬さは先端部に円錐がついた円筒形の「山中式硬度計」(上の写真の器具は大起理化工業株式会社「プッシュコーン」)で測定します。

円筒内には4cm縮むのに8kgの圧力がかかるバネが入っており、バネにつながった先端部の円錐を土壌面に押し当てたときに、円錐が何ミリ土の中に入ったかで土の硬さを測定します。

小石などのレキを除くと、土壌はその粒径により砂、シルト(微砂)、粘土に分けられます。

調査ではその混合割合により、砂土(S)、シルト質壌土(SiL)、壌土(L)など12種類に分類します。

(上記の「土性サンプル」の写真では土性の一部を示しました。土性と色は関係ないのでご注意ください。

「土性サンプル」は(財)日本土壌協会監修、富士平工業(株)の「土性練習用土壌標本」。)

土壌硬度の調査と土性サンプル

(4) 土色

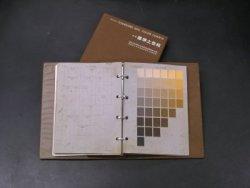

土の色はカラーチャート(新版 標準土色帖 農林水産技術会議事務局監修、富士平工業(株)発売)を利用してJIS Z8721-1964(日本工業規格)に基づいた土色名を記号と番号で記録します。

上記右の写真では薬さじの上に土を載せ、カラーチャートの色と見比べています。

土色帳(カラーチャート)と土色調査

3.土壌試料の採取

土壌硬度、土性などの調査が終わると、土壌の理化学性を調べるために土壌の色や硬さで相位分けした土壌断面の各層から土壌を採取します。

土壌の理化学性とは、土壌の物理的性質と化学的性質のことで、モニタリング調査では、 保水性、孔隙率(土壌中の空気と水の占める割合)といった物理性、pH、EC(電気伝導度のことで、土壌中の塩類濃度の指標となる)、土壌養分(多量要素、微量要素)や重金属の量などの化学性の測定を行っています。

現地の土壌を撹乱せずに採取するために採土管を利用します。

ここでは内径50mm、高さ51mm(100cc)のステンレス製の無底円筒を使用しています。

採土管内に採取した土壌はふたをして持ち帰り、保水性や孔隙率を測定します。

さらに、pH、EC、土壌養分などを測定するために、土壌の各層ごとに土壌を採取し持ち帰ります。

(1) 採土管による採土

採土管による土壌採取

(2) 硝酸態窒素の垂直分布調査 (水田を除く)

畑地や樹園地などでは肥料や堆肥などに含まれる窒素による土壌環境への影響を調べるために、農耕地の土壌を採土器具(ハンディーオーガ)で地表面から深さ90cmまで15cmごとに採取し、土壌中に含まれている硝酸態窒素の濃度を調査します。

農耕地の5ヶ所からハンディーオーガを使用して深さ別に土壌を採取します。

上記写真の調査では、最初に3本のハンディーオーガの中で最も太くて短いものを地表面に打ち込み、地表面から30cmまでの土壌を採取します。

さらに、この穴により細くて長いハンディーオーガを順番に差し込むことにより、深さ別に土壌を採取します。

ハンディーオーガによる採土

4.土壌モニタリング調査の取りまとめについて

土壌モニタリング調査を行うことにより、県内農耕地の土壌環境の実態と経時的変化を総合的に把握することができます。

また、これらの調査結果は国に報告し、全国規模で土壌図の作成が進められています。

神奈川県では安定した農業生産と環境にやさしい農業の推進のために、この土壌図を作物生産と農業環境に対する適切な土壌管理対策に活用していきます。