更新日:2025年12月15日

ここから本文です。

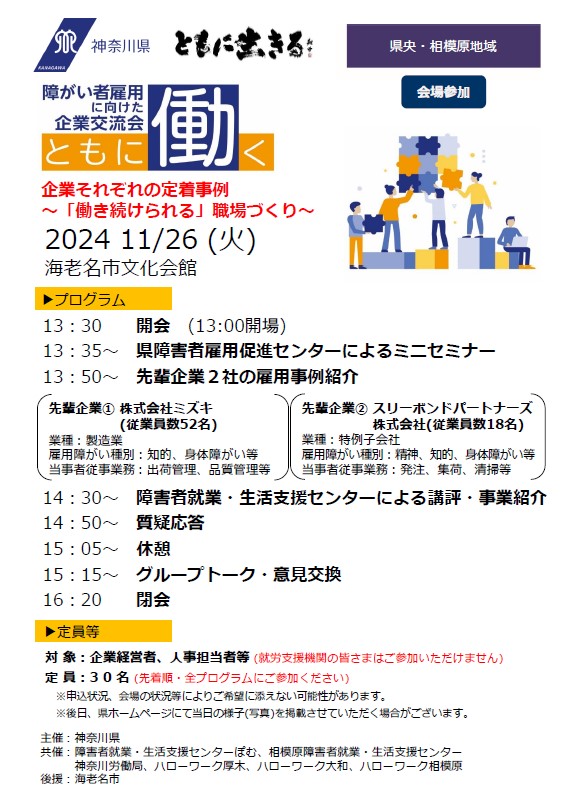

障がい者雇用に向けた企業交流会「ともに働く」(県央・相模原地域)

障がい者雇用に向けた企業交流会「ともに働く」(県央・相模原地域)(令和6年11月26日(火曜日)開催)のお知らせです。

障がい者雇用に課題や悩みを抱える企業の皆様を対象に、障がい者雇用の経験豊富な企業による雇用事例の紹介や、それら企業を交えた参加者同士の意見交換等を内容とする障がい者雇用に向けた企業交流会「ともに働く」を開催します。

今回は県障害者雇用促進センターのミニセミナーや、障がい者が職場定着している企業から雇用事例を紹介していただくほか、障害者就業・生活支援センターによる講評・事業紹介、ファシリテーターや登壇企業を交えた参加者同士のグループトークや意見交換を行います。

障がい者雇用に向けた企業交流会「ともに働く」(県央・相模原地域)は、終了いたしました。

ご参加いただきました皆様、ありがとうございました。

当日の概要を掲載しました。

- 日時:令和6年11月26日(火曜日) 13時30分~16時20分

- 場所:海老名市文化会館

プログラム

県障害者雇用促進センターによるミニセミナー

県障害者雇用促進センターより、差別の禁止や合理的配慮といった障がい者雇用の基本的な考えや、様々な就労支援機関の役割のほか、県が実施する障がい者雇用に関する新たな事業(障がい者雇用開拓・体験実習支援事業)等について話がありました。

先輩企業2社の雇用事例紹介

2社の先輩企業から、それぞれの障がい者雇用の取組についてお話しいただきました。

先輩企業(1) 株式会社ミズキ (従業員数52名)

・業種:製造業

・雇用障がい種別:知的、身体障がい等

・当事者従事業務:出荷管理、品質管理等

代表取締役の水木氏から、同社における障がい者雇用の取組についてご講演いただきました。

同社では、障がい者の法定雇用率の引上げや製造業として人材獲得の難易度が上がってきていること、障がい者雇用が進んでいる地元企業への見学などをきっかけに数年前から障がい者雇用を進め、8日間の実習や3か月のトライアル雇用を経て、令和4年に1名を正式に採用されました。

正式採用までの間に、当事者の支援機関である障害者就業・生活支援センターぽむ(以下、ぽむ)と連携し、雇用に向けて下記の取組を行いました。

|

担当業務の変更 …実習での様子や、当事者の体力や特性を考慮し、当初予定していた力仕事から同社の基礎的な業務でもある測定に関する業務へ変更した。 |

|

当事者(障がい特性)についての理解促進 …ぽむが、当事者(障がい特性)についての資料を配布。できることや苦手なこと、本人の良いところなどが書かれた説明資料から当事者のことを知ることができ、そこから実際に接していくことで、理解を深めていった。 |

|

職場での指導 …当事者が理解しやすい形での指導方法となるよう、ぽむのサポートを受け柔軟にアップデートしていった。 |

|

ぽむからの当事者への働きかけ …業務に必要な体力をつけてもらうために、ぽむが筋トレメニューを作成。当事者も採用に向けて努力してくれた。 |

雇用後は同社が主導となり、いち社員への対応として、業務のやり方の変更(難しい計算の工程を細かく分ける、体力に合わせて分散して材料を移動できるようにするなど)や、体調面についての配慮を行ってこられました。職場としても、わずかな時間で仲間として受入れができたとのことです。

その後も同社では障がい者雇用を進め、現在は4名の障がい者の方が活躍されていらっしゃいます。

お話の冒頭から「彼ら(障がい者)は当社の立派な戦力です」とお話しされた水木氏は、当事者について、他の社員が時間を割かれてしまう作業や単調だがどうしても必要な作業を嫌がらずにこなしてくれる、やるべき事、やってはいけない事を、素直に聞いて守ってくれるので、安心して業務を任せられるとお話しいただきました。また、「10年がかりで人を育てる」と、長期的な目線での雇用を考えているとのお言葉もありました。

最後に、現場の担当者である見留氏より、直近の雇用事例なども交えてお話しいただきました。

直近のケースでは、職場定着について課題を感じるようになり、支援機関によるサポートが必要であると考えて、雇用後からぽむに支援を依頼したそうです。現在では、抜け漏れを防ぐような仕組みのアドバイスなどを受けながら定着に向けた取組を進めているとお話しいただきました。

同社では、自社が主体となって雇用を進めつつも、支援が必要な場合はぽむにフォローをお願いしており、二人三脚で雇用を進めているとのことでした。

先輩企業(2) スリーボンドパートナーズ株式会社 (従業員数18名)

・業種:特例子会社

・雇用障がい種別:精神、知的、身体障がい等

・当事者従事業務:発注、集荷、清掃等

はじめに、同社の川原田氏より、障がい者雇用の取組についてご講演いただきました。

平成5年に障がい者雇用をスタートし、令和元年にスリーボンドグループの特例子会社として認可を取得した同社では、定着支援のための具体的な取組として、人事考課制度を開始されています。

評価を昇給や賞与に反映する人事考課制度を行うことで、会社が社員に期待することについて理解してもらうこと、業務へのモチベーションを上げること、会社と社員の相互理解を促し、組織を活性化することなどができると考えているとのことです。

また、制度開始の際には当事者向けにわかりやすい資料を作成し、賞与支給日に当事者への説明も行ったとのことでした。

人事考課制度のポイント

| 評価表は、合理的配慮がある設計としている。 |

|

絶対評価・相対評価に分けて、各人の特性に合わせた特性配慮項目を設定している。 例:絶対評価:仕事の質、量や規律性など 相対評価:特性配慮として専門性や責任性、チームワークなど |

| 評価点数は、具体性を持たせる。 |

実際に当事者に配布した資料と共に、制度の仕組みを公開しながらご説明いただきました。

ほかにも、指導員のレベルアップを目指し行っている取組や、定期定着面談についてなど、幅広い取組についてもご紹介いただきました。

その後、同社の社員であり、当事者として働く竹内氏より、ご自身の障がいや業務内容、今後についてお話しいただきました。

竹内氏は事故により身体障がいとなられたのちに同社に入社されましたが、入社後に高次脳機能障がい(短期記憶障がい・空間認識が難しいなど)であることが判ったとのことです。

当初は障がいの特性がわからなかったため、失敗や苦労も多かったそうですが、現在は支援機関である相模原障害者就業・生活支援センター、駐在先の上司、川原田氏と「仕事創出会議」として月に一度面談を行うことで、必要な配慮の提供のほか、業務改善案などを助言してもらっているそうです。現在では職場の理解も進み、職場の方に尊重してもらいながら業務ができているとのことでした。

また、相模原障害者就業・生活支援センターからは生活面についての助言やサポートもあり、日常生活も満喫しているそうです。

最後には「これからも定年まで会社に貢献していけるように頑張ります。」との言葉がありました。

障害者就業・生活支援センターによる講評・事業紹介

先輩企業2社で働く当事者の支援機関として、職場定着等の支援を行っている障害者就業・生活支援センターぽむ、相模原障害者就業・生活支援センターより、講評と事業紹介がありました。

先輩企業2社の障がい者雇用の取組について、支援者の立場から振り返っていただくとともに、障がい者の身近な地域において就業面と生活面の一体的な相談・支援を行う障害者就業・生活支援センターの概要や、活用可能な地域のネットワークについて、就労支援・企業支援についてなど、支援の一連の流れなどを交えながら説明いただきました。

グループトーク・意見交換

6つのグループに分かれ、登壇企業にもご参加いただき、雇用事例を通して得た新たな気づきや、自社の障がい者雇用の取組状況について話し合いました。その後、障がい者雇用に取り組む上での各社の課題等についても、自由に意見交換を行いました。

グループトーク・意見交換の内容(一部紹介)

先輩企業の雇用事例紹介を通して得た、自社にない取組、新たな気づきについて

問題が発生した時、現在は当事者抜きで対策を検討している状況だが、当事者と一緒に考えるスタンスでいなければいけないと感じた。

当事者の状態は変化していくことを考えると、年齢を重ねた後の仕事の創り出しも考えていかないといけないと感じた。

当事者の「やりがい」を考えていかなければいけないと感じた。一方で、今のままで良いと考えている人もおり、その人その人に応じた対応が必要だということを聞けて良かった。

社内の障がい者雇用に対する理解

障害者雇用促進センターや神奈川障害者職業センターが行う出前講座を、職場の理解を求める際に活用することもできる。

支援学校や就労支援機関が職場実習を行う際に、実習先として職場を提供するのもよい方法である。職場としても、障がい者の理解に繋がる。

仕事の選定・創り出しについて

年、月、週、日単位で業務を見直して、その中でどの時期に人手に過不足があるか、できそうな仕事はないかを考えてみるとよい。具体的には、年(季節)、月(月末月初などの締めなど)、週(週初めが忙しいなど)、日(昼前が忙しいなど)といったことを調べてみることは大切である。

特例子会社や、当事者を一つの部署で集約している場合、社全体が当事者の能力に気づけなくなり、当事者の能力を活かす仕事を創り出せなくなることがある。仕事を創り出すためにも周囲の理解を深める必要があるが、それには集中雇用と各部署配置の併用や、メール便の集荷等で当事者が各セクションに顔を出す、(特例子会社の場合は)親会社への派遣や駐在など、様々な方法がある。

採用活動(募集、面接、選考等)

リファラル採用(自社の従業員などから友人や知人などを紹介してもらう採用方法)を導入している。

当事者に対する配慮のあり方

合理的配慮としてなんでも当事者のいうことを聞いていたところ、主張が多くなり、最終的には上手くいかなくなって退職したことがあった。→配慮は企業側が一方的に提供するものではない。当事者がどこまで頑張れるかを確認し、その上で配慮事項を検討することが必要である。

障がい特性によっては、いろいろ仕事を頼まれてしまうとそのプレッシャーから自ら悩む方もいるため、当事者が対応できる範囲での仕事の量となっているか、気を配る必要がある。一方で、当事者自身が「仕事を回してくれない」などと思わないように、日ごろから感謝の気持ちなどを伝えることも大切である。

主催・共催等

【主催】神奈川県

【共催】障害者就業・生活支援センターぽむ、相模原障害者就業・生活支援センター

このページに関するお問い合わせ先

このページの所管所属は産業労働局 労働部雇用労政課です。