更新日:2025年3月28日

ここから本文です。

令和6年度黒岩知事と県民との“対話の広場“川崎会場開催結果(前半)

テーマ ともに働き、ともに生きる

"対話の広場"では、「いのち輝くマグネット神奈川」を実現するための重要な施策や事業について、知事が直接県民の皆さんと意見交換を行っています。令和6年10月29日開催の黒岩知事と県民との対話の広場川崎会場の開催結果(前半・知事あいさつ、事例発表)です。

概要

開催日・会場

- 開催日 令和6年10月29日(火曜)18時00分から19時30分まで

- 会場 ソリッドスクエアホール(川崎市幸区堀川町580ソリッドスクエア地下1階)

テーマ

「ともに働き、ともに生きる」

ゲスト

- 大山 隆久 様(日本理化学工業株式会社代表取締役社長)

- 小松 成美 様(ノンフィクション作家、「虹色のチョーク」(幻冬舎)著者)

参加者数

113名

終了後のアンケート結果(回答者数64名)

(1)参加した感想

- 大変良かった…37名(61.7%)

- 良かった…21名(35.0%)

- あまり良くなかった…2名(3.3%)

- 良くなかった…0名(0.0%)

(2)特に印象に残ったもの ※複数選択可

- 意見交換…48名(43.6%)

- 事例発表…46名(41.8%)

- 知事挨拶…14名(12.7%)

(3)今後取り上げてほしいテーマ

障害福祉、環境、防災、今後の地域の団体(町内会等)のあり方、教育、買い物難民対策(高齢者の独居老人)、空き家対策など

(4)自由記述

- 色々な働き方、生き方があると思います。障害の有無に関係なく、共生できる社会、それぞれの考えが許容される社会になる様に自分にできる範囲で努力していこうと思います。

- 中々触れることのないテーマに光をあてるところに素晴らしさを感じました。改めて県知事の発信力に感動しました。熱い思いで仕事をすること。自分もそうありたいと思いました。

- 知事のおっしゃるごちゃ混ぜの社会と大山さんのおっしゃる「(障害のある方の)理解に合わせる」が印象に残りました。この2つの視点で、この先、何かに役立てることができるように努めていきたいと思いました。

- 高校生等、様々な年代・立場の県民で意見交換できる場は貴重だと思いました。

- 特別支援学校の推進かインクルーシブ教育かの話が印象に残りました。神奈川県としてインクルーシブを推進するという知事の意気込みが伝わりました。

いただいたご意見への対応状況

実施結果

司会

皆様こんばんは。

ただいまから令和6年度、黒岩知事と県民との対話の広場川崎会場を開会いたします。まずは黒岩知事からごあいさつを申し上げます。知事よろしくお願いいたします。

知事

こんばんは。神奈川県知事の黒岩祐治です。大変足元の悪い中、また今日は少し寒いですね。そのような中、ようこそお越しいただきました。県民との対話の場であります。私は県民と直接対話をして、そして、どうやったらそれを政策に活かせるかということを、ずっと考えてやってきたわけであります。今日が14年目で、93回目になりました。今までだいたい1万4000人の方が参加してくださいました。

この県民との対話の広場は、1年間の通しのテーマがあります。今年のテーマは「いのち輝くマグネット神奈川」ということですが、会場ごとにテーマが分かれています。この会場のテーマは「ともに働き、ともに生きる」というテーマです。

8年前に津久井やまゆり園事件という大変悲惨な事件がありました。知的障害者施設で、意思疎通ができない人間は生きている意味がないんだ、滅茶苦茶なことを勝手に思い込んで、19人の貴重な命を次々に奪っていったという事件がありました。何でこんなことが起きたのだろうと、我々はずっと向き合ってきたのです。そのような中で、ともに生きるということが大事だ。障がい者だと分けて、お前らは意思疎通ができないだろうとか、お前ら生きている意味がないんだという、これは全く違う。そういうものを乗り越えようとして、「ともに生きる社会かながわ憲章」を議会の皆さんと一緒に取りまとめ、そして「当事者目線の障害福祉推進条例」を作ってやってまいりました。

そのような中で、今日のテーマです。「ともに働き、ともに生きる」ということが、どれだけ大事なことかを、皆さんとともに議論して深めていきたいと思います。この対話の広場は、お二人の方にまずお話をいただきます。それから後のシナリオはありません。私が全部進行していきます。普通、こういう会は、司会者がいて、知事は答えるだけなのですが、私、元々テレビのキャスターでした。ですから、キャスターとして司会を進行していき、知事として答えていきます。この県民との対話の広場は、二刀流でまいりますので、どうぞよろしくお願いします。ありがとうございました。

司会

ありがとうございました。ここで本日ご参加の来賓をご紹介いたします。お名前をご紹介いたしますので恐縮ですが、その場でご起立をお願いいたします。神奈川県議会議員、小林武史様。

小林武史県議

みなさん。こんばんは。

司会

お忙しい中ご来場ありがとうございます。

それでは続いて、本日の地域テーマについてお話しいただくゲストのお二人をご紹介いたします。お一人目は、日本理化学工業株式会社代表取締役社長の大山隆久様です。

大山隆久様

よろしくお願いします。

司会

大山様は高津区で、「ダストレスチョーク」や米ぬかを原料とした画材「キットパス」の製造をされています。全従業員の約7割が障がい者で障がい者を戦力として雇用され、製品の製造にあっては、随所に誰もが分かる工夫をされていらっしゃいます。本日、ホワイエにて展示しております「キットパス」は、第33回日本文具大賞2024グランプリを受賞をされています。

お二人目はノンフィクション作家の小松成美様です。

小松成美様

こんばんは。

司会

小松様は、日本理化学工業を取材したノンフィクション「虹色のチョーク」を幻冬舎から出版されました。「虹色のチョーク」は、昨年テレビドラマ化され、大きな話題となりました。元サッカー日本代表の中田英寿さんや、元メジャーリーガーのイチローさん他、数多くの人物を取材し、著書を多数執筆されていらっしゃいます。さらに、テレビ番組でのコメンテーターや講演など、多岐にわたり、ご活躍中でいらっしゃいます。

それではまず初めに、大山様、よろしくお願いいたします。

事例発表1 大山隆久様

皆さんこんばんは。日本理化学の大山と申します。本日はこのような貴重な機会を頂戴しまして、誠にありがとうございます。

まず日本理化学が、どういう会社かということを少しお話しさせていただきます。昭和12年から、「ダストレスチョーク」という黒板で使うチョークを一貫して製造販売をする会社です。創業は、私からするとおじいさんが創業して、ちょうど今87年目を迎えております。今、工場が、神奈川県の川崎市と、北海道の美唄という、美しい唄と書く「びばい」と読むのですが、そこと工場が2つあって、全社員が今96名。そのうちの69名、大体7割ぐらいが知的障がいの社員で、そのうちの25名が重度の方です。重度というのは、ひとつの指標ですけれども、IQでいうと50以下、字の読み書きや数字がちょっと苦手かなという人たちですが、全員、僕らのものづくりのすべてを担ってくれている職人さんたちです。障がい者雇用と言うと、昭和35年の4月からスタートしているので、大体、もう60年、63、4年ぐらいになったかな、と思います。

「ダストレスチョーク」という黒板で使うもので、炭酸カルシウムが主原料で、炭酸カルシウムと言ってもなかなか聞き馴染みないと思いますが、歯磨き粉、あの原料が炭酸カルシウムです。ですから、毎日、皆さんが口に入れている物を主原料として作られているチョークです。大体、チョークというと粉が出て、体に悪そうだというイメージを皆さんお持ちだと思うのですが、そんなことはないのです。食べてはいけないですけれど、食べても安心なぐらい、実は安心な物だということです。ホタテの貝殻をリサイクルした、貝殻の炭酸カルシウムを、一緒に配合して作られているチョークでもあります。日本のチョークの市場なんてすごく小さいので、何の自慢にもならないですが、だいたい7割ちょっとぐらい、4分の3ぐらいはうちのチョークを使っていただいているかな、というところです。でも、少子化やデジタル化ということで、どんどんチョークは使われない状況が加速しておりますので、次の柱を作らなければいけない、ということで。

次の柱が、「キットパス」という、今日もホワイエでうちの商品をいろいろ展示させてもらっていますが、「キットパス」というガラスだとか、鏡だとか、プラスチックの表面がツルツルしたところだったら描いて消せる、クレヨンのような素材のものです。水で消せる水溶性なので、雑巾とかで簡単に消せるんですね。もっと言うと、水で溶ける性質なので、がーっと描いて筆などで溶かすと溶ける、それで絵の具ができる、絵の具としても使える、そういう非常に手軽な画材で、米ぬかというお米のぬかが主原料のものです。これも食べてはいけないのですが、非常に体にも安心なものを、次の柱にしようということで一番力を入れているものです。「キットパス」ですから、きっと合格する、きっとうまくいく、非常に縁起のいい名前なので、ぜひ、「キットパス」を覚えて帰っていただけると嬉しいな、と思います。

僕らは先ほど申し上げたように、昭和35年から、障がい者雇用がスタートしているので、60数年経つわけですが、よく質問されるのが、どうしてそういう雇用を続けているのですかということを言われます。僕らは一般企業です。福祉の現場でもないですし、とにかく利益を出していかなければいけない。チョークや「キットパス」を、お客様に選んでいただいて、そこで生まれた利益でしか僕らの未来は作れない。だから、必死に経営をしていくわけです。その中で、障がいのある人と一緒に、よく社会貢献をしていますねとか、良い会社ですねとか、言われることがあるのですけれど、僕らはボランティアでそういうことやっているわけではないのです。では何で必要かと言われたら、現場に彼らが必要だから、それだけです。こういう言い方をしたら非常に恰好つけた言い方にしか多分聞こえないと思うのですけれど、ぜひチャンスがあったらうちの会社に見学に来ていただけると嬉しいです。本当に集中力、持続力、僕なんかと比べてもしょうがないですけれど、本当にすごい能力で、現場を作ってくれている、また守ってくれている人たちなので、現場に必要だからということです。今、職人という言い方をしましたけれども、では何で必要なのですかと言われたら、本当にものづくりに長けた人達だから、また、できる人だから、とここに書きました。「障がい」という言葉を聞くだけで、その人が苦手なことや、できないことばかりを見て、この人はこういうことができない人だというレッテルを貼ってしまうということが、割と、そういう目というのが、まだまだあるのではないかなと思います。僕の中にも、まだあるかもしれないですが、そうではないのです。本当に、できることを目一杯やってくれる人たちだから、職人になっていけるのです。

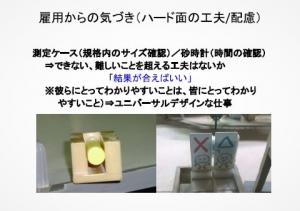

だから職人になれるのですかと、僕はよく職人という言葉を使うので、そういう質問もあるのですけど、僕はなれますと言います。でも、1つ向き合わなければいけないのは、一番下に書いてある、相手の理解力に合わせて段取りするとか、教えるということです。やっぱり、その人に分かるように、教えるということは絶対ないといけない。僕らは、余剰の人たちがいるわけではないので、絶対に戦力になってもらわないといけないので、そこに向き合うということです。

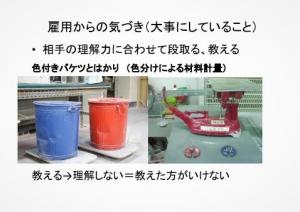

まずは相手の理解力に合わせてと言いましたが、僕ら、最初から、60年前から、そういうことに気づいていたわけではない。どうしても仕事のやり方、伝え方もわからないので、マニュアル的に、例えばチョークの計量をしなくてはいけないというところだとすると、材料をこうやって、何グラム、こうやって量って、計量してくださいということを伝えるのが普通かなと思います。でも、言ったときはできるけれど、すぐ忘れてしまう、そこでまた教える、忘れる。そんな繰り返しをしていたら、やっぱり仕事にならないので、どうすればいいんだろうと思ったときに、ヒントになったのが信号機だったのです。電車、バスで、駅から会社まで、無事にいつも当たり前にそこにいてくれるということは、そうか、信号は分かっているから、きちんと来てくれているわけだから、それなら色がわかるのだったら色で管理してみよう、教えてみようということで、実際にやったのは、材料の名前で覚えるのではなくて、こういうバケツを用意して、計量するとき、こういう天秤を使って、何グラムということが分からないのだったら、ずばりの重りを作って、赤だったら赤に塗っておいて、その赤い重りを載せるのだったら、赤いバケツから材料を取って、この線と線が重なったところまで来たら止めるんだよと、そこさえ分かってくれれば、計量できるのではないかということで、実際にやってもらったら、見事できたんです。でも1回では不安だから、2度3度あるいは色を変えて2度3度やってもらう。やっぱり同じようにきちんとできる。できると褒めますよね。よくできたねと。

そうしたら、当時やってくれた人が次に言ってくれた言葉。「もっと量っていいですか。」と言ってくれたのです。その言葉はどういう言葉かというと、僕はできるんだよ、もっと褒めてくれ、とそういう言葉だったのです。その言葉を聞いた当時の管理者が、ああそうか、この子たちの理解力に合わせてこういう教え方やそういう伝え方ができたら、もっと、彼らの良さを引き出してあげられるのではないかということに気づけた。うちにとっては非常に大きな発見だったのです。ですから、通常、仕事を覚える時というのは、マニュアルがあって工程があって、そこに人が合わせていくというのが、通常かなと思うのですが、僕らはこれを知ってから、もう1つの目でみる。逆の発想です。人に工程を合わせることができたら、うちらしいラインが、もっとその人に合ったやり方が見つけられるのではないかということで、2つの目を持つようにしたわけです。

結論を言いますと、その真ん中に書いてある結果、要は、ここが僕らの一番のポイントなのです。やっぱり結果を出していかなければいけないので、この結果を出すために、こういう行き方でもいいし、こういう行き方でもいいし、こういう行き方でもいいよ、そういうことなのですね。マニュアルがあると、この行き方、やり方ができるかできないかで判断されて終わってしまう。でも、この結果を出すのだったら、こっちでもこっちでもいいよ、としておいてあげると、もっと、幅広くやり方が見つけられるのではないかなということです。1つ具体的に今日持ってきたものがこのチョークです。

これ実際に僕らが作っている、今日作って、できたチョークです。JISの規格で、何ミリ以上の何ミリ以下と長さも太さも決まっているのです。だから、その中で僕らは作るのですが、当然、検査もしなければいけない、適合しているかなと。長さだったら定規を使うだろうし、太さだったらノギスを使う。それで何センチ何ミリと測るのですが、そもそも検査の目的は何かと言ったら、このチョークが良いチョークなのかそうでないのかを見分けて判断するのが目的なのです。ということで、僕らが作ったのが、こういう治具を考えたわけです。少し見づらいと思うのですが、これ、長さの上限、下限に段差があるのです。チョークをこうやっておいたときに、この長い方より長く出ているとしたら、長いからだめだよということだし、これより短かったら短いからだめだよ。要はこの間にいるかどうかを見なさいということ。ちなみにこれは間にいるので、これは長さオッケーです。今度は、幅の太さもこの幅が上限になって、この段差があるのですが、そこが下限になっているので、もし上でチョークが止まってしまうとしたら、これは太すぎるからだめだよ。今度は、真ん中を過ぎて下まで行くとしたら、細すぎるからだめだよ。真ん中でこうやって止まるチョークは良いチョークだよ。これは、真ん中で止まっています。ということは、これは太さもオッケーです。だから、このチョークは良いチョークということです。結果が合えばいいとは、そういうことなのです。これがあれば、うちの社員全員が、これが良いか悪いかが分かるわけです。僕も一応、検査するときにノギスや定規の使い方は知っていますが、この治具しか使わない。だって分かりやすいし、間違いにくいのです。だから偉そうに言うと、こういう治具は、みんなにとってわかりやすい治具になるということで、ユニバーサルデザインではないかなと、勝手に思っています。

ユニバーサルデザインは、すごく実は大事なことなのだと、僕もこの会社に入ってそういう工夫をいっぱい見て、知る中で分かったことです。うちに、たまたま字の読み書きとか数字が苦手な人たちがいたから、こういうことを考えたわけです。そういう分かりやすいモノは何かなと。

でも、世の中も一緒だと思うのです。誰かが、不具合とか不都合とか何か感じている人がいるから、その人を知って、それならその人のために何か改良してあげよう、改善してあげようと、そういうところがきっかけになって、世の中はどんどん良くなっていく。僕は、2020年、東京でオリンピックがあった時に知ったのですが、パラリンピックの目標とは、インクルーシブな社会を作るということ。要は、パラアスリートの人たちが、その人間の身体の素晴らしさを表してくれて、僕らがそういう競技を見て、人間はすごいのだなということを改めて教えてもらう。でも、彼らもやっぱりどこか不都合だったり、不便なことがあったりする人たちです。でも、それを周りがそういうことを知った上で、開催した後にその人たちの不都合、不便なことを解消していけるようなことを考えて、結果として、インクルーシブな社会、みんなが分かりやすい生きやすい社会にするというのが、パラリンピックの目標だと聞いたときに、うちと一緒だと思ったのです。この治具は、まさにそういうことだし、世の中のあり方もそうだし、もっと言うと、障がいのある人、さっきできない人ではないのですと言いましたが、そうではなくて、いろんなことを教えてくれる人たち。要は、いろんな不便なことや、不都合なこと、その人にとっての不都合なことは、周りの人たちにとっても、それが解消されたら、みんなにとって生きやすい世の中になっていくという、いくらでもある話だと思うのです。障がいのある人たちが、逆に教えてくれる存在だと思えば、全く見方も変わるし、世の中のあり方すらも変わるのではないかなと思うので、非常にこのユニバーサルデザインは、僕は大事なことだということをすごく教えてもらいました。

最後に、僕らは全然できているわけではないです。さっきの相手の理解力に合わせて、ということでも、できているわけではないけれども、こういうふうになりたいなという思いで最後に書きました。

関心と愛情。やっぱりこれは、すべてに通じることだと思うし、僕らもやっぱりまだまだできていないし、きちんとそういう関心が持てていないから、いろんなギャップが生まれたり、そこから不平不満が生まれたり、いくらでもある話です。けれど、それをきちんと捉えることができて、その人のことを知ろうとか、その人のことをもっときちんと聞こうとか、そういう気持ちがあれば、絶対、次に繋がるとか、お互いの成長に繋がっていくと思うので、ぜひ、こういう会社になりたいと思っています。以上です、ありがとうございました。

司会

大山様ありがとうございました。

続いて、小松様、ご説明をよろしくお願いいたします。

事例発表2 小松成美様

作家の小松成美です。

黒岩知事と県民の皆様との対話、よく存じ上げていたのです。こうした機会にお招きいただき、本当にありがとうございます。

私は、ご紹介がありましたとおり、日本理化学工業を描いた「虹色のチョーク」という本を執筆し、出版をいたしました。そこには、本当に働く幸せというものが、満ちていたのです。今日、高校生の皆さんもお越しいただきましたが、まだ働いていないですよね。働くというのは生活の糧を得て、そして、人生を紡いでいくための大切な行為なわけですが、そこに幸せがあると、想像ができますか。必ずあるんです。それを証明しているのが、この日本理化学工業という会社です。

この私の本が原作となって、実はテレビドラマ化をされました。幻冬舎という出版社から書いたのですが、今でも増刷をしていただいて、少しずつですが、たくさんの方に読んでいただいています。

これが昨年、放映したドラマです。皆さんも24時間テレビのスペシャルドラマをご覧いただいた方もいるかもしれません。この大山社長の若い頃を、なにわ男子の道枝駿佑君が演じました。そのことも大反響でしたよね。本当にたくさんの声をいただいて、「ああ、この本を書いてよかったなあ。」と思った瞬間でした。

まさに、働く幸せが満ちていると申し上げましたが、そこには、普段、私達が考えている会社であること、働くということにつきまとうプレッシャー、もしくは辛いと思う気持ち、そうしたものを覆す、本当に、常識を覆す環境がありました。

ここからは私が撮った、プライベートな写真ですが、工場の皆さんの写真をご紹介したいと思います。

その前に、まず、大山社長が先におっしゃいました、1960年、昭和35年、最初に知的障がいのある社員の方を雇用した。その最初の方が、この方です。彼女が15歳のときに、日本理化学工業に正社員として入社したのです。そこから、この奇跡の会社のストーリーは始まりました。ご自宅に行って、お話を伺いました。当時はまだ70代だったんですけれども、今は81歳になられました。とてもお元気で、今は仕事を離れているのですけれども、働いていた日々のことを本当に楽しげに話してくださいました。

そしてもう一人、本の中のもう一人の主人公、「キットパス」という、本当につるつるしたものに、鮮やかな色が描ける、その「キットパス」を作るチームのリーダー的存在の方です。彼を最初に、大山社長が紹介してくださったときに、こうやって、彼の肩をがっと掴んで、「小松さん、うちのエースです。彼がいなかったら、うちの工場、やっていけないんですよ。」と言って。クールなんですよね。彼はクールで、表情を変えないで、「よろしくお願いします。」と、小さく挨拶をしてくださいました。

その工場にある光景、本当に、闊達で明るくて、誰もが喜びを感じている、と分かりました。こうやって私が取材に行くと、みんな笑顔で迎えてくれます。「小松さーん。」と言って、本当に抱きつくぐらい近くにやってきてくれて、「今日も車で来たんですか。」、「今、どんな本を書いているんですか。」と、インタビュアーの私を、質問攻めにしてくださいます。

ここからは次々にお伝えしますが、これはチョークを成形しているところです。チョークを伸ばして、一本のチョーク作るために、まず長いチョークを成形していきます。

これは美唄の工場です。白いチョークを作っています。ここには、ホタテの粉が使われています。

これは川崎の工場です。伸ばしたチョークを焼く工程があるのですけれども、その前に、曲がったものとか、よれたものとか、それを事前に、さっと、一瞬でピックアップしています。JIS規格に則ったチョークを作るための大切な作業です。

これも青いチョークを成形しているところです。こうした職人技、私がやっても、社長である大山さんがやっても、まっすぐできませんよね。彼らの技術がどんなに高いか、工場に取材に行くたびに感動していました。

これは、成形するチョークを作るために練り上げていくのです。その最初の作業を繰り返しチョークを作るために練っていくわけです。

こんな綺麗なチョークができています。この間が空いているところは、ちょっと曲がったものや、JIS規格に反するものを、鋭い目で、集中力で事前にピックアップしていきます。

そしてこれは「キットパス」の工房です。この「キットパス」は本当に素材の柔らかいものを丁寧に一本一本手づくりで、作っています。だから、あの滑らかな書き味が実現できるのだと教えていただきました。

これが完成品です。こんなに鮮やかな色が生まれます。

皆さん、ともに働き、ともに生きるということを、日々思っていらっしゃるでしょう。私もこの作家という仕事に就けて本当に幸福に思っています。そして、働くということが、人生の幸せであるということを実感できる日々を過ごしています。日本理化学工業に行って、それがどんな人にも与えられるものなのだと教えていただきました。障がいがあっても、また、孤独であっても、そこには仲間がいて、働く喜びがあります。

これは日本理化学工業の2階にある食堂です。大きな窓があって、燦燦と光が差し込みます。私が取材に行くと分かっていたので、日本理化学工業の社員の方達が、この虹を書いてくださったのです。その前で、大山社長にインタビューをさせていただきました。

どんな人にも働くという権利がある。そして、納税をし、社会や国に貢献するという責務、義務をきちんと負っている。そのことが可能なのだと、どんな立場にあっても、障がいがあっても可能なのだと教えてくれました。この本を書くことができて、本当にうれしく誇りに思っています。どうか、この機会にこの本を知って、日本理化学工業のことをさらに知りたいと思ったなら、ぜひ、「虹色のチョーク」を読んでください。ありがとうございます。

司会

小松様、ありがとうございました。

これより皆様との意見交換となりますが、その前に舞台転換を行います。会場の皆様はそのまま今しばらくお待ちください。

このページに関するお問い合わせ先

このページの所管所属は政策局 政策部情報公開広聴課です。