ホーム > 電子県庁・県政運営・県勢 > 県域・県勢情報 > 地域の総合案内 > 令和6年度「黒岩知事と県民との"対話の広場"(県央会場)」開催結果

初期公開日:2025年1月30日更新日:2025年3月31日

ここから本文です。

令和6年度「黒岩知事と県民との"対話の広場"(県央会場)」開催結果

令和6年度「黒岩知事と県民との"対話の広場"(県央会場)」の開催結果を掲載しています。

概要

|

黒岩知事と県民との"対話の広場"(県央会場) |

|

|

日時 |

令和6年11月21日(木曜日)18時から19時30分 |

|

会場 |

相模女子大学グリーンホール 多目的ホール |

|

テーマ |

行ってみたくなる街・住んでみたくなる街! ~県央地域における魅力の発信~ |

| 内容 |

ーオープニングアクト 光明学園相模原高等学校和太鼓部ー 1 知事のあいさつ 2 事例発表 【事例発表者】 八木 亨氏(相模の大凧文化保存会 会長) 能勢 光氏(相武台団地商店会 会長) 3 意見交換 4 知事によるまとめ |

|

参加者数 |

191名 |

実施結果

オープニングアクト 光明学園相模原高等学校和太鼓部

知事のあいさつ

こんばんは。神奈川県知事の黒岩祐治です。素晴らしい演奏でとても驚きました。聴き惚れました。日本の伝統文化である和太鼓を学生の皆様が生演奏してくださって、そして新しい感性で続けてくださっていること、本当に感動しました。このまま帰っていいような気もします。ありがとうございました。

相模原市におかれましては、市制施行70周年ということで誠におめでとうございます。昨日はお祝いのために相模原市に来ておりまして、また本日やって参りました。そして、昨日も話題になりましたが、相模原市はより引き付ける街に、行ってみたくなるような、住んでみたくなるような街にできるのではないかと、その可能性を伸び代という意味で一番持っているのは相模原市ではないかと、そんな話をしていたところであります。

この県民との対話の広場は、私がとても大切にしているイベントで、本日が96回目になります。これまでこうやって皆様と直接お話をした数は、1万4,400人ぐらいになります。ここで直接お話をいたします。年間テーマを決め、会場ごとにテーマを決めて、そして最初にお二人の方にお話をしていただいて、それをもとに、後は皆様とともに語り合うということです。シナリオは全くありません。大きなテーマは、「行ってみたくなる街・住んでみたくなる街」、これだけです。この中で、もし皆様からアイデアが出てきたら、すぐ採用します。私も聞いていますし、県の幹部も聞いています。いいなと思い、すぐ実現したことが今までもあります。どんどん意見を言っていただきたいと思います。私はもともとテレビのキャスターですから、このイベントにおきましては、キャスター兼知事の二刀流で参ります。どうぞよろしくお願いいたします。

事例発表

司会

知事、ありがとうございました。改めて、素晴らしい演奏を披露していただきました、光明学園相模原高等学校和太鼓部の皆様に今一度大きな拍手をお願いいたします。それでは続いて、本日の地域テーマについて活動をされている方お二方に事例発表をしていただきます。

はじめに八木亨様を御紹介します。日本三大大凧祭りの一つに数えられ、ここ相模原市で、天保年間から受け継がれてきた「相模の大凧まつり」。八木様は「相模の大凧文化保存会」の会長として、延べ17万人もの人出を集められた「大凧まつり」の実行委員長も務められています。まつりでは、若い高校生による和太鼓の響きで会場を盛り上げ、また、小中学生に凧づくりを教えるなど、伝統文化を受け継いでいくために、積極的に取り組まれています。それでは八木様、よろしくお願いいたします。

八木 亨氏(相模の大凧文化保存会会長)

皆様こんばんは。ただいま御紹介に預かりました、相模の大凧文化保存会会長の八木亨でございます。私は昨年、会長職を仰せつかりましたので、まだ1年目ということで、なかなか行き届かないところがあるかと思います。また本日、大凧の中身を少しお話ししていきますが、このような機会をいただきまして、誠にありがとうございます。

皆様こんばんは。ただいま御紹介に預かりました、相模の大凧文化保存会会長の八木亨でございます。私は昨年、会長職を仰せつかりましたので、まだ1年目ということで、なかなか行き届かないところがあるかと思います。また本日、大凧の中身を少しお話ししていきますが、このような機会をいただきまして、誠にありがとうございます。

さて、相模原市では、持続可能な地域社会、いわゆるSDGsの社会を目指す運動を進めています。それには本日のテーマでもありますが、一つには魅力ある地域づくりも必要だと思います。「行ってみたくなる」、「住んでみたくなる」という地域づくりが求められると思います。その中で相模の大凧まつりが、大凧文化または観光資源といった位置付けをされております。このまつりの活動も含めて、地域づくりを推進している地域、新磯を紹介したいと思います。まず、新磯は相模原市の最南端で、座間市と接しているところにあります。

新磯の見どころはというと、相模線沿いの桜並木です。今年、桜並木をデザインしたデザインマンホールが橋本駅に設置されました。大凧もモチーフとされています。

新磯の見どころはというと、相模線沿いの桜並木です。今年、桜並木をデザインしたデザインマンホールが橋本駅に設置されました。大凧もモチーフとされています。

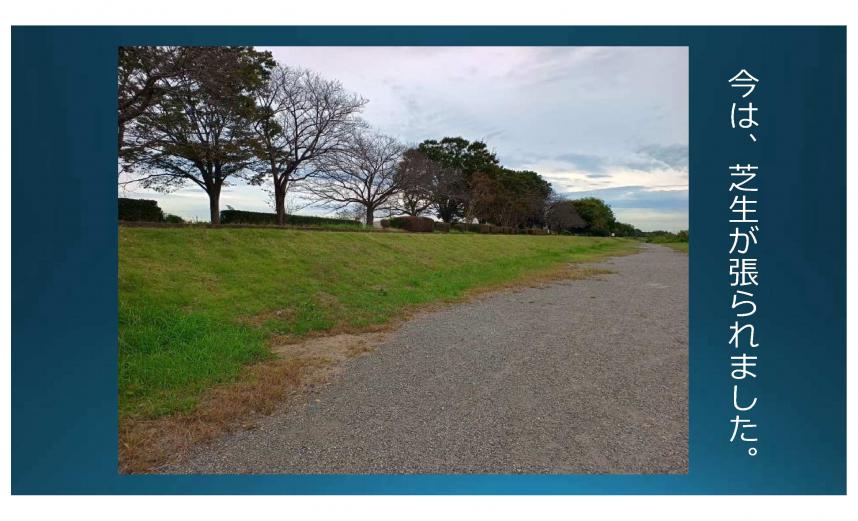

そしてやはり相模川です。相模川の土手沿いの桜並木には、多くの方々が散歩に来ておりますが、現在芝桜はなくなってしまい、きれいな芝の土手になっております。

そしてやはり相模川です。相模川の土手沿いの桜並木には、多くの方々が散歩に来ておりますが、現在芝桜はなくなってしまい、きれいな芝の土手になっております。

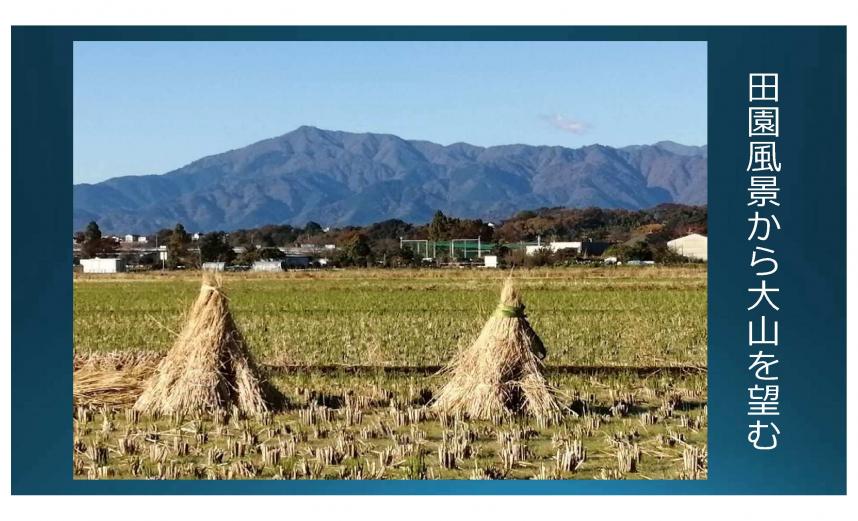

次に田園風景を御覧ください。JR相武台下駅から見た大山を望む景色ですが、この風景を見てどこかに似ていると思う方がいらっしゃるかもしれません。私は東北地方のお岩木山に少し似ていると思います。JR相武台下駅がそのような情景を思い出させるということから、映画やドラマで紹介されたこともございます。自画自賛ですが、よい風景だと思います。

次に田園風景を御覧ください。JR相武台下駅から見た大山を望む景色ですが、この風景を見てどこかに似ていると思う方がいらっしゃるかもしれません。私は東北地方のお岩木山に少し似ていると思います。JR相武台下駅がそのような情景を思い出させるということから、映画やドラマで紹介されたこともございます。自画自賛ですが、よい風景だと思います。

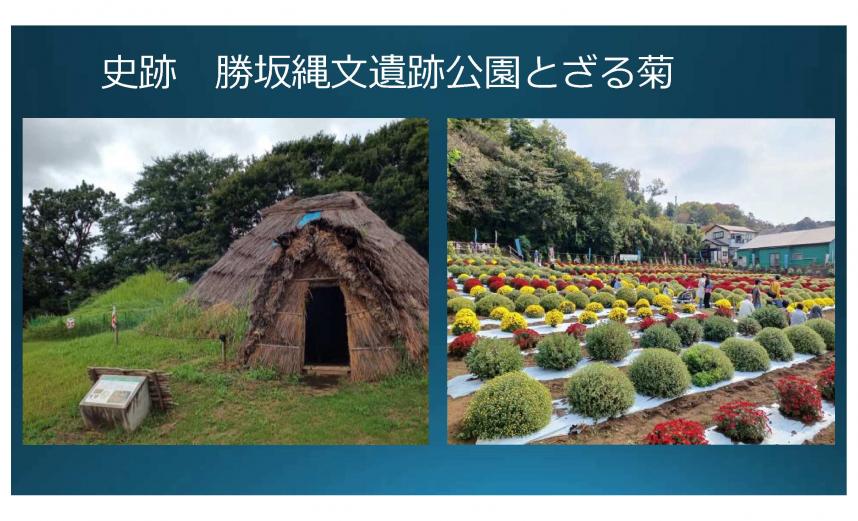

この新磯地区では縄文時代から人々が住んでいたということが、勝坂式土器の発見から証明されました。今は遺跡公園として一般の方も建屋などを見ることができますが、もう一つ、スライド右側の写真のざる菊が、勝坂地区の新しい名所となっています。先週16日の土曜日に縄文まつりが開催されました。ざる菊もちょうど咲き、綺麗な時期になっております。

この新磯地区では縄文時代から人々が住んでいたということが、勝坂式土器の発見から証明されました。今は遺跡公園として一般の方も建屋などを見ることができますが、もう一つ、スライド右側の写真のざる菊が、勝坂地区の新しい名所となっています。先週16日の土曜日に縄文まつりが開催されました。ざる菊もちょうど咲き、綺麗な時期になっております。

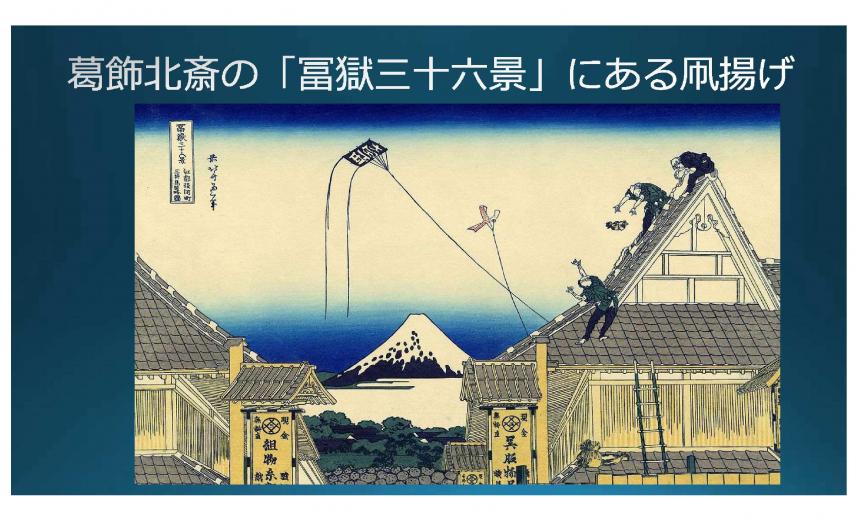

それでは本題に入ります。この地域で育まれた大凧文化を紹介したいと思います。先ほど司会の方からもお話がありましたが、凧揚げは天保年間の1830年頃から江戸で大流行していました。その頃は今とは異なり、いかのぼりやいか揚げと呼ばれていたそうです。この地域も御多分に漏れず、大凧文化が育まれてきました。端午の節句に、子どもの無病息災や五穀豊穣などの想いを込めて凧揚げをしたと言われています。

それでは本題に入ります。この地域で育まれた大凧文化を紹介したいと思います。先ほど司会の方からもお話がありましたが、凧揚げは天保年間の1830年頃から江戸で大流行していました。その頃は今とは異なり、いかのぼりやいか揚げと呼ばれていたそうです。この地域も御多分に漏れず、大凧文化が育まれてきました。端午の節句に、子どもの無病息災や五穀豊穣などの想いを込めて凧揚げをしたと言われています。

そしてこの大凧ですが、昭和40年には相模原市の四大観光祭り、それから昭和52年には「かながわの民俗芸能五十選」、昭和57年には「かながわのまつり五十選」、平成2年には国の「記録作成等の措置を講ずべき無形の民俗文化財」にそれぞれ選定されております。

そのような中、平成15年に大凧文化保存会が待ち望んでいた大凧センターができ、大凧の常設展示ができるようになりました。ぜひ大凧センターに来て、大凧の魅力を見ていただきたいと思っております。

そのような中、平成15年に大凧文化保存会が待ち望んでいた大凧センターができ、大凧の常設展示ができるようになりました。ぜひ大凧センターに来て、大凧の魅力を見ていただきたいと思っております。

それでは、大凧ができるまでを簡単に御説明いたします。まず、近隣の竹やぶから竹を伐り出し、乾燥させます。次に埼玉県東秩父村の細川紙という和紙を使用して、紙張りを行います。それから骨組み、題字書きをして、最後に糸目付けを経て完成です。ここまでで大体半年かかります。

ただし、大凧が完成しても、毎年順風満帆にまつりが開催できるわけではありません。下磯部会場は河川に近く、大水の度に会場が流されてしまいます。特に台風19号の際は大打撃を受けましたが、石ころだらけになってしまったところを会員の方々が拾ってくださり、また、厚木土木事務所の方々や相模原市、地元企業の協力のおかげで大凧まつりが無事に開催できました。下磯部会場はこのような形で凧揚げができるようになりました。

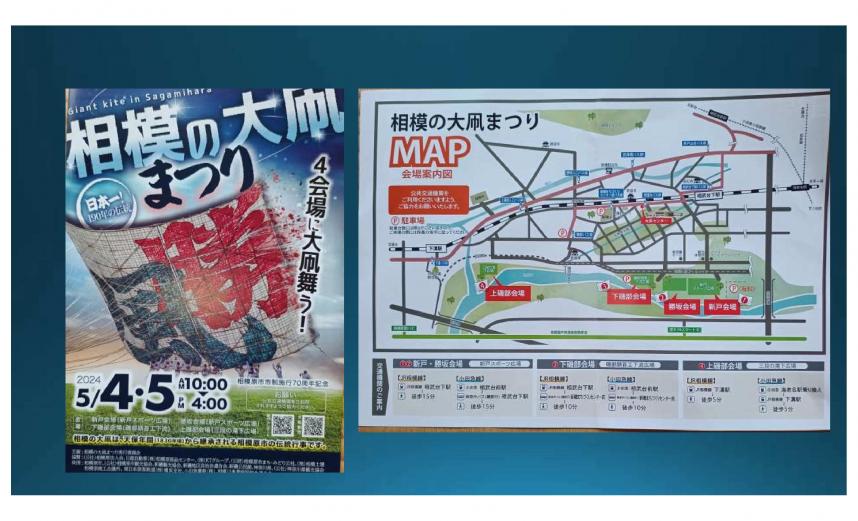

これは、今年の大凧まつりのリーフレットです。受付に置いてありますので、お帰りの際に持ち帰っていただければと思います。

これは、今年の大凧まつりのリーフレットです。受付に置いてありますので、お帰りの際に持ち帰っていただければと思います。

これが今年の新戸会場における八間の大きな凧です。今年も綺麗に揚がりました。ここで、大凧をドローンで撮影した様子を見ていただきたいと思います。(動画放映)

これが今年の新戸会場における八間の大きな凧です。今年も綺麗に揚がりました。ここで、大凧をドローンで撮影した様子を見ていただきたいと思います。(動画放映)

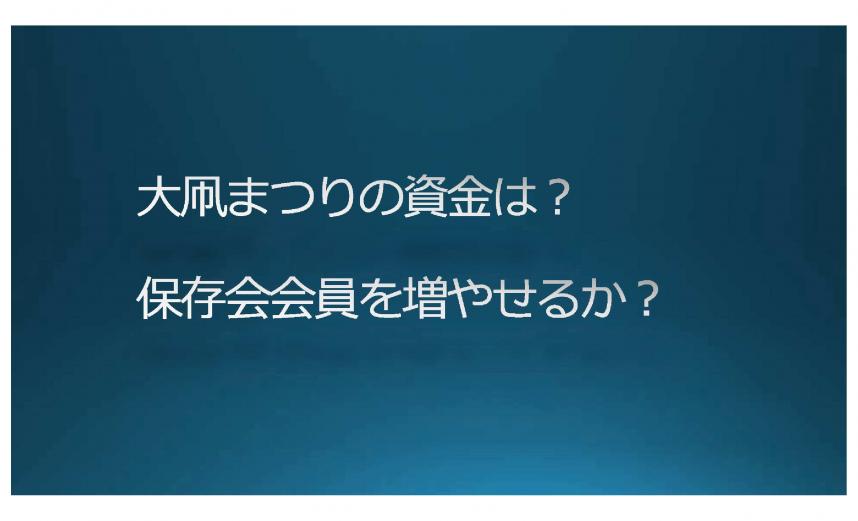

さて、大凧まつりは大分お金もかかります。資金を集めるのが、非常に頭の痛いところです。そして、最近は保存会の会員も少しずつ減り、なかなか増えていきません。そこで、この大凧を未来に向けて保存・継承していくためには、大凧文化の啓発活動が不可欠だと思っております。若い人たちにも伝えていかなければいけません。

さて、大凧まつりは大分お金もかかります。資金を集めるのが、非常に頭の痛いところです。そして、最近は保存会の会員も少しずつ減り、なかなか増えていきません。そこで、この大凧を未来に向けて保存・継承していくためには、大凧文化の啓発活動が不可欠だと思っております。若い人たちにも伝えていかなければいけません。

そこで、その取組の一部ですが、地元の新磯小学校をはじめとして、市内の小中学校はもちろん、横浜などの学校でも出前授業や凧づくりのお手伝いをして、要請があれば参加をさせていただき、大凧文化の魅力を伝えて啓発に努めているところです。来週はこの近くの谷口台小学校でも、ミニ凧づくりを予定しております。

そこで、その取組の一部ですが、地元の新磯小学校をはじめとして、市内の小中学校はもちろん、横浜などの学校でも出前授業や凧づくりのお手伝いをして、要請があれば参加をさせていただき、大凧文化の魅力を伝えて啓発に努めているところです。来週はこの近くの谷口台小学校でも、ミニ凧づくりを予定しております。

新磯小学校の五・六年生が1.8メートル四方の一間凧を作り、今年は学校近くの田んぼで凧揚げを行いました。スライド右側の写真は、四年生が小さい凧を作って揚げたところです。これを新磯小学校では、くすの木集会と呼んでおります。五・六年生はクラスごとに一間凧を作ります。一間凧は広い場所で揚げなければならないため、いつもは新戸の会場で子どもたちに揚げてもらっています。

新磯小学校の五・六年生が1.8メートル四方の一間凧を作り、今年は学校近くの田んぼで凧揚げを行いました。スライド右側の写真は、四年生が小さい凧を作って揚げたところです。これを新磯小学校では、くすの木集会と呼んでおります。五・六年生はクラスごとに一間凧を作ります。一間凧は広い場所で揚げなければならないため、いつもは新戸の会場で子どもたちに揚げてもらっています。

その他の活動として、東日本大震災の際に、相模原市の姉妹都市である大船渡市に復興支援の凧揚げに行きました。また、スライド右側の写真のように、ミニ凧づくりの教室を行っています。昨年はインバウンド事業で、台湾の方々に大凧を作っていただくというような体験型の凧づくりを行いました。

その他の活動として、東日本大震災の際に、相模原市の姉妹都市である大船渡市に復興支援の凧揚げに行きました。また、スライド右側の写真のように、ミニ凧づくりの教室を行っています。昨年はインバウンド事業で、台湾の方々に大凧を作っていただくというような体験型の凧づくりを行いました。

さらに、横浜の大さん橋で凧揚げの指導を行いました。スライド右側の写真は、横浜カントリーアンドアスレチッククラブで、横浜市中区の中学生である技術部の生徒たちと一緒にミニ凧を作り、凧揚げを行った際の様子です。

さらに、横浜の大さん橋で凧揚げの指導を行いました。スライド右側の写真は、横浜カントリーアンドアスレチッククラブで、横浜市中区の中学生である技術部の生徒たちと一緒にミニ凧を作り、凧揚げを行った際の様子です。

また、今年相模原市は市制施行70周年ということで、相模原市出身の名人がいらっしゃるということもあり、囲碁の名人戦が開催されました。勝負事ですから、昨年の題字である「勝風」のミニ凧をお二方に差し上げました。そのような活動をしております。

また、今年相模原市は市制施行70周年ということで、相模原市出身の名人がいらっしゃるということもあり、囲碁の名人戦が開催されました。勝負事ですから、昨年の題字である「勝風」のミニ凧をお二方に差し上げました。そのような活動をしております。

凧に関することばかり行っているわけではありません。相模川の土手の草刈りやグリーンラインの掃除など、保存会として地域貢献をさせていただいております。

凧に関することばかり行っているわけではありません。相模川の土手の草刈りやグリーンラインの掃除など、保存会として地域貢献をさせていただいております。

それから、これは先日設置のお手伝いを行った相武台下駅前の手づくりのイルミネーションです。地元商店街の活性化や防犯対策の一助になればということで、保存会も参加させていただき、このような協力などを行うことで活動の幅を広げているところです。

それから、これは先日設置のお手伝いを行った相武台下駅前の手づくりのイルミネーションです。地元商店街の活性化や防犯対策の一助になればということで、保存会も参加させていただき、このような協力などを行うことで活動の幅を広げているところです。

これは少し大凧から離れますが、新磯地域は大凧保存会と同様、高齢化が進んでおります。そのため、高齢者家庭の増加、買い物への不安、一人暮らしの見守り、さらには病院への交通手段など、高齢社会特有の課題がこの地域でもあります。そこで自治会が中心となり、現在、試行的に移動手段としてグリーンスローモビリティというゴルフ場の電動カートのようなものを運行委員会が週三回実施し、近くのスーパー等々に足を運べるよう取組をしているところです。このように、自治会が減少する中で、地域でできることから取り組むため、地域活性化、絆づくりを行っているところです。

これは少し大凧から離れますが、新磯地域は大凧保存会と同様、高齢化が進んでおります。そのため、高齢者家庭の増加、買い物への不安、一人暮らしの見守り、さらには病院への交通手段など、高齢社会特有の課題がこの地域でもあります。そこで自治会が中心となり、現在、試行的に移動手段としてグリーンスローモビリティというゴルフ場の電動カートのようなものを運行委員会が週三回実施し、近くのスーパー等々に足を運べるよう取組をしているところです。このように、自治会が減少する中で、地域でできることから取り組むため、地域活性化、絆づくりを行っているところです。

最後に、新磯地区では大凧まつりをはじめとして、新磯桜まつり、縄文まつり、ざる菊など、様々なまつりを通して新磯の魅力を発信しております。これからは大凧文化が育まれてきた新磯で、大凧を通して、地域の絆の醸成、住んでみたくなる魅力ある地域の発展に貢献したいと考えております。人生100年時代と言われる中で、大凧文化保存会は、微力ながら、今後も地域と協働してともに取り組んでいきたいと思っております。それでは最後に、新戸会場の八間凧のドローン空撮映像を御覧ください。(動画放映)

毎年5月4日、5日にこのような大凧が揚がる姿を見ることができますので、ぜひ間近で多分に触ったり、写真を撮ったりしていただければと思います。以上で私のお話は終わりにしたいと思います。御清聴ありがとうございました。

司会

八木様ありがとうございました。

続いて、能勢光様を御紹介します。相武台団地は、築50年を超える大規模な団地です。高齢化や老朽化などの課題を抱えながら、多世代交流拠点や介護・子育て支援施設等の複合施設の整備、空き店舗の活用、子ども食堂や大学との連携など、団地再生に向けて取り組まれています。

能勢様は、団地内にある「認知症対応型デイサービスおとなり」の代表を務めるかたわら、団地商店会の会長としても、住民や商店、学生と連携し、様々な地域活動やイベントに積極的に取り組まれています。それでは能勢様よろしくお願いいたします。

能勢 光氏(相武台団地商店会会長)

皆様こんばんは。ただいま御紹介いただきました、能勢と申します。これから10分ほどお付き合いいただければと思います。よろしくお願いします。

皆様こんばんは。ただいま御紹介いただきました、能勢と申します。これから10分ほどお付き合いいただければと思います。よろしくお願いします。

私がお話しさせていただく相武台団地は、先ほどの大凧の新磯地域の隣の地域にあたる相武台地域にあり、相模原市南区の中でも特に南側に位置しており、また、座間市にも隣接しているエリアでもあります。本日紹介させていただくテーマは、「多世代で取り組む不安を安心に変える街づくり」です。

まず始めに、改めて私の自己紹介を簡単にさせていただこうと思います。私は、相模原市で生まれ育ち、41年間ずっと相模原市で暮らしている、相模原市大好きな41歳です。普段は株式会社ファイブスターという会社で、デイサービスの管理者をしています。このデイサービスは、認知症の方に特化したデイサービスとなっています。本日は「相武台団地商店会会長」という肩書きでお話をさせていただきますが、そのほかにも、相模原市認知症介護指導者という、相模原市における介護職員向けの資格の研修や地域住民や学生の方々に向けた認知症啓発の取組も行っています。

まず始めに、改めて私の自己紹介を簡単にさせていただこうと思います。私は、相模原市で生まれ育ち、41年間ずっと相模原市で暮らしている、相模原市大好きな41歳です。普段は株式会社ファイブスターという会社で、デイサービスの管理者をしています。このデイサービスは、認知症の方に特化したデイサービスとなっています。本日は「相武台団地商店会会長」という肩書きでお話をさせていただきますが、そのほかにも、相模原市認知症介護指導者という、相模原市における介護職員向けの資格の研修や地域住民や学生の方々に向けた認知症啓発の取組も行っています。

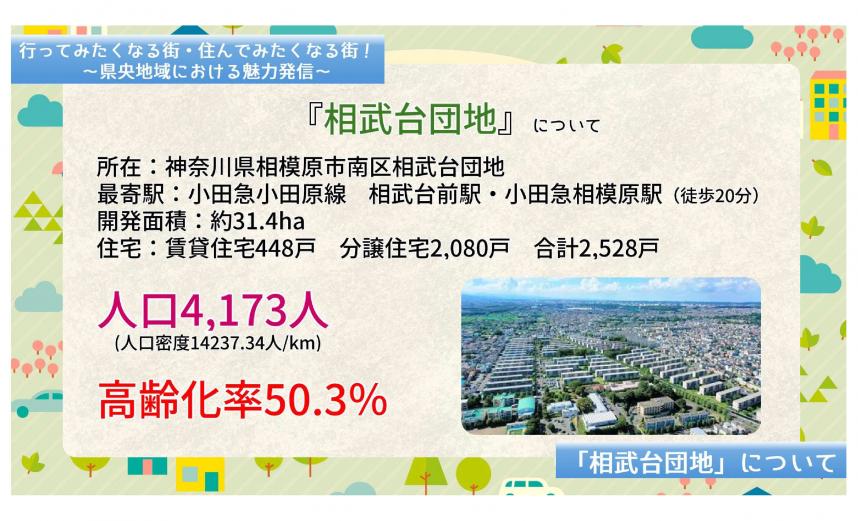

それでは、これより相武台団地について御紹介いたします。本日御紹介する相武台団地は、小田急線の小田急相模原駅と相武台駅の両方から徒歩約20分の立地となっています。私の足で20分ほどかかるので、御高齢の方だともう少しかかるのではないかというところです。スライドにあるとおり、相武台団地の人口は4,000人を超えていますが、高齢化率は直近の数値で50.3%となっており、この密接した地域の中で相模原市や神奈川県のおよそ2倍となっている現状があります。さらにこの中でも、75歳以上の後期高齢者の方の割合が多いという状況でもあります。

それでは、これより相武台団地について御紹介いたします。本日御紹介する相武台団地は、小田急線の小田急相模原駅と相武台駅の両方から徒歩約20分の立地となっています。私の足で20分ほどかかるので、御高齢の方だともう少しかかるのではないかというところです。スライドにあるとおり、相武台団地の人口は4,000人を超えていますが、高齢化率は直近の数値で50.3%となっており、この密接した地域の中で相模原市や神奈川県のおよそ2倍となっている現状があります。さらにこの中でも、75歳以上の後期高齢者の方の割合が多いという状況でもあります。

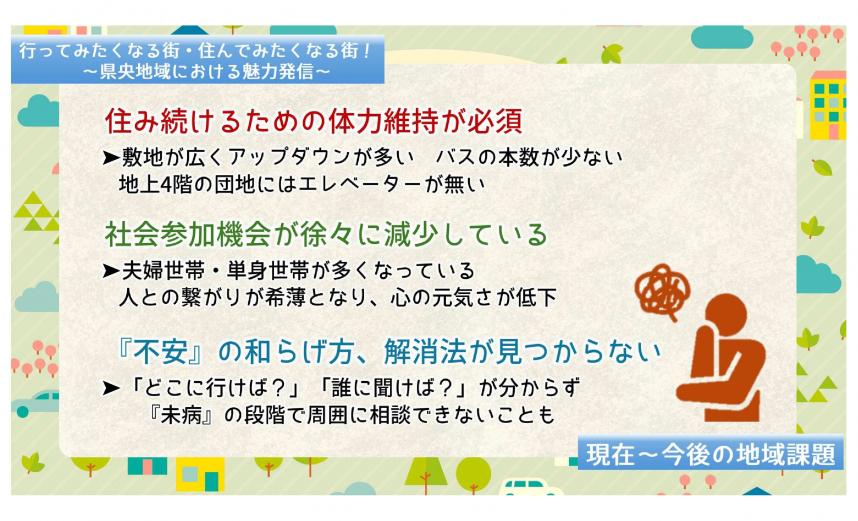

続いて、この高齢化に伴い、すでに発生している地域課題について御説明をいたします。まず、スライドの一番上にございます、“住み続けるための体力維持が必須”というところです。相武台団地は、敷地自体が広く、その周辺地域のアップダウンが非常に多いエリアとなっており、先ほどの発表にもありました新磯地域と同様に、バスの本数などの公共交通機関が少ないため、移動手段に課題があります。それ以前に、団地の建物が4階ないし5階建てにもかかわらずエレベーターがないという点で、外出に対してのハードルがかなり大きい現状にあります。

続いて、この高齢化に伴い、すでに発生している地域課題について御説明をいたします。まず、スライドの一番上にございます、“住み続けるための体力維持が必須”というところです。相武台団地は、敷地自体が広く、その周辺地域のアップダウンが非常に多いエリアとなっており、先ほどの発表にもありました新磯地域と同様に、バスの本数などの公共交通機関が少ないため、移動手段に課題があります。それ以前に、団地の建物が4階ないし5階建てにもかかわらずエレベーターがないという点で、外出に対してのハードルがかなり大きい現状にあります。

次に、スライドの真ん中の“社会参加機会が徐々に減少している”というところも、高齢化の進行に伴い夫婦世帯や単身世帯が増加している中で、本来であれば人と人との繋がりというのがより必要な年代の皆様が増えているにもかかわらず、それが希薄となって心の元気さが低下しているという現状が見受けられます。

最後に、スライドの一番下の“「不安」の和らげ方、解消法が見つからない”についてです。こちらも、不安があってもどこに行けばよいのか、また誰に聞けばよいのかが分からず、病気の一歩手前、健康と病気の間のグラデーションのような「未病」と呼ばれる状態で、周囲に相談ができないということが大きな課題ではないかと捉えています。

このような現状を受けて、私が仲間と一緒に取り組んでいることを、ほんの一部ではございますが、本日御紹介したいと思います。

このような現状を受けて、私が仲間と一緒に取り組んでいることを、ほんの一部ではございますが、本日御紹介したいと思います。

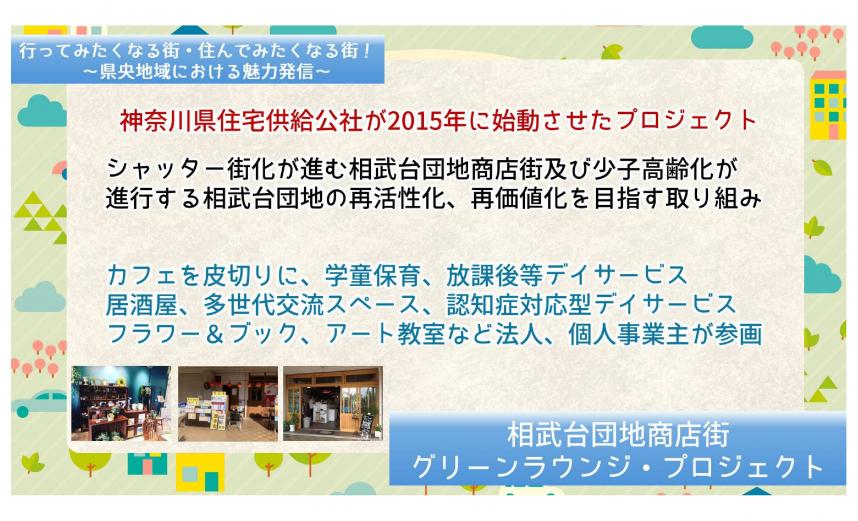

本日私は相武台団地商店会の代表としてお話しさせていただいておりますが、その中で「グリーンラウンジ・プロジェクト」というプロジェクトが進行しています。

本日私は相武台団地商店会の代表としてお話しさせていただいておりますが、その中で「グリーンラウンジ・プロジェクト」というプロジェクトが進行しています。

これは、団地の持ち主である神奈川県住宅供給公社が2015年に始動させたプロジェクトで、シャッター街化が進む相武台団地商店街やその地域の再活性化・再価値化を目指す取組です。構成メンバーとしては、カフェや学童保育、デイサービス、高齢者のデイサービスのほか、放課後等デイサービス、多世代交流スペースを中心としたものなど、様々な業態が参画しています。

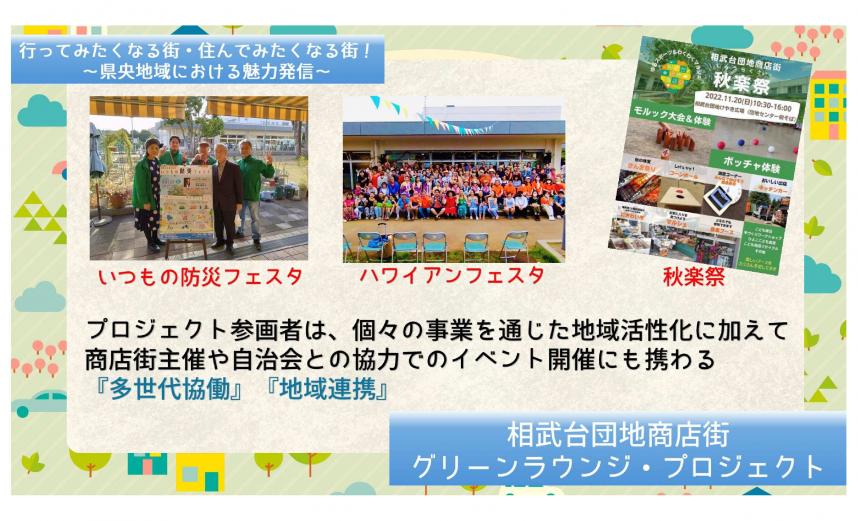

このグリーンラウンジ・プロジェクトには、私たちデイサービスもメンバーとして参加していますが、プロジェクトの参画者は個々の事業を通じた地域活性化を大前提としており、それに加えてメンバー同士で協力をしたり、自治会や管理組合と協力をしたりして開催するイベントにも力を入れています。これにより、多世代協働や地域連携につなげていきたいと思っています。

このグリーンラウンジ・プロジェクトには、私たちデイサービスもメンバーとして参加していますが、プロジェクトの参画者は個々の事業を通じた地域活性化を大前提としており、それに加えてメンバー同士で協力をしたり、自治会や管理組合と協力をしたりして開催するイベントにも力を入れています。これにより、多世代協働や地域連携につなげていきたいと思っています。

今スライドに出ている“いつもの防災フェスタ”は、当時、相模原市と銀河連邦(JAXA(宇宙航空研究開発機構)の施設がある5市2町で構成する組織)を通じて交流のあった大船渡市にある津波伝承館の齋藤館長をお招きして講演をしていただいたという経緯があります。

また、真ん中の“ハワイアンフェスタ”は一番の大人気イベントで、当日は、音楽やダンスで笑顔が溢れるような1日になっています。さらに、スライドにはありませんが、来週11月30日には一足早くクリスマスマーケットというものも開催します。ぜひ皆様にも来ていただけたらと思います。

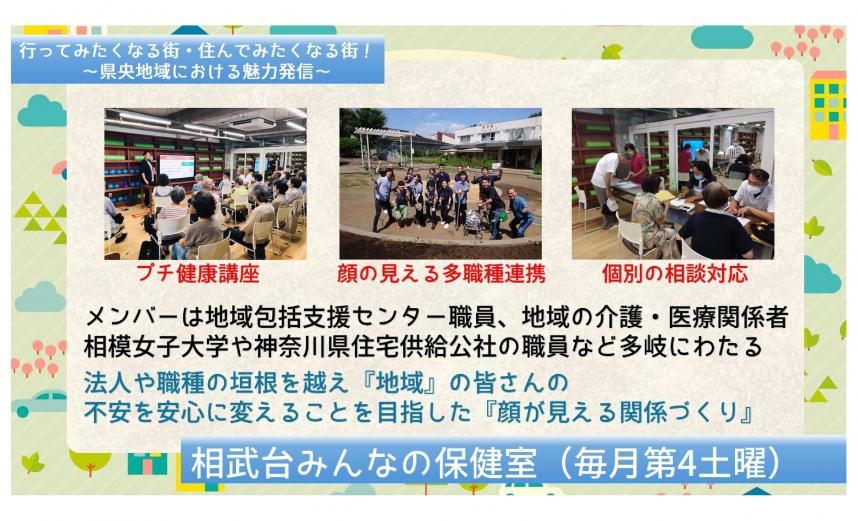

もう一つ、私たちが取り組んでいるものとして“相武台みんなの保健室”というものがあります。こちらもスライドにあるとおり、メンバーは地域包括支援センターの職員や我々のような介護、医療従事関係者のほか、相模女子大学の職員の方や神奈川県住宅供給公社の方も参加されています。内容としては、健康講座や個別の相談対応といったものが中心になりますが、法人や職種の垣根を越えて地域の皆様の不安を安心に変えることを目指し、顔が見える関係づくりというのも大切にしています。

もう一つ、私たちが取り組んでいるものとして“相武台みんなの保健室”というものがあります。こちらもスライドにあるとおり、メンバーは地域包括支援センターの職員や我々のような介護、医療従事関係者のほか、相模女子大学の職員の方や神奈川県住宅供給公社の方も参加されています。内容としては、健康講座や個別の相談対応といったものが中心になりますが、法人や職種の垣根を越えて地域の皆様の不安を安心に変えることを目指し、顔が見える関係づくりというのも大切にしています。

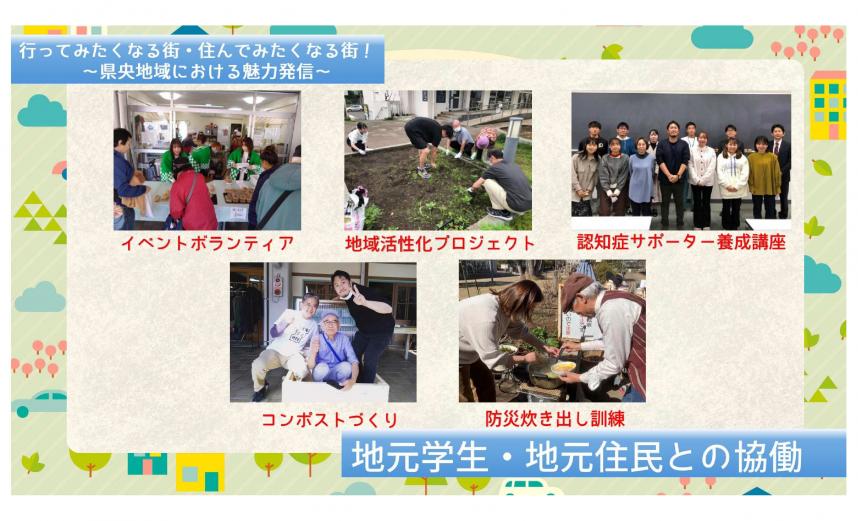

さらにもう一つ取り組んでいるものとして、地元学生の皆様との協働があります。日々、様々な連携を楽しんでおりますが、私が直接関わっているものとして、本日は青山学院大学の学生ボランティアの皆様と取り組んだ、相武台団地地域活性化プロジェクトを御紹介いたします。

さらにもう一つ取り組んでいるものとして、地元学生の皆様との協働があります。日々、様々な連携を楽しんでおりますが、私が直接関わっているものとして、本日は青山学院大学の学生ボランティアの皆様と取り組んだ、相武台団地地域活性化プロジェクトを御紹介いたします。

このプロジェクトでは、デイサービスにボランティアとして来ていただきますが、単に介護のボランティアをするだけではなく、高齢者や認知症をお持ちの方の特徴や強み、困っていることなどを体感していただいて、地域活性化についてともに考えていくという内容になっています。青山学院大学以外にも、北里大学や相模女子大学といった近隣学校の学生の皆様の実習の場にもなっており、実際のイベントの際にも御協力いただいていることがあります。

学生以外の地域住民の皆様との協働も、本日のこの10分間では話しきれないほど日々多くのことに取り組んでいるものがありますので、この後の意見交換の際に手を挙げて御質問いただければ嬉しく思います。本当にたくさんの取組を行っています。ものづくりやイベントづくり、またそれらを通じた地域づくりというものを、ああでもないこうでもないと言いながら日々楽しんでいる、そんな地域になっています。

最後に御紹介するのが、“「認知症」共生社会への取組”になります。一応私の専門分野になりますが、今年の1月に認知症基本法が施行されまして、神奈川県や相模原市におかれましても、様々なイベントや活動を通じて認知症への正しい理解を啓発されているところかと思います。

最後に御紹介するのが、“「認知症」共生社会への取組”になります。一応私の専門分野になりますが、今年の1月に認知症基本法が施行されまして、神奈川県や相模原市におかれましても、様々なイベントや活動を通じて認知症への正しい理解を啓発されているところかと思います。

私は普段デイサービスの管理者をしていますが、デイサービスの中だけで完結するようなサービスではなく、デイサービスに来た上で、もう一度そのドアを経て社会参加をする、地域との交流をしていけるようなデイサービスを運営しています。私たちの中の認知症や高齢者の皆様が地域に出て活躍をすることで、その姿を見たほかの方々が「私や家族が認知症になってもあの人たちのように元気に過ごせるといいな」と思っていただけるようになり、「私が困った時はよろしくね」といったようなお声がけもしてくださっています。お互いに顔の見える関係である商店街だからこそ、日頃からざっくばらんに介護や認知症の相談ができるというのも、大きな魅力であると考えています。

ここまで一気にお話をしてしまいましたが、今回御紹介した活動は、本当に私が関わっているものだけで、このほかにも地域の仲間に紹介してもらいたいことが溢れるほどあって本当に申し訳ない限りです。子ども食堂や復興支援など、そういったものに取り組んでいる本当に力強いプレーヤーが、今回御紹介しきれなかった方が大勢います。

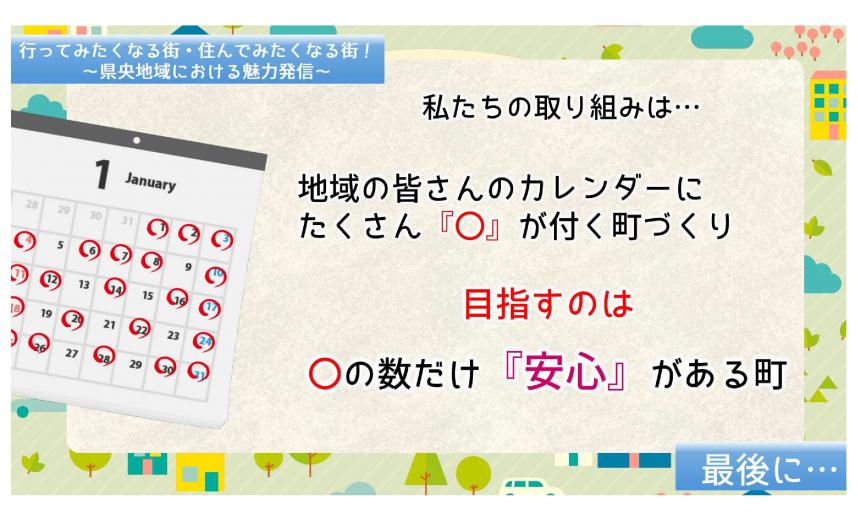

今御覧いただいているスライドにあるとおり、私たちが目指しているのは、地域の皆様のカレンダーにたくさんのマルがつくような街づくりです。そのマルの数だけ安心がある街をつくりたいと思っています。ちょっと不安があるけど、明日マルがついている、イベントがあるから、あの人に聞けるからちょっと大丈夫かな、明日までは頑張ってみようかな、来週は“みんなの保健室”があるから、またあの人に会いたいなといった小さな予定があるだけで、不安が安心に変わるのではないか。そんな考え方のもとで、私たちは日々様々な活動に取り組んでいます。長くなりましたが、以上で発表を終わります。御清聴ありがとうございました。

今御覧いただいているスライドにあるとおり、私たちが目指しているのは、地域の皆様のカレンダーにたくさんのマルがつくような街づくりです。そのマルの数だけ安心がある街をつくりたいと思っています。ちょっと不安があるけど、明日マルがついている、イベントがあるから、あの人に聞けるからちょっと大丈夫かな、明日までは頑張ってみようかな、来週は“みんなの保健室”があるから、またあの人に会いたいなといった小さな予定があるだけで、不安が安心に変わるのではないか。そんな考え方のもとで、私たちは日々様々な活動に取り組んでいます。長くなりましたが、以上で発表を終わります。御清聴ありがとうございました。

意見交換

司会

能勢様ありがとうございました。それではここからは、黒岩知事に進行をお任せいたします。知事、よろしくお願いいたします。

知事

ありがとうございました。これから議論を始めたいと思いますが、今日のテーマは「行ってみたくなる街、住んでみたくなる街」ということですよね。事例発表者のお二人は本当に素晴らしい活動をされていますが、聞いていて「あれっ」と思ったことがありました。今、相武台団地の話がありましたよね。横浜市に、若葉台団地という団地があります。1万4,000人ほどが住む巨大な団地ですが、私はそこで起きている物語を世界中で発信しているのです。先週ずっとベトナムに行ってきました。そこで超高齢社会に取り組む神奈川のモデルを説明したところ、「連携しましょう」という話になり、チン首相としっかりと握手をし、ベトナム政府の保健省と神奈川県との間で覚書を交わしてきました。そこで説明したことは、相武台団地の取組とほとんど同じものなのです。

これからの課題は、超高齢社会がどんどん進んでいくことです。1963年に、日本で100歳以上の人は153人でした。今は9万5,000人を超えているのです。それがもっと増えていきます。圧倒的な勢いで高齢化率が増えている中で、どうやって乗り越えていくのかというモデルを、日本で、神奈川で作ろうと動いているところです。その時に、今日の事例発表者のお二人の話は、ヒントがいっぱいあります。一見、大凧の話と商店街の団地の話は、関係がないように見えるかもしれませんが、完璧に繋がっています。ここにこそ、実は乗り越えていくヒントがあるということなのです。では、討論を始めていきたいと思います。ここから先は、今日聞いた話の中で、質問でもいいですし、「私はこんなことやっています」、「例えばこんなことはどうでしょう」などの提言でもいいです。もうあとは自由です。それでは参ります。はい、どうぞ。高校生からたくさん手が挙がりましたね。

参加者1

私は相模原市の中央区に住んでおります、神奈川県立上鶴間高等学校の3年生です。黒岩知事、そして八木様、能勢様に対して、この場をお借りして御提案させていただきたく考えています。先ほど、八木様や能勢様からお話があったように、地域の活性化のために、様々な活動が行われているということを実感しました。

そこでもう一つ、その活動をより活性化させるために、私から提案したいと思います。八木様や、能勢様が行っている活動は、大人の方々が考えた上で提供するというようなサービスが多かったと思います。そこを逆転の発想にして、これからの未来を担っていく私たちのような若者が、「どのようなところに疑問を抱いているのか」、「どのようなところを改善した上で、地域を活性化させていくのか」といったことを提案する場を作っていただければ、より一層の地域の活性化が進むと思います。実際に、私が通う神奈川県立上鶴間高等学校では、11月14日の文化祭で、地域の方と一緒に楽しめるように、保護者会の資金を使い、打ち上げ花火を行いました。その際、137名もの地域の方に御来校いただき、多くのお褒めの言葉をいただきました。このように、学校側から、地域のために何か活動したいという意見を提案できる場をぜひ、作って欲しいと考えています。お考えをお聞かせ願いたいです。

知事

いいじゃないですか。これが一番大事なことでしょうね。素晴らしいです。これが「目線」です。今、「子ども目線」というものの条例を新しく作っています。この目線というのはすごく大事です。私もこの県政を運営する中で、県民目線の行政をやろうと思っています。県庁職員になる人が、何かいいことやりたいな、頑張りたいなと思って入庁するのですが、大抵の人が「県民のために」というのです。県民のためにといった時に目線がどこにあるのでしょう。県庁職員の目線と、この県民目線は違うということです。

相模原市で津久井やまゆり園事件がありましたが、その後も虐待がなかなか消えません。なぜかというと、強度行動障害で暴れてしまう人がいるのです。暴れたら危険だから、その人を24時間部屋に閉じ込める、車椅子に24時間縛り付ける、そういうことが行われているのです。その時に、それは誰の目線でやっているのか。それは施設を運営する側の目線であって、縛り付けられる人の目線ではないのです。私は、障がいのある当事者とずっと対話を重ねてきました。そこで、「僕もかつて暴れました。そのとき暴れたから、部屋に閉じ込められました。でもあの時、何で暴れたのか聞いて欲しかったのです。」という方がいました。何か言いたいのですが、障がいのある方はなかなか上手く表現することができないので、暴れてしまうのです。ということは、もし、その人のその時の気持ちになって、その人の訴えたいことは何だろうと考えて、理解できたら、暴れなくて済んだのです。このような形に変えていかなければならないので、当事者目線の障害福祉推進条例を作って、取り組んでいます。

その目線の中で今進めているのは、子ども目線という言葉です。子どもに関する政策は、まず大人が考えて、「子どもたちはこんなふうにすればよいのだ」と考えて進めていましたが、今その発想を逆転して、「子ども目線会議」というものを県で開催しています。ぜひ、参加してください。そこで、子ども目線から、「こんなふうにすべきなのだ」、「大人たちはこうすべきなのだ」などの皆さんからの発想がぜひ欲しいと思っています。そういう発想が私は大歓迎です。だから、今日も実はこの場なのですよ。皆さんの目線で生の声を聞いて、それを会場にいる大人の方にもぶつけていく。いいじゃないですか。だから、ぜひ作ってもらいたいです。ありがとうございました。

参加者2

私は藤沢市に住んでいます。本日はすごく貴重なお話をありがとうございました。本日のお話を聞いて、住みやすい街や行ってみたくなる街は、安心がすごく大事なのかなと思っています。私は、気候変動にすごく不安を感じていまして、人との繋がりがあるまちづくりの中に、気候変動対策が含まれていくといいなと思っております。先ほどお話にも出てきましたが、凧を上げる会場が大雨の時に流されてしまったり、相武台団地も、築50年を超えるということで、きっと断熱対策などをされていないのではないかと思っております。断熱をすると、気候変動対策にもなりますし、再エネ、太陽光発電を設置することで、電気を災害時にも使えるようになります。能登半島などの震災のときに一番困ったのが、「電気がなくてポンプで吸えないから、水が使えなかった」ということをお聞きし、やはり再エネはすごく大事なのだなと思いました。

そうしたまちの中で、例えば子ども食堂で活用し、災害時などには、安心して暮らせるように、再エネを設置してもらえたらいいなと思っております。黒岩知事も再エネに関してはすごく大事だとおっしゃっているのを聞いているので、まちづくりでどのように活用されていくのがいいのかなというところの、見解を聞かせていただけたらなと思います。

知事

ありがとうございます。最近の異常気象はすごいですよね。ついこの間まで真夏が続いたと思ったら、いきなり冬になったりしましてね。台風や大雨の規模も半端じゃないです。昔の天気予報では、命に関わるような雨なんて、聞いたことがありませんでした。それぐらいの異常気象の中で、やはり地球温暖化が課題です。2050年までにカーボンニュートラルを目指していますが、県も一生懸命進めています。その中でも様々なアプローチが必要ではありますが、今おっしゃったように、例えば再生可能エネルギーをもっと広げていこうとしています。私は、約14年前、福島第一原子力発電所の事故直後に選挙に出た時に、真っ先にそのことを言っていました。太陽光パネルを持って、「第一に、これでエネルギーを作っていきましょう」というところから始まりました。今はそれでずっと皆さんの意識も変わってきました。

本日いらっしゃる皆さんに訴えたいことは何かというと、「自分ごと」として考えてもらいたいということです。自分ごととして、カーボンニュートラルや、脱炭素社会をどうやって目指していくのか。私は何をするのか。「県はどうするのだ」と言ってもいいです。県もしっかり頑張りますが、一人一人はどうするのかというときに、一体何ができるのか。今の若い人、SDGsをすごくよく理解していますよね。では、具体的に自分が何をすればいいのか。簡単なことと言えば、ごみの分別をしっかりやる、食を残したり捨てたりしないなど、様々なことがあると思いますが、自分ごととして取り組んでもらうということは、一番基本なことだと思います。ありがとうございました。

参加者3

横浜の保土ケ谷区から参りました。私は、今の物騒な世の中、特に夜、女性が独り歩きをするのが怖いです。そこで保土ケ谷警察の方にお願いをして、護身術の講習会を開いてもらえないかと頼みました。会社や学校などが護身術の講習会を開くため、講師の方などに来て欲しいということであれば、いつでも来ていただけるということでしたので、平日の夜、仕事帰りの方たちが参加できるような形で開催できる場所を見つけました。そして、参加したい人を募れば、皆さんが安心して暮らすことができるように、講師に来ていただき、開催できるという形になりましたので、地元の町内会長さん達にお声がけして、回覧版で参加者を募集していただけることになりました。皆さんからの希望ですが、黒岩知事に、仮名称ではありますが、「自分の身を守る会」の顧問や名誉会長などになっていただけないかと思いまして、お願いいたしました。

知事

はい。自分の身を自分で守ることは基本ですからね。今、護身術の話がありましたが、例えば防災では、地震が来た時に、最初に何をするか、自分の身は自分で守る。自助、そしてしばらくしたら共助、ともに助け合うこと。そして公助。自助、共助、公助は大事です。ですからまずは自分で守るということ。「自分ごと化」はとても大事だと思います。ありがとうございました。

参加者4

藤沢市から来ました。相模原中等教育学校の6年生、高校3年生です。八木さんと能勢さんのお話を聞きまして、能勢さんの「地域のカレンダーがマルで埋まっていくような」というお話と、八木さんの「凧揚げはかなりの準備があって人も少ないから、小学校などで一緒に作る活動をされている」というお話を伺いました。お二人の地域が近辺ということで、例えば、能勢さんが行っている活動の中で、認知症の方々も一緒に大凧づくりに参加したり、あるいは、相武台団地に凧を揚げる広場があればそこで揚げてみたりなど、今ここにいるお二人が協働としたものができたら、二つの地域が一緒になってやっていけて、非常に良いのではないかと思いまして、御提案させていただきました。

知事

面白い発想ですね。能勢さん、今の提案についてどう思いますか。

事例発表者:能勢光氏

すごかったですね。良い意見だと思いました。お互いの地域は、坂が一つあるのですが、車で15分ほどしたら行けるような距離感です。実は、僕のデイサービスの方をお連れして、大凧センターには何度もお邪魔させてもらっています。とてもいい研修をされているので皆さんもぜひ、行ってもらいたいと思います。ただ、これはあくまでも、一方的に見させてもらっているだけですので、確かに直接的に何かやろうというのは、今のところないですね。

知事

そういう発想は良いですよね。お互いの話、面白いから一緒に混ぜていったらいいじゃないですかというね。八木さん、いかがですか。

事例発表者:八木亨氏

そうですね。今、能勢さんが言われたように、大凧センターがせっかくありますので、そういう場所を起点として、お互いに行き来するということは大切なことだと思います。

知事

先ほど、保存会の人達で、人を守り続けていくことが大事だとおっしゃっていましたよね。相武台団地の皆さんがそのメンバーになるかもしれないですよね。とても素晴らしいことだと思います。

参加者5

横浜市港北区から参りました。よろしくお願いいたします。今年に入りましてから早々、能登半島地震など、やはり日本は災害の多い地域です。これは以前から言われていることですけれども、神奈川県も、決して他県事ではないと考えております。その中で例えば、避難所の整備を、県としてどれだけ取組を進められているのかということをお聞きしたいです。また、やはり公助。先ほど自助、公助とおっしゃっていましたが、公助に力点を置いてこそ、実際に住んでいる住民の皆さんが、「県がちゃんと守ってくれる」、「非常事態が起きても守ってくれる」と感じ、安心して住める街になると考えております。知事がそのことに関してどれぐらいのお考えをお持ちであるか、また県として、公助に対してどれぐらいの取組を進められているか伺いたいと思います。

知事

ありがとうございます。まさにそうですよね。公助というのは、我々がやるべき仕事でありますから、相当進めているつもりではあります。例えば、「ビッグレスキュー」という、どこもやってないような大規模な災害医療支援訓練を、今年も開催します。私が知事になってから、ずっと開催しています。これは、100を超える団体が集まって、医療に焦点を絞り、大規模災害が起きたときにどう対応するかという取組です。その中で、警察、消防、海上保安庁、自衛隊の医療チームなど、様々な団体が協働します。また、神奈川の特色ですが、在日米陸海空軍の医療チームも出てきます。そして、様々な民間団体等と一体となって、医療的にどうやって救っていくかという、大オペレーションを開催しています。こんなことをしているところは、ほかにないのです。

例えば、いざというときの災害対応というのはあります。先ほど避難所の話がありましたが、避難所というのは、市町村が全てリストアップして、場所を決めます。そのときに何が必要なのか、いわゆる備蓄ですよね。備蓄も用意するという中で、私が以前から焦点を当ててやろうと言ったことは、トイレですね。実は、私は神戸出身なのですが、阪神大震災の時、まだ両親が住んでいました。すぐに現場に行って取材をしましたが、一番大変だなあと思ったのは、避難所に行ったときのトイレです。悲惨なことになっていました。そんなことがありましたので、「災害時トイレプロジェクト」というものを作りまして、様々な形のトイレをずっと準備してきました。ですが、能登半島地震が起きて、もっとやらなければならないと思いました。例えば、「携帯トイレ」という、一人一人が携帯で代用できるトイレを、皆さんに備蓄していただくようにお願いすると同時に、県もその備蓄をどんどん増やしました。

ただ、どれほどやっても、全員がその災害を乗り越えられるものは、なかなかできません。だから我々は、公助はいい加減にやるから、自助で全部やってくれと言っているわけではないのです。皆さんは自分の身を守るために、備蓄をしていますよね。例えば、「水や食料等を3日分ほど、ぎりぎりのものだけでも用意してください」というのは、最初の段階です。そこを乗り越えて、ちゃんと整理が整ったら、我々は公助の中で様々なことをやっていきます。最初のうちは、いきなり全部は難しいですからね。

また、我々が今回能登半島で実施した中で大きいことは、デジタルです。我々は「防災DX」という取組を進めています。能登半島地震の際に、真っ先に現地へ向かったのは神奈川県のデジタルの専門家だったのですよ。実は神奈川は、防災DXを進めるためにずっと準備を進めていました。その取組を、能登半島で実施したのです。どういうことかといいますと、避難所と先ほどおっしゃいましたが、避難所を用意していても、誰が避難所にいて、いなくなっているのかが分からないのです。最初に行ったときは名簿を書いてもらうので、分かります。ところが、その人たちはいつの間にか自宅に帰ったり、親戚の家に行ったりなど、いつの間にかいなくなっています。誰がその時にいるのか分からないのです。また、避難所がないところに、みんなが自然発生的に集まって、避難所みたいになっているところもあります。そうすると、全然把握できません。誰がどこにいるか把握できないと、支援もできなくなってしまいます。

それをどう解決するかという中で、デジタルです。現地では通信が途絶えていましたが、「スターリンク」という衛星通信サービスを手配することで、ネットもつながるようになりました。そこで、全ての避難所にカードリーダーを置き、交通系のICカードをみんなに配って、「タッチしてください」といいます。そのシステムを初めて持っていきました。そうすると、どの避難所にいつ誰がいて、いなくなっているか、どこに行っているのかが、その市町村、県、国で全部いっぺんにわかるのです。そういう流れを作っていることも、公助の一つということですね。ですから我々も、公助として、「もっとこんなことをやって欲しい」ということは、どんどん進めていきます。例えば、耐震構造を広めていくなど。道路が近くにあってビルがドーンと倒れてきたら通行止めになってしまいますから、そういう場所の耐震化を急いでくださいなど。ありとあらゆることはやりますが、やはり自助は自助でもやってほしいということですね。ありがとうございました。

参加者6

相模原市在住の者です。サッカーJリーグクラブのSC相模原から参りまして、二点お話しさせていただけたらと思います。

まず一点目は、今日、会場の入り口で、我々SC相模原と、地域のNPO法人フードコミュニティの方々と協働し、フードドライブの活動をさせていただいております。自称ですが、日本一、世界一お菓子がたくさん集まるフードドライブだと言っておりまして、様々な地域のコミュニティFMや、県の発行物、市のたより等で、お話をさせていただいています。今日、本当にたくさんの食材、お菓子が集まることができまして、箱二箱分がパンパンになって持って帰ることができます。本当に感謝申し上げます。ありがとうございます。

二点目は、実は私、相武台団地出身でございます。20歳のときから18年ぐらい、相模原を離れていました。相武台団地に住んでいたときは、団地の商店街はだいぶシャッターがおりていて、お店がどんどん撤退して、人もいない状態になっていました。ですが今、相模原で仕事をするようになって戻ってきたときに、一番初めに感じたのが、団地の変化で、すごいなと思いました。また、この仕事をしていると、地域の様々なお祭りに参加させていただくので、八木会長にも大凧まつりの会場で御挨拶させていただいたことがあります。大凧まつりには、小学生、中学生のときは、正直あんまり行っていませんでしたが、大人になって凧が揚がっている様や、作る過程を見て、本当にすごいなと思いました。本当に心から、大人になってその凄さが余計に沁みたというところでございます。なので、今日のテーマが「行ってみたくなる街・住んでみたくなる街」ということですが、僕目線では、「こんなものを守ってくださっていたのだ」、「一生懸命これを保ってくださっていたのだ」ということを、お話を伺って、益々その意義深さのようなものを感じて、感謝申し上げたいなと思って手を挙げさせていただきました。ありがとうございました。

知事

ありがとうございました。感謝されると嬉しいですよね。

参加者7

私は相模原市南区在中の会社員です。ユーチューブで、黒岩知事、ひろゆきさん、西田さんの対談を見て興味を持ち、本日参加しました。地域の活性化において、政治の役割と位置付けは重要だと思います。また、私の周りや、選挙の投票率を見ても、政治に興味がない人々が、まだまだ多いと感じて憂いています。そこで、黒岩知事には、政治に興味のない人々の多さについての認識と、それを改善するためのアイデアをお伺いしたいです。さらに、今日このような場を設けているのであれば、県のホームページやユーチューブなどで動画を公開すれば、より多くの方から興味を持ってもらえるのではないかと思っています。そういった点についても、御意見いただければと思います。

知事

はい、ありがとうございます。とても重要な問題を提議されました。私は政治について考える際に、民主主義の重要性を感じます。皆さん民主主義は当たり前のことと思っていますよね。でもこれは決して当たり前でありません。民主主義というのは、ぼーっとしていると、いつの間にか失われてしまう可能性があります。そして、一度失われてしまうと取り戻すことは非常に困難です。私はそれほど民主主義が大切なものであると思っていますね。民主主義の基本は何かといえば、やはり選挙であり、それに関連する政治です。それでは、非民主主義的な政治とは、どのような政治でしょうか。

例えばある国では、独裁的な体制があり、反対派は弾圧されてしまいます。国民は、何が行われているのかよく分からないまま、指導者の言うことに従い、拍手喝采を送ることになります。このような国になりたいと思う人はいないと思います。しかし、このような国に、いつの間にかなってしまうこともあり得るのです。そうならないためには、選挙や政治に関与し、民主主義が当たり前ではないことに気付く必要があります。世界の状況を見ていると、民主主義を保ち続けられるのか心配になることがあります。 また、大きな国が、他国の国境に勝手に橋を架けて、侵攻してくる。そんなこと普通ないだろうと思いますが、それが行われてしまう。このような出来事に対して怒りを感じる人々もいますが、一方で支援する立場の人々もたくさん現れます。こういった事態が続くと、民主主義を維持することが本当にできるのか不安になります。だからこそ、政治への関心を高めてもらいたいなと思います。私たちは、行政を預かっている立場にあり、皆さんの要望や意見があれば、すぐに取り掛かります。今日の対話の広場でも、皆さんから沢山の意見が寄せられていることを感じて、とても嬉しく思います。

今度「ともいきシネマ」というイベントを実施します。これは呼吸器や、その他の医療的ケアが必要な子供たちのために、映画館で映画を見る機会を提供するものです。そのきっかけとなったのは、そのお母さんたちとのオンラインでの対話です。その中であるお母さんが、「私は夢があります。一度でいいから、私の子供を、映画館で映画を見せてやりたいです。」とおっしゃいました。私は驚き、「映画館で映画を見られないのですか?」と尋ねると、「このような大きなベッドで寝たままで、呼吸器をつけて音もする状態です。こんな子を連れていけません。」とおっしゃいました。この話を聞き私は、去年の12月に1回目の「ともいきシネマ」を開催しました。映画館ではできなかったので、県の会場を使用して、大きなスクリーンで映画を上映し、子どもたちや家族みんなで映画を楽しんでもらいました。このことはすごく感謝されましたが、これを普通の映画館でもできないかとずっと取組を続け、映画館も協力してくれるようになり、2回目の今度は、映画館で開催できることになりました。

このように、私たちは皆さんの声を聴き、どんどん実現していくことを目指しています。今日のこの場もそういう場です。こういうのが我々のある種の政治ですよね。これらの価値をしっかり守っていきたいなと思っています。

参加者8

本日、登壇した能勢が所属しております、認知症対応型デイサービス「おとなり」を運営しています、株式会社ファイブスターの代表を務めている者です。まず、今日、太鼓の演奏には、すごくどきどきしてわくわくして、とても感動しました。今、能勢の息子も隣にいて、今年のクリスマスにはサンタさんに法螺貝をプレゼントしてもらうと、言っていました。

さて、私たち株式会社ファイブスターは、「おとなり」という、主に高齢の方が来る認知症対応型のデイサービスや、それ以外にも運動型のデイサービスも提供していています。日々運動をして、今の機能を維持したい方や、できなくなってしまったことをもう一度やりたいという方々のために、運動サービスや、認知症ケアを行っています。ただ、私のこれまでの経験から言えることは、運動や認知症のケアだけでは解決できない課題があるということです。高齢の方々にも私が今日感じたような、どきどきやわくわくを感じてもらい、外出しやすい街づくりや、先ほど黒岩知事のお話でもありました、トイレの問題にも取り組みたいと考えています。トイレの問題については、能勢も以前に関わった経験があるので、少しお話しさせていただきたいのですけれども、可能でしょうか。

知事

どうぞ。

事例発表者:能勢光氏

私は以前町田市で、「Dトイレプロジェクト」という認知症啓発の取組を行いました。このプロジェクトのきっかけとなったのは、ある認知症をお持ちのご夫婦のエピソードです。このご夫婦は、いつもお寿司屋さんに行かれていましたが、認知症の症状が進行し、トイレに1人で入れなくなってしまいました。その時に問題となったのは、まず男性用と女性用のトイレしかなかったことです。さらにみんなのトイレがあったとしても、その方は若年性の認知症をお持ちの比較的若い方でしたので、トイレに一緒に入っていく様子が、他の人からすごく厳しい目で見られてしまったという経験があり、その方はお寿司屋さんに行かなくなってしまいました。

このお話を聞いた私は、認知症を抱える方が安心して利用できるように、福祉施設や、弁当屋さんや本屋さん、様々な業態の人に協力をお願いして、ステッカーを貼ってもらいました。これは、「うちのトイレを貸しますよ」という意味を持ち、介護者の方がトイレに行く間にも、認知症を抱える方に対して「お話し相手になります」といった配慮を行う事を示すものです。このように認知症の方や、介護者の方も安心して日常生活を過ごせるような活動を行い、この取組により、NHKから賞をいただいたくことができました。

参加者8

今のエピソードは、認知症の方のエピソードでしたが、認知症ではない方でも、高齢者の方々はトイレが不安で外出できない方が多いです。そのため神奈川県でも、トイレを利用しやすいお店を示すためのステッカーや表示があれば、高齢者の方がより安心して外出しやすい街づくりに繋がるのではないかと思います。

もう一点が、やはり選択することは、わくわくとか、どきどきに繋がります。我々が活動している相武台団地では、かつてお肉屋さんや、お魚屋さん、お惣菜屋さんといった店舗がありました。今も八百屋さんは残っていますが、人が少なくなりそういった商店がなくなり、その空店舗に我々の介護事業や、子どもへの支援などが展開しています。ただやはり、美味しいお肉屋さんのチャーシューや、スーパーマーケットにはないものが商店にあったりします。そこで僕が提案したいのは、「移動商店街」です。例えば、相武台の商店街の商店が、田名地区のスーパーマーケットがないところに売りに行く。また、淵野辺地区の商店街が相武台団地に売りに来るとか、そういうような事業を提案したいと思っております。お願いいたします。

知事

はい、ありがとうございます。先ほど八木さんの発表で御紹介いただいたグリーンスローモビリティ、あのような移動手段もありますね。今日、相模原市長が来年度の予算要望を持って県庁にいらっしゃいました。そこで様々な話をしましたが、その中に、高齢者増加や介護に関わる交通の問題、バスの減便に伴う課題についての話もありました。なので、移動式商店街という提案は、とても良い提案だと思います。また、バスの減便の対策として、自動運転システムの開発が提案され、この技術をもっと発展すべきだという話もしました。ここは何と言っても「さがみロボット産業特区」のエリアなので、今日御紹介いただいたグリーンスローモビリティのような取組をもっと普及する。そういった取組を一緒になってやっていきましょう。という話を相模原市長としました。

また、わくわく感、どきどき感というのは、私もすごく大事だと思います。例えば私たちは高齢者劇団や、団地内のコーラスグループといった事業に取り組んでいます。この活動では、若手の皆さんが指導を行っていて、発表会を開催し、参加者はドレスアップして舞台に立ち、照明が当たり、観客が入るという形で行われます。このような発表会をすると、みなさんとても高揚するわけです。こうした、わくわく、どきどきする活動を通じて、皆さんが元気になっていく姿を感じることができます。ありがとうございました。

参加者9

私は、相模原市南区から来ました。今回のテーマの「行ってみたくなる街、住んでみたくなる街」とは何かを自分で考えたところ、自分としては、地域の特産品、ここにしかない名産品などを守っていく街であると考えました。黒岩知事や、八木様、能勢様から見た、行ってみたい街、住みたい街というのはどういう街であり、そういう街に一番何が必要なのかを教えていただけたらと思います。お願いいたします。

知事

はい、ありがとうございます。私は、約14年前に選挙に出た時から、「いのち輝くマグネット神奈川」というコンセプトを掲げ、いのちが輝き、磁石のように引き付けられる神奈川を目指しています。「引き付けられる」とはどういう事かというと、人々が行きたいと思い、住んでみたいと感じる街づくりです。神奈川は元から素晴らしいポテンシャルを秘めており、各地域で市民の皆さんが個々のプライドを持って、「我が街だ」という気持ちを強く持っています。この気持ちをもっと高めていくことが重要であり、そのためには地域のブランド力を高める必要があります。「この街はこれだ」と明確に浮かんでくることが、引き付けられる重要な要素であり、それを作り上げていくことがすごく大事な事だと思います。それはまず、あなたがおっしゃった「特産品、名産品」でもいいし、「大凧まつり」でもいいです。それぞれの個性が神奈川県のブランドイメージを形成し、「あそこ」って言った瞬間に、イメージがぱっと浮かぶような流れを作っていればいいなあと思っています。

そもそもここ、相模原市だけでなく県央部は、「さがみロボット産業特区」として、10数年前に国から認定を受けた特区であり、ロボットの街でもあります。JAXAがありますよね。さらに、ここにはきらりと光る技術を持った中小企業がたくさんあります。これらの企業をまとめて、新しい産業の拠点として発展させたいという考えから、ここをロボット産業特区としました。

そして今後、リニアの駅が建設されても、現状で神奈川県の駅にわざわざ降りるお客さんはいないのではないかとも考えました。リニアができても、早く大阪や名古屋に行けるという利便性から、ここを通過してしまうだけかもしれません。やはりせっかく駅ができるのだから、多くの人に降りてもらいたいです。なので、相模原市長と一緒になって、「降りたくなる駅プロジェクト」を進めています。せっかくこれまでロボット特区として取り組んできましたので、さらにロボットを「見える化」したいです。駅に降りたらロボットがあちこちにいて、ロボットが活躍し、ロボットが全部仕事をやっている、そんなイメージです。さらに、JAXAもあることから「宇宙とロボットを感じる街」を徹底的に打ち出していきたいと考えています。皆さんが、「相模原市に行こう!」、「ここの駅で降りよう!」と感じるような魅力ある街にしていきたいと思い、やっているところであります。はい、だんだん時間が迫ってきましたね。

参加者10

相模原中等教育学校3年生です。今までの事例の説明や質問を通じて、一つ思ったことが、やはり人との繋がりが、地域の魅力の発信や、地域の活性化には重要だと思いました。私は先日、横浜市役所で行われた「ヨコラボ2024」に参加しました。これは、様々な学校が集まり、2027年に開催されるGREEN×EXPOに向けた活動を発信していく場でした。また、その中で「よこはま未来の実践会議」という、横浜の未来を考え、横浜の魅力を高める政策を中高生から提案し、実現していこうというワークショップもあり、初めて会った他校の生徒同士で話し合い、様々なアイデアを出していきました。

なので、先ほどの話にもありましたが、学校単位での政策提言をしていくのはもちろん重要ですが、もっと学校を超えた、政策提言の場というのを中高生からしていく必要と、そういう場を設ける必要があると思いました。また、中高生だけではなくて、その地域で実際に活動している方々だとか、中高生が進めるプロジェクト単位で、様々な世代の方々と関われる交流の場というのが神奈川県全体や、市町村単位で設けられれば、中高生がより自分事として、県政を捉えることができるのではないか。というふうに思いました。

知事

はい、ありがとうございました。そういう意識を持つという事は、素晴らしい事だと思います。神奈川県では、青年会議所が主催する「ハイスクール議会」というイベントがあります。このイベントでは、夏休みに高校生たちが神奈川県の県議会の本会議場を使用し、八つの委員会に分かれて、県の政策について徹底的に討議して、最終的には質問や提言をしてくれます。私もその質問に対して、真剣に回答します。そういう場もあります。あなたは中学生でそんな意識を持つのは素晴らしいですね。

今、様々な形でそういう皆さんの声を大切にし、子ども目線で政策を進めようとしています。そういう場を多く作ろうとしているので、ぜひ参加してください。もしそういった場がないのであれば、自ら作ってください。そういう発想が大事だと思います。はい、もう次の方で最後になるかもしれませんね。

参加者11

私は、光明学園相模原高等学校の生徒です。まず、黒岩知事、八木様、能勢様、素晴らしいお話をありがとうございます。その上で、黒岩知事に対して少し提案をしてみたいと思います。私たちの学校では、ごみ拾い活動やSDGs活動というものを多様に行っており、本日のテーマである「行ってみたくなる街、住んでみたくなる街」に関連するものとして、「街を美しくしていきたい」、「綺麗にして、人が集まれるような地域にしていきたい」という理念を持って日々活動を続けております。

その中で、様々な準備を進めた上で、先ほどの八木様の大凧まつりでの石を拾う活動や、能勢様の相武台団地での地域住民との活動などの中にごみ拾いを組み込んでいく、そういった活動を行っていきたいと考えています。また、神奈川県では、「かながわプラごみゼロ宣言」というものにも取り組んでいますので、県民と企業、そして県、この三つを交えた様々な世代、学校、地域を超えた、そういった活動をしたいと考えています。いかがでしょうか。

知事

はい、ありがとうございます。とても大事なことだと思いますね。これはさっき和太鼓を演奏してくれた学校ですよね。本当に素晴らしい学校だと思います。ごみ拾いって、とても良いことだと思います。それは、この問題全部に繋がる話だと思うのですよね。今日はこれでもう時間がきてしまうので、これで締めさせていただきたいと思います。

知事によるまとめ

知事

今日は「未病」についてもお話をしようと思っていました。真っ白な「健康」があって、真っ赤な「病気」あるのではなくて、白から赤へグラデーションで連続的に変化するという健康状態を表すもの。これを未病といいます。「未病を改善する」というのは、病気になってから治療するのではなくて、このグラデーションのどこの段階でも、少しでも健康を維持し、向上させることが大切です。そのためには、「食・運動・社会参加」ということが大事で、健康な食生活や、運動習慣、そして社会との交流や関わりは、特に高齢者にとって、ものすごく大事です。先ほど団地でのお話にもあったとおり、高齢者は孤立化しやすく、足腰が不自由になると、外出を控える傾向があります。しかし、社会との繋がりをもつことが、健康を維持する上で非常に重要で、能勢さんは、そのようなみんなが関わろうとする仕掛けをどんどん作っているわけです。

また、社会との交流や関わりを促進するためには、多世代交流がすごく重要なキーワードとなります。そういう活動を実践しているのが、横浜の若葉台団地です。若葉台団地の高齢化率は53.6%で、国の平均の29%よりも高いです。しかし、若葉台団地の要介護認定率(介護を必要とする人の率)は、15年間ほとんど増加していません。これは若葉台の取組による奇跡だとして、私は世界中で発信をしています。この背景には、能勢さんが行っていらっしゃる活動とほとんど同じ事を、若葉台団地でも行っているということがあります。つまり、「コミュニティの力」が健康を促進する上で非常に有効だということです。

しかし、現代社会というのは、コミュニティがどんどん弱くなってきており、孤立化が進んでいるため、コミュニティを強化する必要があります。例えば、ゴミ拾いといった活動もそうした仕掛けの一つです。障がいや、認知症を抱える方の話ですが、運動をしたほうがよいので、「散歩をしましょう」と皆さんに言っても、「そんなの面倒くさいからいいよ」と断られてしまうそうです。ところが、「街へ出てゴミを拾って綺麗にしましょう」という提案をすると、皆さんすぐに参加するそうです。要するに、「社会に関わっている」、「社会の役に立っている」という感覚を持つことが、皆さんをすごく元気にする要素になるからだと思います。

また、コミュニティの話として、大凧の話もそうです。大凧をみんなで作り、みんなで空に揚げて、祭りをやっていく。祭りはコミュニティを結束させるために、すごく大事な役割を果たしてきました。しかし、都市化が進むとそのような繋がりが希薄になっていきます。さっきの和太鼓の迫力ある演奏、本当に素晴らしかったですよね。この皆さんのチームワークは、すごいものがありました。ああいうチームワークが皆さんを元気にしていく要素となり、まさにいのちが輝く、魅力あふれる街を作り出すものだと信じています。そのためには、このような多世代交流の場である「対話の広場」のような活動をしっかり続けていきたいと思っています。皆さんもこんなに沢山の高校生と一緒に議論する機会は、なかなかないことだと思います。このようなことはとても大切な事だと思います。今日この場にいらっしゃった皆様、本当にありがとうございました。まだ手がたくさん挙がっていましたので、ここで終わりにしてしまうのが本当に心苦しいですが、時間が来てしまいましたので、この場を締めさせていただきます。今後もこのような機会を設けていきますので、どうぞよろしくお願いいたします。本日は、事例発表者のお二方、ありがとうございました。最後まで皆様、お付き合いいただきまして、誠にありがとうございました。

ご意見への対応状況等

当日皆様からいただいたご意見への対応状況等を掲載しています。

ご意見への対応状況等(PDF:216KB)(別ウィンドウで開きます)