ホーム > 電子県庁・県政運営・県勢 > 県域・県勢情報 > 地域の総合案内 > 平成27年度黒岩知事との“対話の広場”地域版(県央会場)実施結果

更新日:2025年1月21日

ここから本文です。

平成27年度黒岩知事との“対話の広場”地域版(県央会場)実施結果

平成27年度黒岩知事との“対話の広場”地域版(県央会場)実施結果

概要

|

黒岩知事との“対話の広場”地域版(県央会場) |

||

|

日時 |

平成27年11月5日(木曜日)18時30分から20時00分 |

|

|

会場 |

サン・エールさがみはら 2階ホール |

|

|

テーマ |

マグネット地域 |

|

|

地域 テーマ |

水を育む元気な森づくり |

|

|

内容 |

1知事のあいさつ 2事例発表 【事例発表者】 内海 規(うつみただし)氏 (公益財団法人かながわトラストみどり財団みどり森林課課長) 八住 庸平(やすみようへい)氏 (コカ・コーライーストジャパン株式会社常務執行役員 広報・パブリックアフェアーズ本部本部長) 3意見交換 4知事によるまとめ |

|

|

参加者数 |

127名 |

|

実施結果

知事のあいさつ

こんばんは。“対話の広場”へようこそお越しくださいました。このお忙しい時間帯に足を運んでくださったということで、とてもうれしく思っています。

私も2期目になって半年でありますけれども、県民の皆さんとの直接的な対話を非常に重要視しておりまして、これまで大体7,000人くらいの方と直接意見交換をしてまいりました。

こんな中で、「これをやったらどうだ」という話をいただいて、「よし、それで行こう」と、その場ですぐ決めて、実際に政策に反映したこともいくつもあります。現場の生の声というのは、非常に私にとってもありがたいものであります。

今日のテーマは、「水を育む元気な森づくり」であります。この“対話の広場”は県庁本庁舎でもやっているのですが、いろいろな地域に出かけていって、いろいろな形でやっております。それぞれの地域に合わせたその時のテーマを選んでおりまして、ここでは「水」、そして「森」ということがテーマになっています。

神奈川県は、水不足というのがほとんどないですね。よく夏の渇水期というのがニュースになりますね。ダムの水がなくなってきて水不足というニュースがよくあります。その時に、関東で水不足と言った時に、ニュースをよく見てください。神奈川県を除く関東は水不足です、という話になります。神奈川というのは、ありがたいことに、先輩の皆さんが立派なダムを造ってくださって、水を貯めているからこそ水不足がないというね。これは非常にありがたいことですね。それとともに、水の質も非常に良い。それはまさに今日のテーマでありますけれど、森をしっかり皆さんで守ってくださっている。「緑のダム」という表現がありますが、緑を守る、森を守ることによって、森というものは水をしっかり貯える能力があって、その力によって滋養にあふれた水が川に流れていく。そしてそれが海に流れ込むと魚もたくさん育ってくるという。山と川と海というのは全部つながっている。森を守り、水をきれいにすることは、さまざまな恩恵につながっていくということであります。ですから、森を守るということは、すごく重大なことなんですね。

でも、そのためにはお金もかかります。人手もたくさん要ります。そんな中で、実は皆さまには、ご協力をお願いしているんですね。水源環境保全税という税金を、皆さまから平均890円いただいていまして、それを基にして保全活動を続けているということであります。

県央地域というのは、そういう意味でも非常に重要な役割を果たしている地域です。その現場で、水、森ということについて実際にいろいろな形で貢献してくださっている先生お2人のお話をまずはおうかがいして、その後皆さんとの直接対話に移りたいと思います。

直接対話の中でのシナリオはありません。“対話の広場”ですから、対話があってこそ話が進んでいくのでありまして、このテーマに即した話なら何でも結構です。質問でも良いし、こうやったらどうだ、こんなことがあるぞ、いろいろなことをどんどんぶつけてください。そのことによって、今日は皆さんとともに非常に充実した時間を過ごしたいと思いますので、どうぞ最後までお付き合いお願いします。

ありがとうございました。

事例発表

司会

それでは続いて、本日のテーマについて活動をされている方お2人に事例発表をしていただきます。

初めに、公益財団法人かながわトラストみどり財団 みどり森林課課長の内海規(うつみ ただし)さんをご紹介いたします。内海さんは神奈川県の林業職として自然環境保全センター森林再生部長等を歴任され、森林行政に長年従事されました。県庁退職後に、公益財団法人 かながわトラストみどり財団に入職され、県民を対象とした森づくりボランティア活動や森林に関する普及・啓発活動などに取り組まれています。

本日は、かながわトラストみどり財団による県民参加の森林づくりの活動事例などについてお話しいただきます。

それでは内海様、よろしくお願いいたします。

内海 規氏(公益財団法人かながわトラストみどり財団 みどり森林課課長)

ただ今紹介いただきました内海です。どうぞよろしくお願いいたします。

(※パワーポイントの画面に不具合)

知事

内海さん、画面が出る前にお話をしましょう。どんな活動をされているんですか。

内海 規氏(公益財団法人かながわトラストみどり財団 みどり森林課課長)

私たち財団はですね、神奈川県の“やまのみどり”、それから“まちにあるみどり”を、県民の皆さまと協働して守り育てる活動を行っております。森づくりの方ではですね、県民の皆さまを募集いたしまして、山に行って植樹をしたり、下刈りをやったり、枝打ち、間伐等の作業を、県民の皆さんに汗を流していただいているというような活動を行っております。

知事

それは例えば、何人くらいでどれくらいの頻度でどういうふうにお世話しているんですか。

内海 規氏(公益財団法人かながわトラストみどり財団 みどり森林課課長)

そうですね、年間通して20回ほど行っていまして、100人規模の活動をする時と、50人規模で作業と森についての講話とか、森に関係する施設の見学をして、県民の皆さんに森に対する理解を深めて、森づくりの大切さを理解していただく。そのようなことをしています。

知事

皆さんが森へ行って、それで森づくりの作業を実際にやっていただくんですか。それは具体的にどんなことをされるんですか。

内海 規氏(公益財団法人かながわトラストみどり財団 みどり森林課課長)

まずですね、植樹の場合は、苗木を現場に用意してありますので、皆さんが背負って植える場所まで持っていく。それで穴を掘って植えていただく。そういうことを実際にやっていただいています。

木を植えた後には草が相当生えます。草が生えると植えた苗木が育ちませんので、草にやられてしまうので、その草刈りをやっています。

知事

草刈りはけっこう大変ですよね。草刈りはどうやるんですか。むしるんですか。

内海 規氏(公益財団法人かながわトラストみどり財団 みどり森林課課長)

草刈りは、大きな鎌で行います。草刈りというのは夏に草が伸びますので、真夏の暑い時にやっていただく、大変な重労働というかハードな作業です。

知事

それはボランティアの人がやる。

画面がなかなか出ないんだけれども、紙を皆さんにお配りしてあるので、これをもとにしばらくやりましょう。

内海 規氏(公益財団法人かながわトラストみどり財団 みどり森林課課長)

お手元の資料を見ていただいて、まず1ページ目の上のところです。写真がありますけれども、この写真は昨年から今年にかけて、清川村の堂平および考証林において、巨樹・巨木の調査を行いました。その結果ですね、幹回り300センチメートル以上の巨木が280本ほど確認できました。来年は、県民の皆さまを対象に水を育む巨木ツアーを企画したいと考えております。

神奈川県内には丹沢や箱根を中心とした“やまのみどり”、相模原台地、多摩丘陵から三浦半島に続く里山・樹林地などの“まちのみどり”があります。財団では、これら貴重なみどりを皆様のお力添えをいただいて、子や孫の世代に引き継いでいくため、多くの県民、企業、団体の皆さまと協働して、みどり豊かな神奈川の保全・創造に貢献することを目的に活動しております。

財団の活動体系をご覧いただいております。県民参加の森林づくりをはじめ、ご覧の5つの柱により取り組んでおります。上の写真は三浦市にありますトラスト緑地、小網代の森です。アカテガニも棲む自然豊かな森です。昨年、県により木道が整備され、人気のスポットとして多くの人が訪れております。下の写真は自然観察会の様子です。参加者が自然を満喫し、会話を楽しみながらウォーキングをします。昨年9月、「未病を治すかながわ宣言協力活動」の団体として、登録をいただきました。登録から1年間で、1,000人を超える参加者がありました。年間20回ほど開催しておりますので、お気軽に参加していただければと思っております。

それでは県民参加の森林づくりの説明に移ります。後半に県央地域の活動事例を紹介いたします。森づくりへの県民参加の輪を広げることを目的として、森づくりの大切さ、森林の働きを理解していただくため、森づくりボランティア活動をはじめ、森林に関する普及・啓発活動などに取り組んでおります。神奈川県の支援・協力連携、NPO法人かながわ森林インストラクターの会との連携のもと、県民、企業・団体の皆さまとの協働をモットーに活動を行っております。

県民参加の森林づくりのメニューですけれども、森づくりボランティア活動は県民参加の森林づくりの活動における中心的な取組みでございまして、植樹、下刈り、枝打ち、間伐、荒廃竹林の整備などの作業を、水源地域を中心に年間を通して20回ほど開催をしております。

小・中・高等学校の森林学習等支援は、学校が林業体験や自然観察などの自然環境教育を実施する際に、学校からの要請により、森林インストラクターを派遣する支援活動です。昨年は35校で活用いただきました。

1つ飛びますが、「街頭キャンペーン」は、都市住民を対象に水源林に対する理解の増進を図るため、横浜市の開港祭、川崎市の市民まつり、相模原市のイベントで水源かん養の実験セットを使った森林機能の説明や丸太切り体験などの参加型イベントとして開催をしております。

松田町にある「やどりき水源林」を活用して普及・啓発を行っております。その1つ、「やどりき水源林のつどい」は、自然観察トレッキングなどに参加していただいた後は、丸太切り体験、クラフトなどのいろいろなコーナーをお楽しみいただけるイベントです。

続きまして、お子様の健やかな成長と苗木の成長を見守りながら森づくりの大切さを理解していただく「成長の森」は、南足柄市にある「県立21世紀の森」において、参加者の皆さまに無花粉スギを植える植樹会を行います。

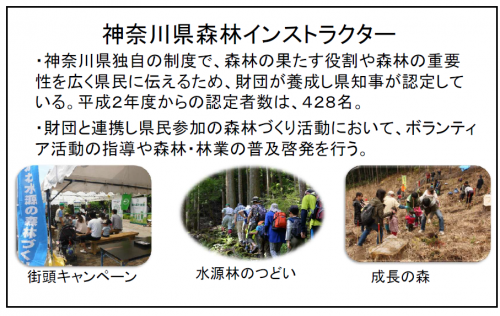

ただ今紹介しました多様な活動メニューに対応するための指導者として、神奈川県森林インストラクターを養成しております。この制度は神奈川県独自の制度で、森林・林業に関するさまざまな講座を2年間で修得していただき、条件を満たした方を神奈川県知事から認定をしていただいております。活動に際しては、財団からインストラクターの会に派遣要請を行い、ボランティア活動の指導や森林・林業の普及・啓発活動を行っています。下の写真はインストラクターが活躍する普及・啓発活動の様子です。街頭キャンペーンは相模原市で行われたものです。ここでは水源かん養の実験装置を使って、説明をしているところです。

また、森づくり活動に必要なヘルメット、鎌、のこぎりなどの道具類を数多くそろえて、無料で貸し出しを行っております。ぜひご利用ください。これら森づくり活動では、年間1万人を超える県民の皆さまの参加をいただいております。

これからは県央地域の活動事例を紹介いたします。平成27年度森林づくりボランティア活動は3回実施しております。5月24日相模原市緑区鳥屋で広葉樹の植樹、7月11日は下刈り作業の後、午後からは活動団体との交流会。9月19日は青根小学校学校林で雑木林の手入れを行った後、午後からは製材工場の見学を行いました。これらの活動は、公益財団法人相模原市まち・みどり公社の共催をいただいて行っております。

その時の様子を写真でご覧ください。この日の活動は、財団30周年記念植樹イベントと併せて行いました。12月19日に30周年記念講演を開催しますので、ぜひお越しください。記念植樹やその後の植樹では、相模原市緑の少年団が大活躍をいたしました。緑の少年団は県内に6団体あり、自主的に地域の緑化活動を行っています。11月1日には箱根町で交流会を開催し、大涌谷の噴煙の状況も遠くから見学をいたしました。

7月11日の活動でございます。植樹した場所の下刈り作業の様子と午後からの交流会の様子をご覧いただいております。相模原市内で活動している「緑のダム北相模」、「森づくりフォーラム」、「自遊クラブ」の3団体から活動発表をいただきました。

9月19日の活動では、青根小学校長の歓迎のあいさつをいただき、モチベーション高く作業を行いました。写真は築70年の県内最古の小学校校舎の前でストレッチ、子どもたちが森の中に入りやすいよう雑木林の手入れ、午後の製材工場見学の様子をご覧いただいております。見学では県央地域県政総合センター森林保全課より県産木材利用の取組みなどの説明の後、工場の方から施設を案内していただきました。

次に、小・中・高等学校の森林学習等支援での林業体験学習活動状況です。宿泊を伴う活動拠点として、「神奈川県立愛川ふれあいの村」、「相模原市立ふるさと自然体験教室」があります。間伐体験はそれぞれの施設の近くの森林で行います。参加者等はご覧のとおりです。

林業体験学習の様子をご覧ください。各班に分かれて作業の手順など、ミーティングを行っている様子。1人1人がのこぎりで切る体験をします。切り倒した木の枝を切って整理をしている様子。掛かり木になった場合は、みんなで力を合わせてロープを引きます。下の写真2枚はお土産のコースターづくりをしているところです。このような指導は、森林インストラクターが行っております。

定着型ボランティア活動を紹介します。県の所有する森林の一定エリアを10年間フィールドとして提供し、森づくりの目標を持った自主的・主体的な森づくりを行う団体に支援を行うものです。県央地域では9団体が3ヶ所の活動フィールドで活動していただいております。写真は活動発表を行っている様子をご覧いただいております。

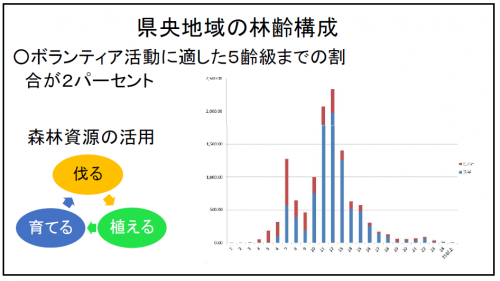

最後に、県央地域の森林の林齢構成をご覧いただきます。県央地域では県民の皆さまと協働してさまざまな活動を通して水源地域の森林の保全、水を育む元気な森づくりに取り組んでいますが、ボランティア活動に適した5齢級、これは25年生ですけれども、5齢級までの森林が2%しかありません。このままでは、先ほどご覧いただいた、子どもたちが林業体験を行う森がなくなります。そこで県が推進している県産木材の利用の取組みにより、伐る・植える・育てるサイクルのパイプを太くし、持続可能な森林資源の活用を進めていただくことにより、植えるから始まるボランティア活動フィールドが増加し、県民協働による森づくりの輪を、さらに大きくすることができればと願っております。最後に資料をお配りしておりますので、後ほどご覧ください。

ご清聴ありがとうございました。

司会

続いて、コカ・コーライーストジャパン株式会社 常務執行役員 広報・パブリックアフェアーズ本部 本部長の八住 庸平(やすみ ようへい)さんをご紹介します。八住さんは日本コカ・コーラ株式会社の社長補佐等を歴任されたのち、平成25年からコカ・コーライーストジャパン株式会社の広報・パブリックアフェアーズ本部の本部長に就任されています。八住さんは同本部の責任者として、水源地域の水資源保全活動を推進されています。

本日はコカ・コーライーストジャパンによる神奈川県での水源保全の活動事例等についてお話しいただきます。

それでは八住さん、よろしくお願いいたします。

八住 庸平氏(コカ・コーライーストジャパン株式会社 常務執行役員 広報・パブリックアフェアーズ本部 本部長)

ただ今ご紹介にあずかりましたコカ・コーライーストジャパンの八住でございます。今日は皆さん、このような機会を与えていただきました黒岩知事、そして神奈川県の皆さま、そして今日お集まりの皆さんに感謝を申し上げたいと思います。

実はここからしばらく10ページほど、私どもコカ・コーラの宣伝が続くんですけども、ただ、せっかく黒岩知事との対話の時間を皆さん期待されて集まりましたので、この10ページ飛ばさせていただきたいと思います。今日の話のストレートなところで、ここから始めさせていただければと思います。もしかしたら手話をやっていらっしゃる方にご迷惑をおかけしているかもしれませんけれども、申し訳ございません、よろしくお願いします。

私どもコカ・コーラ、皆さんがコカ・コーラのことをご存知でいらっしゃるのが非常にありがたいんですけども、知っていただいているという前提でお話を進めさせていただきます。

われわれ、世界中で飲料を作って皆さまに飲んでいただく会社でございます。そのために、水というのがいわゆる商売の種でございまして、この水を大切にしようというのが、全世界のコカ・コーラで決めた決まり事でございます。

したがいまして、工場で使った水、つまり工場で使った水というのは、例えば汚れたところを洗うための水、それから製造ラインを洗うための水、あるいは実際に皆さま方にお飲みいただく飲み物も原料の多くは水でできてございます。これをですね、使ったものは100%以上自然に還しましょうということを、われわれ、お約束をさせていただいておりまして、それが私どもの社会的な責任だと考えてございます。

工場で使った水について少しお話をさせてください。工場で使った水、先ほど言いました製造ラインを洗浄するための水。それから実際にいろいろなところで水が使われているわけですね。これにつきましては、きちんと工場の中で、循環のシステムというのを作っております。そして、きちんと汚れていない水を自然に返すということをまず1つ取り組んでいる次第です。もう1つはラインの洗浄もですね、以前は、例えば皆さんご存知のコカ・コーラ、炭酸の飲料ですね、これを作った後に、お茶を作ろうというようなことになりますと、当然1回ラインを洗ってきれいにしないと、お茶が甘かったり、妙にコカ・コーラくさかったりするわけですよね。そのためには、昔は大量の水を使っておりました。ただ、今、科学も進歩しましてですね、こういったものについては昔に比べて少ない水量で全部きれいに洗浄できるようになりまして、水の使用というのを根本から減らすこともできるようになってきています。

そして、製品になった水。製品になった水は、基本的に消費者の皆さま方のお腹の中に入ってしまうものですから、われわれとしては皆さま方からそれを返していただくということはできません。したがいまして、先ほど内海先生からお話のありました森の保全ということを通じて、水資源を守ろうという活動をしています。で、私、恥ずかしながら2年前に今の仕事に来た時にですね、分からなかったんですね。なんで森を守ると水を守ることになるのか、ちっとも分らなかったです。99%お分かりになっている方が今日お集まりになられていると思いますけども、もしかしたら私と同じような方がいらっしゃるかもしれませんので、なぜ森を守ることが水を守ることになるのかということについて、簡単に説明をさせてください。

元々日本の森林のほとんどが、戦後に植林ということで、人工的に植えられた森だそうです。そして人工的に植えられた森というのは、森自体に木の成長を調整するような機能が無いそうです。人間が定期的に森の木を伐採して間隔をある程度空けてあげないと、根がしっかり張らなかったり、あるいは実際木の下に生えている下草ですね、そういったものが育たなかったりで、森の保水力というのがだいぶ違うということだそうです。したがいまして、森の木々を伐採する、間伐するというのは、森の保水力を高めるために必要なことだと、私は勉強させていただきました。

私どもは先ほど言いました通り、工場のあるところでこの水資源保護の活動というのを積極的に進めております。神奈川県では海老名工場という、私どもの中でも非常に大規模な工場がございます。したがいまして、この海老名工場の水源地である厚木市の七沢地区、ここでいろいろな活動をさせていただいております。2013年の10月に、神奈川県様、そして厚木市様、そして厚木市の森林組合様と水資源保護に関する協定を締結いたしました。こちらは、弊社が設立されてから、初めての水資源保護の活動第1号になります。したがいまして、我々にとっても非常に思い入れの深い活動でございまして、何とか成功させたいという強い思いを持ってございます。

海老名工場での水資源保護活動は、厚木市の七沢地区での水源保護活動以外でも、新しい取組みを今やろうとしています。今日ちょうどその契約が締結できたとうかがっておりまして、神奈川県さんと私ども、新しい取組みでございます。それは、この「冬期湛水(とうきたんすい)」という難しい言葉でしてね、これも私、また勉強させていただきました。冬期湛水というのは、収穫後の稲刈りが終わった田んぼに水を張るということだそうです。一般的に冬の間というのは、田んぼの水を抜いてですね、冬の間も水を張るということはあまりないそうです。逆に冬の間も水を張ることで、田んぼの水が地下にゆっくりと浸透して、地下水源を潤す。そういう効果があるそうです。また、水を張ることで多くの生物が生育できる環境となり、田んぼの栄養価も高まるという効果も期待できます。弊社では2年前よりこの冬期湛水の調査を開始いたしまして、それから海老名工場の水源地の田んぼにて、この取組みをようやくスタートできるようになります。この冬期湛水、私どもにとっても森林を守るということと併せて、新しい水を守るための活動となっております。

簡単ではございますが、以上で私からの発表とさせていただきます。お時間をいただいて、どうもありがとうございました。

◆意見交換

知事

先ほどはたいへん失礼がありまして申し訳ございませんでした。

今話を聞いても、森を守るとはどういうことなのかということをよく分かった感じがしますね。私も正直言って、前は木を切ると言ったら森をつぶすことになるんじゃないかと思っていましたけれども、そういうものじゃないんですね。木を切るからこそ森を守れる、こういうことなんですね。さっきも例がありましたけれども、森をそのままにしておくと、どんどん成長してしまってみんな細い木になってしまう。地面に光が当たらないと下草は生えない。そうすると雨が降った時、ガサッと崩れたりするんですね。木を切っていくと、太い幹の木が育って、根をしっかり張ると、森をまさに支えるということになる。隙間があるからこそ下草が生える。下草が生えるとまたそれによって土をしっかり守ると、水を蓄えると。こういったつながりになっているんですね。今日は話がありませんでしたけれども、せっかく下草が生えたところを、最近は鹿が食べてしまいます。今、鹿がものすごく多いですよね。鹿が下草を食べてしまうと、水を蓄える力が無くなって、雨が降るとまたガサッと崩れてしまう。だから、実際に見て回るとよく分かりますね。そうやってしっかりと手入れをしている森とそうじゃない森を見比べると、本当に山が崩れてくる、荒れてくるという。しっかり手入れしているところは、きれいだし、安全・安心だし、ちゃんと水を蓄えて、それが川に流れ、海に行って、海の幸の豊かさにもつながってくるという。こういうことでもありますね。

こういったことについて、企業も取り組んでいるという報告がありました。「水を自然に還す」という表現は、私は今日聞いてなるほどなと思いましたね。そしてしかも、冬期湛水ね。冬期湛水って私、今日初めて聞きましたけどね、そういったことによってまた、水を守るという、こういう活動もあるんだという。さまざまなお話をおうかがいしましたが、これを聞いただけで、なんだか為になったなと私自身も思いましたけれども、さあここからが対話の広場であります。

ここにはきっとですね、実際にボランティアをやっていらっしゃる方もいるでしょうし、まったくそういうことを知らないから、今日聞いて、あれはどうだろう、これはどうだろうといろいろな疑問を覚えた方もいらっしゃるかもしれないし、県はこういうことをやるべきではないか、と言いたくてしょうがないという人もいるでしょうし、何でも結構です。それでは参ります。はい、どうぞ。

発言者1(相模原市・男性)

森を守るのは非常に大事だと私も思っていまして、いろんなボランティアの方を養成するのは大事だと思っています。それで質問なんですが、そこでやっておられる森というのは、県が保有している森なのか、町が保有している森なのか、それとも国有林なのか、個人の森なのか。神奈川県全体のパーセンテージからすると、ほんの少ししか、ちょっとお遊びでやってられるんじゃないかというふうに心配するんですが、どのくらいのパーセンテージを当てにやっておられるんでしょうか。

知事

そのあたり内海さんは分かりますか。

内海 規氏(公益財団法人かながわトラストみどり財団 みどり森林課課長)

神奈川県の森林は、今のお話のように、国有林とか県有林とか市町村有林とか個人がお持ちの森林があります。

私たちの活動のメインは、県が所有している森林で多くやっております。今回事例発表させていただいた植樹、5月24日に植樹をやりましたけれども、あれは個人の土地をお借りして植樹をしております。引き続き下刈り等を行っております。割合としては、今お話ししたように県有林地で、私どもの活動は主に行っております。

知事

そうしたら当然訊きたくなるのは、県有林は良いけれど、国有林もあるだろうと。個人で持っている山もいっぱいあるだろうと。そっちは放っておいていいのかという。

内海 規氏(公益財団法人かながわトラストみどり財団 みどり森林課課長)

ボランティアがやっている割合というのは、ちょっと数字にはなかなか表しにくいものがあります。

知事

神奈川県の中にある全部の森がありますよね。森の中で、手入れが全部できているのかということを訊かれているんですよね。県有林だけ、全体がある森の中で、ここだけやっているのではないかということをおっしゃっているんです。それはどうですか。

内海 規氏(公益財団法人かながわトラストみどり財団 みどり森林課課長)

県有林以外でもボランティアやっていますが、ボランティアで手入れしている割合は、把握していません。多くの面積を保全するには、県などの行政が本格的に取り組まなければならない。ボランティアで神奈川県の森をちゃんと守っていきましょうと、手入れをしていきましょうということは無理です。

知事

分かりました。これは県の職員に訊かなければダメですね。県の職員ちょっと答えて。

森林再生課長

山の手入れは、ボランティアの方にもいろいろやっていただいていますが、やはり本格的な手入れになりますと、山のプロの方にやっていただくことが非常に多いです。今森林がどのような手入れの状態かと申しますと、平成9年、今から20年ほど前は、手入れがほとんど行き届いていない真っ暗な森が全体の6割くらいを占めておりました。その後、県では水源環境保全税等を皆さんからいただきまして、森林の手入れを進めてきました結果、現在手入れ不足の森林は約3割まで減ってきております。今後も引き続き手入れを進めながら、さらにはボランティアの方に山の理解をしてもらうことと並行して保全にも協力していただき、森づくりを進めていきたいと考えております。

知事

よろしいでしょうか。7割は手入れが進んだけれど、あと3割はやらなければいけない。そういう意味で皆さんのご理解を広めていこうという会でもあるということですね。

発言者2(女性・松蔭大学学生)

私はLYNX(リンクス)というサークルに所属していて、カワラノギクという絶滅危惧種のお花を守る活動に2年間リーダーとして務めてきました。そこで感じたことが2つあります。1つは、私たち若い世代が実際に自然に触れる機会が少なくなってきているということです。実際に今、交通手段がとても便利になってきていて、車で移動するということが、私たちは少なくなってきています。免許を取る方が少ないので、ほとんど電車やバスで移動しています。実際に緑のある場所に行きたいと思っても、そういったところには電車やバスがほとんど通っていません。そういった交通手段が難しくなっているので、実際に行く方は少なくなっているかと思います。

2つ目は、「楽しい」や「面白い」、そういったことがないと、私たちは飽きてしまって、活動が続かないということが多いです。実際に、ボランティア活動、保全活動を行ってきて、最初はやる気があっても、何回もやっていくうちに、同じ作業になってしまい、だんだんつまらなくなってくるというのが現状です。そのため、バーベキューや魚釣りなどをやってみてはどうかと思うんですけれども、その場所に実際に自然があるからこそ、そういうことができるわけです。そういった思いでその場所を利用しているって人は、少ないと思います。そのため、そういった自然があるからこそ、そういうことができるということを知ってもらいたいというのも、私の思いであります。

そこで私が考えるキーワードは、「触れる」、「思い出」、そして「何度でも」、「気楽に」ということで、「森のカフェ」を提案したいと思います。森のカフェは2つあります。1つは、私たちが気楽に行けるということで、交通手段がとても発達している駅前などにあるカフェです。そこでは実際に自然に触れてもらうために、木で作られたテーブルや椅子、食器などもすべて自然の木で作られているものを使用します。木を使っているため、自然に触れることができると思います。そこで働いている皆さんからお客さんに木や自然などについて伝えてもらって、実際にもっと良い場所があるということで、もう1つの森のカフェを紹介してもらいます。

もう1つの森のカフェは、実際に森の中にあるカフェですね。そこのカフェは、駅前にある森のカフェ同様に、休憩する場所としても利用できますし、また体験型もプラスします。その体験というのは、先ほど内海様がおっしゃっていた、木を切るという作業です。私も、自然を守るために木は切っていけないのだと思っていました。でも実際にそうではなくて、木を切らないとそこの森自体がなくなってしまう、ダメになってしまうということを知りました。私のように思っている人がたくさんいると思います。そのため、こういう木は切ってもいい、木はこのように作られるということをそこで教えてもらった上で、実際にその木を使ってみます。私は手作りのものが好きなので、その木を使って写真立てを作りたいと思います。

知事

すでに構想がしっかりできあがっていますね。すごいですね。

発言者2(女性・松蔭大学学生)

思い出づくりにもなりますし、他にもイベント事もそこで行いたいと思っています。今の時期だとクリスマスなので、イルミネーションがあるかと思います。イルミネーションを設置することによって、たくさんの方が注目すると思います。イルミネーションによって、森の一部に光が灯っているととてもロマンチックだなと私は思います。いろんな人も参加できますし、その期間だけ、バスなどもこちら側で提供することによって、交通手段も便利になってきて、たくさんの方が利用できると思います。

最後になりますが、私が最初に伝えたとおり、若い世代、大人の方にこそ自然を触れてもらいたい、知ってもらいたい。そしてあらためて自然がこんなに身近にあるということを伝えたいというのが、最後の願いとなっています。

すみません、長くなってしまいましたが、ご清聴ありがとうございます。

知事

いやあ、ありがとうございました。

今、大学生ですよね。

発言者2(女性・松蔭大学学生)

はい、大学3年生です。

知事

神奈川県庁に就職しませんか。

発言者2(女性・松蔭大学学生)

それはすごくありがたいなと思います。

知事

そのまま即戦力になってくれそうな感じがしますよね。

八住さん、どうですか、今の「森のカフェ」というのはね。これ、「コカ・コーラの森のカフェ」って良いんじゃないですか。どうですか。

八住 庸平氏(コカ・コーライーストジャパン株式会社 常務執行役員 広報・パブリックアフェアーズ本部 本部長)

私も、知事が彼女をスカウトする前に、お声かけしたかった。ぜひ我が社に来ていただきたかったと思ったところなんですよ。

おっしゃる通り、すごく発想がユニークで、もしかしたら形になるのではないかという思いもございます。ただ、もう少し多くの人が参加してもらうための仕組みですとか、企業側としてもそこにお金を出せるだけの価値をつくるための仕組みですとか、あるいは行政に参加していただくためのスキームですとか、全体的にもう少し考えなければならないことがあるかと思います。だけども発想として素晴らしいものがあると思いますし、神奈川県庁に行かないのでしたら、ぜひコカ・コーラにご連絡ください。

知事

いや、本当にありがとうございます。これぜひ検討してみたいと思いますね。

発言者2(女性・松蔭大学学生)

すみません、長々と。ありがとうございました。

知事

どうもありがとうございました。

ボランティア活動をして楽しいと思うけれども、いつも同じことだったら飽きちゃうという、実際に活動に取り組まれているからこその話も出てきましたね。

発言者3(相模原市緑区・男性)

ボランティア活動に、過去4回参加させていただきました。まずは鳥屋の方は去年でしたね。それから、先ほどの事例発表でありました5月24日の植樹祭ですね。いろんな良い体験をさせてもらいました。今年になって、箱根のポーラ美術館の近くで笹刈り体験ですね。それから真鶴岩の杉の間伐で、計4回ほど参加させてもらいました。こんなに自然と触れ合う場があるのだなということで、あらためてですね、先ほどのトラスト財団に登録させていただきました。

あと、過去4回参加して感じたんですけどね、切った杉は20センチくらいなんですけど、そのまま置いていくというか、ほったらかしにしている。何か活用方法はないのかな、と。輪切りにしてコースターにすると、スーパー、僕はホームセンターによく行きますけど、1枚800円くらいしますかね。あれ、鍋ややかんを敷くのに非常に良いですね。採算性となどを考えたら、ちょっと無理なんですけど。あとは漁礁ですかね、海に沈める。魚も住んでくれる。これは鉄腕ダッシュ村じゃないですけど、そういったテレビも気になるんですがね。良い活用法はないものかと考えております。ストーブの薪に使うのも各家庭では無理ですよね。山小屋とか別荘の暖炉では活用できると思いますけど。あと、私なりに考えた木材活用法は、木刀とかウォーキング用の杖とか。最近、高齢者の方がウォーキングすることが多いですよね。それに適する杖関係の販路があるのではないかと考えています。あとは公園にチップを敷くとかですね。そういったことを考えておりまして、県民の皆さまに、伐採した木材の活用方法について問い合わせするのも必要ではないかと思います。

知事

ありがとうございます。とても重要な話ですね。重大な話。

間伐したのはいいけれど、その木をどうするのかという。内海さん、間伐した木はどうしているんですか。ほったらかしで置いて帰ってくるんですか。

内海 規氏(公益財団法人かながわトラストみどり財団 みどり森林課課長)

本当に非常に良い提案をしていただいたなと思います。現状では、ボランティアで間伐している木は細くまだ柱が取れるような太さになっていないので、利用価値、価格的な価値があまりありません。運び出すということはしていないのが現状です。でも、何とかしてそういうものを利用できればとは思っております。

知事

では、ボランティアで切った木は、そこに置いてくるんですか。

内海 規氏(公益財団法人かながわトラストみどり財団 みどり森林課課長)

そうです。木を2メートルくらいの長さに切りまして、山の表面の土砂が流れないように、留めるような形で整理をしております。

知事

そうですよね、コースターを作ったって、高が知れていますもんね。これちょっと県庁職員、この問題はどうしようとしているんだろう。

森林再生課長

先ほど森林整備の話をさせていただきましたが、今、山で間伐を一生懸命にやっています。そうすると、山の中から10万立方メートルほどの木が毎年切られています。そういった木を少しでも多く使おうと、県でも補助金を出したりして、いろんなことをしながら支援しています。どうしても林道から遠いところは、木を出すだけで非常な労力と経費がかかりますので、まずは林道から近いところから使って行く取組みを進めていまして、10万の内の3割に当たる3万立方メートルは頑張って出したいと思っています。現在は、2万立方メートルくらい山から出てきているんですけれど、出てきた材は建築用材としてできる限り使っています。間伐材ですので形質が悪いものは、先ほど内海さんからありましたけど、山の斜面に柵のように置いて、土が流れないような形にして、少しでも山の中で有効利用を図ることを進めているところです。

知事

あと、今バイオマスの発電で、木材をチップにして固めて、燃料にもなりますよね。こういう使い方はどうですか。

森林再生課長

最近は自然エネルギーとして、バイオマス発電についても全国的にいろいろなところで進められております。今は、山から1本の木を倒すと、使えるところは大体3分の1くらいで、そこだけ出してきています。バイオマス発電では、1本そのものを出して利用できるようになるということです。もしそういうことができるようになれば、もっともっといろいろな活用ができるようになると思っております。

知事

現状としてはコスト面でなかなか見合わないのですか。

森林再生課長

そうですね、国の方でも、エネルギー対策の中で、バイオマス発電で利用する木を、電気を売るお金の中から還元することで、少しでも高く引き取れるような仕組みを作っていただいています。ですから、そういうものをうまく活用しながら、林道から近いところから、少しでも出せるようにしていければと思っています。

知事

こういうものがエネルギーに使えるんだったら、使ったらいいじゃないか。お金をかけると言ったって、原子力発電所に金かけるよりは、こういうのにかけた方が、通りやすいんじゃないですかね。これはやはり、総合的なエネルギー政策なども含めて考えるべきテーマだと私は思いますけどね。

発言者4(川崎市・女性)

県民会議の委員をしております。先ほど内海さんがおっしゃった材木の件ですけども、柱が取れないという話がありました。今、神奈川県は、木を製品として考えたときに、柱と合板しか見ていないのです。だけどそれは一生に一度の買い物の話であって、それ以外の使い方ということについては、まだまだ努力が足りないところがございます。

今、全国的に注目を浴びているのは、薪ボイラーでございます。熱効率とエネルギー効率がたいへん優れています。バイオマス発電であると非常に効率が悪く、ロスが多くて、山をはげ山にしてしまう可能性があるんです。もう1つバイオマス発電の最大の問題は、全部を何が何でも集めなければならないということになってきますと、木材の値段を下げてしまって、最終的に山の経営が破たんしてしまう。これが最大の原因で、今、全国で発電所の作り過ぎで困っているところがたくさん出ていますし、山の切り過ぎで、問題がこれからどんどん出てくることが予測されています。

あともう1つ、道の問題です。道の問題は、これは一般会計の問題です。林道が崩れても、一般会計にお金がないために、東丹沢側は路網が整備されていますけれども、西丹沢側には路網がありません。つぶれたところが直っていません。そうすると水源環境保全税をどんどん入れたとしても、路網があるところからしか木は出て行きませんから、偏りが出てきます。一般会計の方で、それが出るのでしょうかということをここで言っても仕方がないので、そういった問題はちょっと置いておきます。

あとは、担い手の問題です。今の水源環境保全税はほとんどが、一般競争入札という形で使われて仕事を進めています。つまり、林業をする会社さんに、県が地主さん、個人の山主さんから借り上げて、そこに地代を払っています。地代を払ってそこまでお金をかけているのは日本でも神奈川県だけで、日本一お金のかかるやり方で進めています。その結果、一般競争入札で、この水源環境保全税が平成38年度で終わった後、そこの林業会社さんは倒産してしまう心配があります。そうすると、そこで働いていた人たちの技術や能力が活かされないまま、税金だけが無くなってみんな失業してしまうんですね。そうすると、その後の担い手の問題というのが出てきます。

この“対話の広場”のポスターには「知事と語ろう!地域の明日」と書いてあるんですね。地域の林業、地域の森林を考えるときには、ちゃんと林業をやらないとダメなんです。一人ひとりの林業をやる人を育てなくてはならないんです。今まで神奈川県は、林業の後継者は出ませんと言ってきました。ただ、最近になって日本全体の傾向として、子どもは継がないけど孫が継ぐというのが今、非常に注目されています。孫の世代、今の30代くらいの方が、林業に参入して、林業だけで食べていけるんでしょうか。そういうことはないです。林業と農業、林業とIT、林業とサーフィンなどですね、林業とカヌーとか、林業と何とか、そういう形で、春・夏農業、秋・冬林業、そういう形で経済として成り立たせていく仕組みがどんどんできていきます。6月30日に閣議決定がございました。これは自伐型林業、つまり自分の山を自分で守る人たちを増やしましょうという、そういう人をどんどん増やして担い手を多様化していきましょうという閣議決定が出ました。国として60年前に変わった方針が、初めて動きました。林業は誰かに頼むのではなく、自分でやりましょう。そうじゃないと経済的にもちません。そういうことを国が認めたわけですね。

知事

ありがとうございます。たいへん専門的なご指摘がいっぱいあって、非常に私も勉強になりました。最初にあった薪ボイラーというのはどういうものですか。

発言者4(川崎市・女性)

薪ボイラーは今、国産のものが出来ました。新潟県燕市の非常に優秀な「ガシファイアー」という機種です。二次燃焼と言ってガス化したものまで燃焼しますので、外国の薪ボイラーよりも非常に力が強いんです。なぜ強いかというと、外国の薪は元々乾燥しているんです。日本は湿気が強いですから、元々木が持っている水分が強いんです。だけども、ガシファイアーのすごいところは、湿気の多い日本の木であっても、生木で入れられるから、乾かす期間も、運ぶ手間も、場所もいらない。

知事

それは公害とかにならないんですか。

発言者4(川崎市・女性)

ならないです。燃焼率が高いですから、ほとんど煙も出ません。

知事

そういう新しいボイラーがあるんですか。

それと、多くの方が分からなかったと思うんですけど、水源環境保全税の一般競争入札の辺り。ちょっと分かりにくかったと思うので、県の職員、説明してくれますか。みんなで分かるように話をしないとね。

水源環境保全企画担当課長

県では、神奈川県の森林約2万7千ヘクタールを対象に、荒廃した森林の手入れを進めています。森林所有者で整備が進まないところを、県がお借りをして、所有者の代わりに県が設計をして、森林組合とか林業会社の方々に実際にチェーンソーで切ってもらう。こういったことを進めております。今、一般競争入札というお話がありましたけど、県では、森林の間伐をするときに、どこの会社にやってもらうか競争性を持たせるため、また公平性を担保するために、こういう山でこういう間伐をこれくらいしてくださいという設計書を作りまして、これに対してどなたがどういう形でいくらで入札しましょうかと、こんな形で、実際に森林整備をしてくれる企業の方を決めている。これが、一般競争入札。持ち主の方が、木材の価格が非常に安くなってきて、なかなか手入れをすることができず、水源かん養機能が落ちてきてしまっている。そんな山が非常に多いので、税金で森林整備をやっているということです。

知事

それともう1つ、後継者の問題については、今いろいろご指摘がありましたけれども。

森林再生課長

後継者の問題はこれから。先ほどのご質問の中で一番心配されているのは、水源環境保全税があるときはいいけれど、なくなったあとどうしていくのか。みんなで一生懸命やっていくためには、後継者というのが大事になってくる。そこで県では、後継者が将来どれくらい必要になるのかを見通したうえで、一般の方、いわゆる今まで林業に携わっていなかった方に「かながわ森林塾」という塾を開いて、林業体験をしていただいています。その中から「ぜひやってみたい」という人にはさらに、演習として80日間、山に入って間伐や山から木を出す作業をやっていただきます。そして、演習を無事終えた方を今度は林業会社の方に就職あっせんする取組みをしております。そういうことを引き続きやりながら、将来必要な後継者を育てていきたいと考えております。

知事

今、ご提案の中で、僕がすごく面白いなと思ったのが、林業だけをやるのではなくて、林業と何かを一緒にやるということ。自分でそこに住んでしまって、そこを守りながら生活するということ。『北の国から』を書いた作家がいるじゃないですか、倉本聰さん。あの人は北海道に移り住んでしまった。もうずっと前ですけどね。私は前、キャスター時代に「報道2001」という番組のキャスターをやっていましたけど、その時倉本聰さんをお迎えした時に、彼が「ジュロース構想」ということを提言されたんですよ。何ですかそれは、と尋ねたら、今の話とちょっと似ているんですけどね。森に住みましょうと、定年退職したら森に住みましょうといって。森に住んで、森を守りながらその自然の中で生活をしていく「森の番人」ですね。森の番人構想。こういう生活スタイルも面白いですよという提言だったんですけど、今、森の中にずっと住んでいるだけじゃなくても、ITがあれば、森の中でいくらでも仕事ができる。森の中に住んで森を守りながら、ITで仕事をするという新しいライフスタイルというものもあり得るなということを感じましたね。面白いなと思いましたね。

発言者4(川崎市・女性)

先ほど鹿が増えるというお話がありました。なぜ獣害が増えたのかというと、農業の後継者が減って、バッファゾーン、田んぼと畑のところに出入りしていた人の姿が見えなくなったから。畑も草ぼうぼうになったから猪が出てくる、鹿が出てくる、猿が出てくるということになってしまいました。

林業も同じなんですね。林業も、一般競争入札でやると、20年の間に人がいるのは1週間くらいです。その1週間以外は人がいなくなってしまう。そうすると鹿も暴れ放題、猿も暴れ放題になってしまいます。ですから地域に密着した人を育てていけば、そこに常に誰かがチェーンソーを挽いている、誰かが軽トラで走り回っている、誰かが薪を運んでいる。そういう姿があれば、獣害も下の方ではかなり抑えられる。これは実績としてすでにあることです。またこの地域でもそうですが、津久井と清川と山北、この3つの地域は森林率9割です。1割の土地だけで地域経済は成立しません。9割を占めている森林をどう活かすかで、その地域の将来が決まってきます。それが山を守る。例えば今の神奈川県では、作業道を入れると崩れるから山が弱くなると言うんですね。だけど、地域に密着した人が作る作業道と、20年に1回しか来ない人が作る作業道は違うんです。地域に密着していれば、すぐに直しに来るから、逆に山は強くなるんです。そこのところをお願いしたいと思います。

知事

はい、ありがとうございます。

今日は若い人もいっぱい来てくださっているので、ぜひ若い皆さんも。

発言者5(男性・相模原総合高校生徒)

皆さん、難しい質問や素晴らしい意見をおっしゃっていて、僕がこんな素朴な疑問を言ってしまうのが、ちょっと申し訳ないです。不健康な森が、間伐などすることで健康な森になって、水を保水したりろ過したりできるというお話を聞いて、1つ疑問に思ったことがあります。健康な森は水をどれくらい保水したりろ過できるのか。どれくらいの広さの森に対して、どれくらいの量の水を保水したりろ過したりできるのかな、という素朴な疑問が浮かんできたんですけども。

知事

さあ、どうでしょう。これに答えられる人いますか。

発言者6(男性・コカ・コーライーストジャパン)

1ヘクタール当たり間伐をすることによって、約1,000トン、つまり1,000キロリッターの水を還元できる。間伐することによって保水量が高まるということが公表されています。

知事

へえ、すごい。ちゃんと便利になっているでしょう。答えてくれる人もいるんですね(笑)。

発言者7(相模原市・男性)

相模原市から来ました。環境カウンセラーです。

黒岩知事さんが、先ほど神奈川の水はきれいで安全だって言いましたけど、相模原では5つの湖があるんですね。それと、その水と森の管理をやっている人たちが、日夜、目立たないけれど一生懸命やっているんです。10数年前、相模湖のアオコだとか、あるいは森林の害虫の死骸とか、そういうことにいろいろ携わって頑張っているんです。相模原の水は横浜に行っているんですね、大半が。ですから、基本的には行政、市民、事業者と三位一体になってやっていかなくてはならないですけれど、残念ながら神奈川県はちょっと行政が薄いのではないでしょうか。

それともう1つ最後に訊いておきたいんですけど、自給率が、世界でも30%くらいしかなってないじゃないですか、日本は。

知事

何ておっしゃいました。自給率。

発言者7(相模原市・男性)

要するに自給自足。

知事

木材の話ですか。

発言者7(相模原市・男性)

木材じゃなくて他のもね。そういうことも含めて、知事さんひとつ、神奈川県からそういうことを発令してもらえませんでしょうか。

知事

最後がよく分からなかったんですけど。

発言者7(相模原市・男性)

実際ですね、日本は食料を世界に頼っていますよね。食料ってことは結局森づくりにも関わってくるわけですよ。そういう面を含めて、神奈川県はもう少し、神奈川県だけでもいいですから、頑張ってもらいたいなと思います。

知事

だから、神奈川県は地産地消ということを進めようとしている。今、「未病を治す」という言葉を非常に大事にして、アピールしているんですけどね。病気になってから治すのではなくて、未病から治していくという中で、例えば食のあり方は非常に大事だ。なるべく自分の近くでとれたものを食べることも大事だ。地産地消をそういう意味でも進めていこうとしているんですけどね。いろいろな課題はありますけども、発信はどんどんしていきたいと思いますし、森を守ることを一生懸命やっていらっしゃる方にもっと光を当ててくれというのは、まさにその通りであって、こういう場もそういう思いでやっているんですね、実は。何気なく山があって、何気なく水不足を経験していないのはなぜなのかということをみんなでこうやって語り合うことによって、そういうところで一生懸命やってくださっているボランティアや企業の人がいるということを理解する。そういう思いでやっているということでもあります。

発言者8(女性・松蔭大学学生)

こんばんは。松蔭大学から来ました。昨年の“対話の広場”で、対話させていただきました。その時に提案したアイデアが、教育という観点から考えたものだったんですけども、今年のこの「水を育む元気な森づくり」というテーマも教育という観点から見てアイデアを考えました。

小・中学校で自然体験はすでにされているというお話ですけども、大学のインターンシップでそういうことはやられていないのかな、と思いました。まだ詳しく調べたりはできていないですけども、このようにインターンシップでやるのも良いのかなと思います。先ほど、人手不足で後継者がなかなかいないというお話を聞いたので、例えば森林塾をインターンシップと絡めてやってみるのは面白いのではないかなと思います。私も大学生ですけども、大学生の年頃で参加すれば、専門の方に具体的な知識を教えていただき、実際に自分で体験して得たものを、自分なりにまとめて、大学内で発表すれば勉強にもなるし、良い経験になるのではないかと思います。

知事

なるほどね。こういうのはどうですかね。森を守るのをインターンシップにしたらどうだろうと。

自然環境保全センター所長

ご提案ありがとうございます。

今年の夏に、私ども自然環境保全センターにインターンシップの方が5名いらっしゃいました。そのうち森林関係に携わりたいということで2名の方、そして野生生物を調べたいということで3名の方。それ以外にこれまでも、環境に興味がある、あるいは自然保護に関心がある、そういった方々が県のインターンシップ制度を利用して来ていらっしゃいます。

森林塾につきましては、まず山の仕事がどういったものかを体験するコースがあります。その上で、本当に就業してみようと考えた方が、次のステップに進むというスタイルをとっております。これまでに大学生の方がその体験コースに入った例もございますので、門戸は広げております。

知事

インターンシップは、どこのインターンシップですか。県にインターンシップで来た時に、そういうことがやりたいという人はここにきているということ。県にそういう制度があるそうですね。ぜひご活用いただきたいと思います。ありがとうございました。

発言者9(相模原市緑区・女性)

相模原市の地元橋本に住んでいる者です。今日は水源を守るという意図がとても強いのかなと思って関心を持ってきました。

橋本駅を駅とするリニア新幹線について学んだ結果、この水源、特に相模川水系は、先ほどもありましたけど横浜、川崎方面の大都市の水源として、たいへん神奈川県では割合が多いそうですね。その相模川水系を、このリニア新幹線が東西に貫通してしまいます。今までの皆さんの話を聞くと、山の表面についての話が多いですけど、リニア新幹線は8割、9割が巨大なトンネルですので、地下水脈をたいへん破壊するということで、相模川水系にも大いに影響があると、いろいろな方から聞いております。そして、トンネル工事は、やってみないと結果が出ないそうです。やってみた結果がどうなるかは、今までの山梨実験線でも、水枯れが相当出ていますので、もう実証されていると思うんですけれども、その辺がたいへん心配です。県庁にもちょっと質問しに行ったら、黒岩知事さんがリニア新幹線を推奨していらっしゃるということで、私たちはそれで動いていますと言われてしまって。

知事

リニアの話はまた別の機会にやりましょう。今日その話に入ると、あと5、6分しかない中で、とても収束できないので。聞いておきます。リニアの話はまた。

発言者9(相模原市緑区・女性)

水源を壊してしまう恐れがあるというところで、県の審議会の方々の意見をもう1回見直されてご検討いただきたいと思います。たいへん心配しております。

知事

はい、分かりました。

発言者10(大磯町・男性)

黒岩知事、先ほど鹿の害の話をされましたが、猟師さんの話を聞きましたら、鹿や猪などの獲ったものは、神奈川県では食肉として販売できないと。それで、その人は静岡県の業者に引き取ってもらっていると言うんですよね。これは本当かどうか確かめたわけではないですけども、食品衛生上の問題が主だと、今日の水源の話とは違うんですけども。実際やるにしても流通の問題、それから需給の問題がありますけども。条例でどのようになっているのか、そういうところをお聞かせいただけたらありがたいと思います。

知事

今、鹿が増えすぎてしまって、森を壊す非常に大きな害を生み出しているんですね。そこで管理捕獲をしなければいけない。そこで鹿肉が出るんですけれども、せっかくの鹿肉だったら食べられますからね。何とかそれを食べるということができないものかということで、ずっと検討してきました。やはりビジネスにするには、なかなか厳しいと。神奈川県の状況では、いつもたくさん鹿が獲れて、定期的にさばいて提供できるという流通のシステムができてこないと、なかなか難しい。何とかしてできないかということで、ずっとやってきた中で、民間の人で、俺がやるって言ってくれた人がいるんですね。採算性度外視で、伊勢原市の人ですよね。いわゆるジビエを自分でやり始めてくれた方がいらっしゃるので、これがどのように育ってくるかを注目しているところでありまして、鹿の肉を神奈川県の中で食してはいけないという決まりはありません。

発言者11(女性・松蔭大学学生)

松蔭大学から来ました。1つ質問がありまして、先ほど「森林塾」という林業を勉強する場所がありましたが、林業だけでは生計が立てづらいので、もう1つ何かプラスで取り組むということでした。森林塾に他のノウハウ、知識が勉強できる場があれば、林業に携われる人も多くなるのではないかなと思うんですけれども、そういったことは難しいのでしょうか。

知事

他の知識とはどういうことですか。

発言者11(女性・松蔭大学学生)

林業だけだと生計が立てられないということでしたら、他の知識がないと、林業に興味があっても、生活できないとなると不安要素が多くて。

知事

林業だけしかできないと思っている人はちょっと難しいですよね、現実問題としてはね。それにプラスアルファのことがある人は、そういう生活もできますよという話をさっきしたんですね。

発言者12(厚木市・男性)

レストラン栗の里と申しまして、厚木の山際から来ました。今日は「水を育む元気な森づくり」ということで、先ほどから大学生の方や委員の方が言っている通り、次世代にどうつなぐかというところがテーマ、ここのところの課題だなというのが、聞いていてよく分かりました。先ほど、松蔭大学の方が言っていましたけれども、僕自身、花と緑のプロデューサーという形で地元の中学校を率いて、花と緑のまちづくりを推進していますけれども、やはり楽しみですね。例えば荻野中学校という中学校がございまして、鳶尾山という山があるんですけども、そこに桜の苗を植樹する活動をやっていますが、やはり子どもたちは楽しみが無いと飽きてしまう、つまらなくなってしまうというのは、もちろんその通りだと思います。したがって、例えば、「水を育む元気な森づくり」というテーマで類似している活動は、たぶん皆さまなかなか知る機会がないのかなと思うんですよね。神奈川県内におそらく同様なジャンルで同じような取組みをしている方々がたくさんいらっしゃると思います。先ほどからスポットライトが当たらないという話もございましたし、やはり神奈川県、環境省という大きな枠の表彰制度だけではなくて、「水を育む元気な森づくり」という枠の表彰制度を作っていただいて、そこで表彰することで、楽しみとかではないんですけれども、その取組みを素晴らしいねとみんなで称えるような、何か表彰制度があったら良いのかな、というご提案です。

知事

いや、ありがとうございます。そういうのも一つのアイデアでしょうね。ひとつ検討してみたいと思いますね。

今日お話をしてみて、森や水という中で、いろいろな活動があって、課題もあるということですね。その課題を乗り越えなければいけないけれど、今いろいろな所でいろいろな現場でいろいろなことを分かっていらっしゃる皆さんの情報というものを、とにかくみんなで共有しながら、どうすればいいのかなということと向き合っていかなければいけないということだと思うんですよね。森に実際住んでもらって、自分で守っていくということを、みんながやることによって、本当の意味での森を守る、水を守るという形が出来上ってくるのかもしれないし、それが新たな楽しい生活のスタートになるのかもしれない。

やはり、そうやっていろんなところで頑張っていらっしゃる方に対して、いろんな光の当て方もあるだろうし、さまざまなことがあるなということを、今日は私も感じさせていただきました。

まだまだご発言いただけなかった方がたくさんいらっしゃると思いますが、十分にできなかったことは申し訳ないと思っています。たいへん具体的なご提案もたくさんいただきましたので、今日は県庁職員の担当者が聞いていますから、これをいろいろな形で参考にさせていただいて、次につなげていきたいと思います。

こういう会はいろいろな形でずっとやっておりますので、ぜひまたご参加いただきたいと思います。本日は最後までありがとうございました。

参加者からのご意見

参加者アンケートに記入していただいた皆様からのご意見を掲載しています。

このページに関するお問い合わせ先

企画調整部企画調整課 (厚木合同庁舎内)

電話 046-224-1111 内線2111から2119

このページの所管所属は 県央地域県政総合センターです。