ホーム > 健康・福祉・子育て > 未病改善・心身の健康 > 心と身体の悩み > かながわの依存症対策

更新日:2026年1月20日

ここから本文です。

かながわの依存症対策

依存症について、正しく知り、早期に適切な支援につながっていただくため、アニメーションによる動画や専門医による動画、依存度を確認できるスクリーニングテストや県内の相談機関等を掲載しています。是非、ご活用ください。

お知らせ

- eスポーツプレイヤーと考える「ゲーム行動症 未病改善プロジェクト」動画を配信しました。

- ギャンブル等依存症対策基本法が改正されました!!

- 動画「精神科医が15分で解説 ドラッグで逮捕されたらすべきこと」を配信しました。

- 令和7年度「ギャンブル等依存症問題啓発週間」がはじまります(5月14日~5月20日)

- 県の依存症対策に関する普及啓発特設ページを開設しました。

- 「ギャンブル等依存症対策普及啓発ポスター(オンラインギャンブル対策)」を制作しました。

かながわ依存症ポータルサイト

依存症の治療や支援に対応している県内の医療機関・自助グループや回復支援施設等の情報を検索できます。

また、依存症に関するセミナーやイベント等についても情報提供していますので、ご活用ください。

かながわ依存症ポータルサイトはこちら (別ウィンドウで開きます)

カテゴリー

依存症について知る

アルコールやギャンブル、薬物などを「やめよう」と思っても、気が付けばやり続けてしまう。

それは「依存症」という「病気」かも知れません。

依存症とは?

特定の行為や物質にのめり込みすぎることで、それがやめたくても、やめられなくなる状態になる「嗜癖」です。

「嗜癖」とは特定の物質の摂取や行動を繰り返すことで、自分の意思でそれらをコントロールし、ほどほどにするのが難しくなる結果、様々な生活上の困難が現れる脳の病気です。

依存症は大きく分けて、アルコールや薬物等、特定の物質を過剰摂取してしまう「物質依存」と、ギャンブル等やゲーム、インターネット等、特定の行為や過程に必要以上にのめり込んでしまう「行動嗜癖」の2つの種類があります。

どうして依存症になるの?

依存症に本人の性格や意思の強さは関係ありません。

「意思が弱い」や「だらしがない」などの理由でなると思われがちですが、依存症には「ドーパミン」という脳内にある物質が大きく関わっています。

ドーパミンはアルコールや薬物等の依存物質を摂取したり、ギャンブル等を行うことで放出されて、快感や多幸感を脳に与えますが、脳がこれを「報酬」と認識すると、その報酬を求める脳の回路が出来上がり、脳がより強い刺激を求めて、脳の思考や創造性を担う部位(前頭前野)の機能が低下し、自分の意思でコントロールができなくなり、やめたくてもやめられない状態になります。

依存症になりやすい人は?

依存症は誰もがなる可能性があります。

例えば、「学校や職場、家庭などとうまくなじめない」といった孤独感や「常にプレッシャーを感じて生きている」、「自分に自信が持てない」などの不安や焦りからアルコールや薬物、ギャンブルなどに頼るようになってしまい、そこから依存症が始まる場合があります。

また、脳が成長過程である年齢が低い方は依存状態に陥りやすいとされています。

依存症はなおるの?

依存症から回復することは可能です。

依存症は慢性疾患といわれていますが、治療を行い、周囲の方々の支援を受けながら依存の対象となった物質や行為をやめ続けることにより社会生活を送ることは可能です。もし回復途上で、やめ続けることに失敗したときは、そこからまたやめ続けることを再開することも大切です。

依存症になったらどうすればいいの?

まずはお近くの精神保健福祉センターや保健所などに相談をしてください。

依存症は、自分の意思や気持ちで解決しようとしても、なかなかうまくいきません。依存症の問題を自分一人で抱え込まず、周囲の方々の支援を得ることが大切です。

おすすめ動画等

依存症とは? |

|

|

|

|

その他の動画はこちら(別ウィンドウで開きます)

| 動画編 | 漫画編 |

依存症に気づく

依存症は「否認の病」とも言われ、自ら問題を認めず、自分が依存症であることを認められない傾向があります。

また、自分が依存症であることを認めても、依存症は本人の自覚の無さにより生じたものという誤った認識による、周囲からの非難を恐れる気持ちや、恥の気持ちから、依存症の方が問題を隠してしまい相談や治療につながらず、問題が悪化してしまう傾向があります。

こういったことを防ぐためにも、自分で依存の状態を知り、適切な支援につなげることが大切です。

関連動画 |

|

| 「ちょっとした息抜きのつもりが・・・」 | |

スクリーニングテスト

質問に回答していただき依存状態を計る手法です。

アルコール、ギャンブル、インターネット、ゲームのスクリーニングテストを公開していますので、ご自分が依存状態にあるか確認する方法としてご活用ください。

※独立行政法人国立病院機構久里浜医療センターのホームページに遷移します。

(4) ゲーム(IGTD-10) (別ウィンドウで開きます)

アルコールウォッチ(厚生労働省)

厚生労働省は、依存症の理解を深めるための普及啓発事業にて、純アルコール量とアルコール分解時間を把握するためのWebツールを令和6年11月にリリースしました。

本ツールでは、飲んだお酒の種類と量を選択することで、純アルコール量と分解時間を簡単に把握できます。飲酒や飲酒後の行動の判断にご活用ください。

回復する・相談する

依存症は、適切な治療とその後の支援によって、回復可能な病気です。

ご自身やご家族など、身近な方々に依存症が疑われる場合は、一人で悩まず、まずは、お近くの相談機関へご相談ください。

また「かながわ依存症ポータルサイト」では、県内の依存症に関する医療機関や自助グループ・回復支援施設等の情報を掲載していますので、ご活用ください。

関連動画 |

|

|

依存症である方向け |

依存症である方・そのご家族等向け |

|

依存症である方・そのご家族等向け |

|

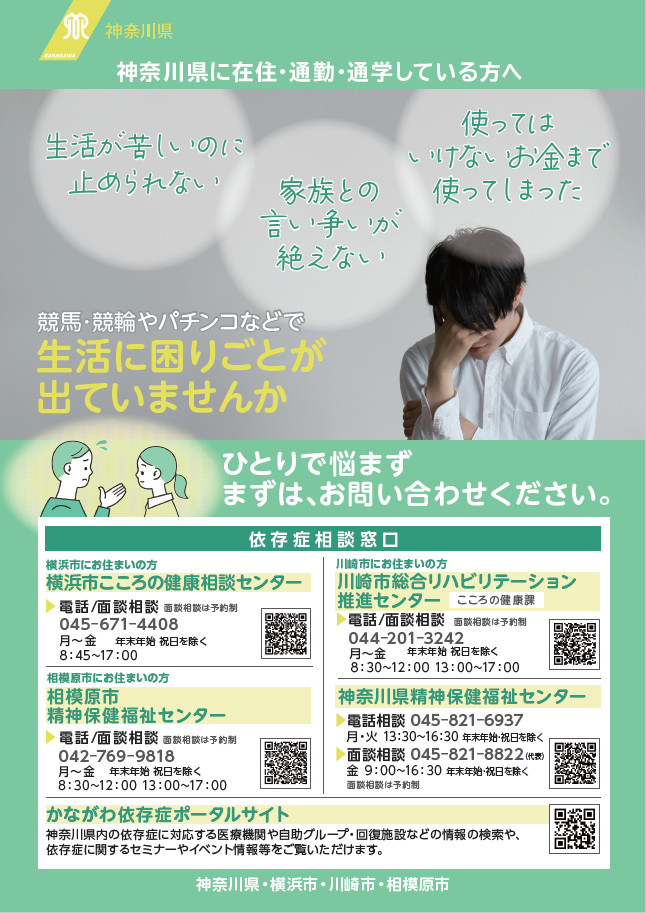

相談機関

神奈川県は依存症相談拠点機関として精神保健福祉センターを指定しており、専門員による依存症に関する電話相談窓口等を開設しています。また、県の保健福祉事務所や市保健所においても相談受付を実施しています。

(1)(依存症相談拠点機関)精神保健福祉センター

各依存症相談窓口の詳細はこちら(依存症相談窓口:PDF976KB)。

(2)保健福祉事務所・センター

政令市及び保健所設置市以外にお住まいの方は、次のページから相談窓口をご確認ください。

(3)市保健所等

政令市及び保健所設置市にお住まいの方は、以下の相談窓口にご連絡ください。

かながわ依存症ポータルサイト(その他の相談機関の検索)

依存症の本人及び家族などが必要な支援につなげることができるよう、令和元年度に「かながわ依存症ポータルサイト」を開設しました。

依存症の治療や支援に対応している県内の医療機関・自助グループや回復支援施設等の情報や、依存症に関するセミナーやイベントについて情報提供をしていますので、ご活用ください。

かながわ依存症ポータルサイトはこちら (別ウィンドウで開きます)

ご家族や周囲の方々へ

依存症は、一般的に「否認」の病気であり、本人の頑張りだけでは回復することが比較的難しいと言われています。そのため、ご家族の皆さまや周囲の方々のご支援・ご協力が大切になります。

また、依存症は、サポートする側のご家族などに負担がかかり、自らの過去や現在の行ないを責めたり、誰にも相談することができなかったり、悩みを抱え込んでしまうことがあります。

依存症の回復には、本人との向き合い方やサポートする側のご家族などのメンタルヘルス等も含め、正しい知識を身につけ生活することが大事です。まずは、お近くの相談機関とつながってみてください。

相談機関の多くが、ご家族だけで相談が可能です。

関連動画 |

|

|

依存症である方のご家族等向け |

依存症の支援者向け |

家族向けハンドブック

家族向け講座

県の取組

本県における、依存症対策の取組を紹介します。

依存症専門医療機関・治療拠点機関について

本県における、依存症の医療提供体制の整備を進めるため、依存症に関する治療を行っている専門医療機関(依存症専門医療機関)と、依存症専門医療機関の中から治療の拠点となる機関(依存症治療拠点機関)を選定しました。(詳しくは下記リンクをご参照ください。)

依存症専門医療機関・依存症治療拠点機関について(別ウィンドウで開きます)

依存症電話相談・依存症面接相談

精神保健福祉センターにおいて、専門員による依存症の電話または面接相談を実施しています。

相談日時などは精神保健福祉センターHP(別ウィンドウで開きます)をご参照ください。

普及啓発

本県では依存症に関する理解を深めるため、刊行物(リーフレット・ポスター等)や動画(アニメ・実写・専門医解説)を作成しています。

制作物の一覧は、以下の特設ページからご確認いただけます。

その他、法改正の情報などもお知らせしております。

議会の開催

アルコール依存症及びギャンブル等依存症の総合的かつ計画的な推進を図るため、協議会を開催しています。

依存症対策に関する計画の策定

依存症問題に対し、対策を計画的、総合的に推進していくため、平成30年度に「神奈川県アルコール健康障害対策推進計画」を策定し、令和2年度に「神奈川県ギャンブル等依存症対策推進計画」を策定しました。

ギャンブル等依存症問題啓発週間

ギャンブル等依存症対策基本法第10条において、国民の間に広くギャンブル等依存症問題に関する関心と理解を深めるため、毎年5月14日から20日を「ギャンブル等依存症問題啓発週間」として定めています。

アルコール関連問題啓発週間

アルコール健康障害対策基本法第10条において、国民の間に広くアルコール関連問題に関する関心と理解を深めるため、毎年11月10日から16日までを「アルコール関連問題啓発週間」として定めています。

関連リンク

神奈川県精神保健福祉センター

依存症対策全国センター

厚生労働省・内閣官房

厚生労働省及び内閣官房では依存症の普及啓発を進めるため、特設ページを開設し、イベントやSNSを活用し情報を発信をしています。また、イベントの詳細な情報や依存症を知るきっかけとなる漫画も配信しています。

このページに関するお問い合わせ先

このページの所管所属は健康医療局 保健医療部がん・疾病対策課です。