ホーム > 教育・文化・スポーツ > 社会教育・生涯学習・スポーツ > スポーツ振興 > スポーツ情報や動画を見る > 第44号(平成28年度/2016)

更新日:2025年5月3日

ここから本文です。

第44号(平成28年度/2016)

体育センターレポート。神奈川県立体育センター事業部が行った体育・スポーツに係る調査及び当センター長期研究員による体育・保健体育科教育研究抄録により構成されています。これらの研究は体育・スポーツの実践に寄与することを目的としています。

発刊のことば

神奈川県立体育センター所長 中園 雅勝

このたび「体育センターレポート第44号」を発刊する運びとなりました。

本号は、2016(平成28)年度に当センター事業部が行った体育・スポーツに係る調査及び当センター長期研究員による体育・保健体育科教育研究抄録により構成されています。これらの研究は体育・スポーツの実践に寄与することを目的としています。是非、研究成果を活用し、忌憚のない御意見をお寄せいただければと思います。研究報告書の全文につきましては、当センターのホームページに掲載しますので、併せて御活用いただければ幸いです。

さて、神奈川県では2019(平成31)年にはラグビーワールドカップの決勝戦、2020(平成32)年には東京2020オリンピック競技大会のセーリング競技、2021(平成33)年には全国健康福祉祭(ねんりんピック)などの開催が決まり、スポーツへの関心が年々高まりを見せております。こうした、県民のスポーツに対する機運が高まる中で、県全体で確実にスポーツの推進を図り、誰もが生涯にわたりスポーツを楽しめる地域社会を実現していくため、神奈川県スポーツ推進条例を制定するとともに、県が総合的かつ計画的な推進を図るための計画が策定されました。

当センターは、これらの条例や計画に基づき、学校体育及び保健体育・地域スポーツ振興の中核機関として、体育・スポーツの指導者等への研修支援、スポーツ医科学的な支援、総合型地域スポーツクラブ等の支援、スポーツ情報の提供等、県民のみなさんの心と体の健康つくりを目指した体育・スポーツの振興を更に推進してまいります。

最後に、本号掲載の研究を進めるにあたり、御協力を賜りました皆様に厚くお礼申し上げます。

目次

所員による研究

《研修指導班》

- ICTを活用した保健体育授業の充実に向けて

ータブレット端末を活用した主体的・対話的で深い学びを目指してー

《調査研究班》

長期研究員による研究

《小学校》 南足柄市立福沢小学校 柳沢 朋之

- 児童が進んで取り組むことができるマット運動の授業

ー「やってみたいと思う」から「できる」に向かう後転の動きづくりー

《中学校》 横須賀市立田浦中学校 才竹 健太郎

- シュートをする機会が増える球技:ゴール型ハンドボールの授業

ーシュートにつながるステップの段階的な学習を通してー

《高等学校》 神奈川県立向の岡工業高等学校 菅澤 悠

- 空いた場所をめぐる攻防ができる球技:ネット型バドミントンの授業

ーオーバーヘッドストロークの投動作プログラムによる学習を通してー

《特別支援学校》 神奈川県立湘南養護学校 松田 良太

- 仲間と共に活動できるゲームにつながる

球技:ターゲット型フライングディスクの授業

ー運動種目の特性に触れる授業のユニバーサルデザインを通してー

ICTを活用した保健体育授業の充実に向けて

ータブレット端末を活用した主体的・対話的で深い学びを目指してー

(3年継続研究の2年目)

研修指導班 織田俊 岸洋平 木村典子 木下貴行 桐原純子 金佳孝 大矢芳男 菊池武良

研究アドバイザー 国立大学法人東京学芸大学准教授 鈴木直樹

テーマ設定の理由

平成20年1月の中央教育審議会答申で「情報活用能力など社会の変化に対応するための子どもの力をはぐくむため、教育の情報化が必要である」と示され、現行学習指導要領において、情報教育及び教科指導におけるICT活用について充実が図られている。1)しかし、「平成26年度学校における教育の情報化の実態等に関する調査結果」2)では、教員が授業中にICTを活用して指導する能力において「わりにできる」「ややできる」と回答した割合が、本県の県立高等学校では62.5%と全国全校種の平均71.4%を下回っており、ICT活用の効果を十分に発揮できているとは言い難い。これらを踏まえ、当センターでは保健体育授業でタブレット端末を活用し、子供たち同士が教え合い学び合う協働的な学びを推進することにより、基礎的・基本的な知識・技能の習得、思考力・判断力・表現力等や主体的に学習に取り組む態度を育成したいと考えた。そこで、本研究では県立高等学校・中等教育学校教員に保健体育授業におけるICT機器の活用に係る意識調査と実態調査を実施し、現状と課題を把握することにより、タブレット端末を活用した主体的・対話的で深い学びを目指した保健体育授業について研究・提案することとして、本テーマを設定した。

研究目的

教員のICT機器の活用に係る意識調査と実態調査を通してタブレット端末の活用方法を研究し、主体的・対話的で深い学びを目指した保健体育授業を提案する。

研究方法

1 研究内容

タブレット端末を活用した学習活動において、活用事例の収集や理論研究、県立高等学校・中等教育学校保健体育科教員への意識調査と実態調査を通して現状と課題を把握する。そして、タブレット端末を活用して主体的・対話的で深い学びを目指した保健体育授業における学習指導と評価の計画を作成し、授業実践を通して検証し提案する。

2 研究期間

平成27年4月から平成30年3月(3年継続研究)

3 研究手順

(1)平成27年度

先行事例の収集及び理論研究

(2)平成28年度

ア 当センター実施の研修受講者への意識調査

イ 県立高等学校・中等教育学校及びICT利活用授業研究推進校での保健体育授業におけるICT活用の実態調査

ウ 研究アドバイザーより、活用事例等の情報収集

(3)平成29年度

ア タブレット端末を活用した学習指導と評価の計画を作成

イ 県立高等学校・中等教育学校での授業実践と検証

ウ 検証に基づいた保健体育授業の提案

理論研究

1 「主体的・対話的で深い学び」とは

中央教育審議会答申(平成28年12月)3)で「『主体的・対話的で深い学び』の具体的な在り方として、発達の段階や子供の学習課題等に応じた学びの充実が求められ、子供たちに情報技術を手段として活用できる力を育むためにも、学校において日常的にICTを活用できるような環境づくりが求められる」と示している。

2 体育におけるICTの利活用について4)

(1)教育でのICT利活用の意味

鈴木らは「対話を生むICT利活用を考え、主体的な学びが展開するように発達段階に応じた使用をすることが大切である」と述べている。

(2)体育でICTを利活用したい3つの場面

鈴木らは、体育でICTを利活用したい3つの場面を次のように示している。

| NO | 活用場面 | 内容 |

|---|---|---|

| 1 |

活動提示 場面 |

ICTを利活用して教師から学習者に直接的あるいは間接的に映像などを活用して情報提示をする。 |

| 2 |

問題解決 場面 |

ICTを活用して問題解決に取り組む。評価とセットで行われるが、即時的に活用されるものは問題解決場面として考える。 |

| 3 | 評価場面 | 価値判断を伴う情報収集プロセスである。 |

(3)高校におけるICT利活用

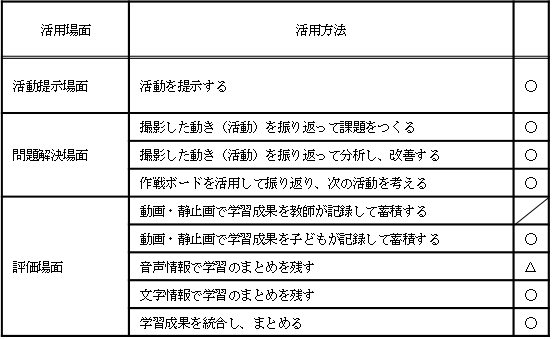

鈴木らは、高校におけるICT利活用について、活用場面と活用方法の例を次のように示している。

- 〇は利活用に適した段階、△は子どもの実態に応じて選択することを検討すべき段階

これらのことから、本研究では教科指導におけるICT活用をすすめることとし、教員への意識調査と実態調査において、鈴木らの「体育でICTを利活用したい3つの場面」に照らし合わせて、保健体育授業でのICTの活用場面と活用方法の傾向をつかむこととした。

3 タブレット端末について

(1)タブレット端末の配備

本県においては、平成27年3月にすべての県立高等学校、中東教育学校にタブレット端末が配備された。5)

(2)タブレット端末の特徴

神奈川県立総合教育センターはタブレット端末の特徴を次のように示している。6)(抜粋)

- 内臓カメラにより、写真や動画の撮影が可能である。

- 撮影データを画面で即座に確認し、利用することができる。

これらのことから、本研究では本県におけるタブレット端末が配備されたICT教育環境の整備に着目し、教員が保健体育授業においてタブレット端末の機能を活用した学習指導と評価の計画について研究をすすめることとする。

研究の対象

1 意識調査

(1)調査期間

平成28年5月から7月

(2)調査対象

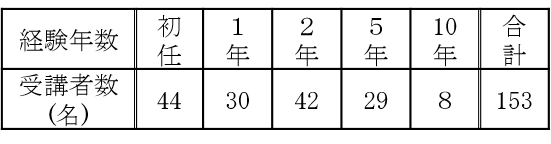

平成28年度教職経験に応じた研修講座高等学校(保健体育)の受講者153名

<受講者内訳>

(3)調査内容

調査対象(153名)への質問紙によるアンケート調査

<質問内容>

保健体育授業におけるタブレット端末の活用について

(1)実態 (2)効果 (3)課題

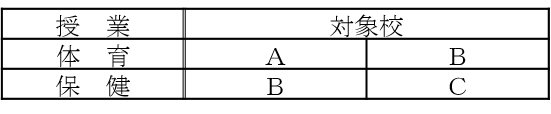

2 実態調査

(1)調査期間

平成28年11月から平成29年1月

(2)調査対象

県立高等学校2校(A校及びB校)及びICT利活用授業研究推進校1校(C校)

<調査内訳>

(3)調査内容

調査校(3校)における保健体育授業でのタブレット端末の活用場面と活用方法についての調査(授業観察及び教員への聴取)

【結果と考察】

1 意識調査

(1)実態について

ア 授業におけるタブレット端末の活用について

図1は「今までに保健体育授業において、タブレット端末を活用したことがありますか」の質問に対する回答割合を示したものである。「はい」が約31%(48人)、「いいえ」が約68%(104人)であった。(無回答1人)

図1「今までに保健体育授業において、タブレット端末を活用したことがありますか」への回答割合

この結果から「いいえ」という回答が全体の約7割であり、すべての県立高等学校・中等教育学校にタブレット端末が配備されてはいるものの、保健体育授業において十分に活用されていないことが考えられる。

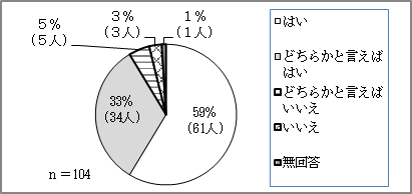

イ 今後、タブレット端末を活用してみたいかについて

図2はアの回答のうち、「いいえ」と回答した者(104人)を対象とし「今後、保健体育授業でタブレット端末を活用してみたいと思いますか」の質問に対する回答割合を示したものである。「はい」が約59%(61人)、「どちらかと言えばはい」が約33%(34人)、「どちらかといえばいいえ」が約5%(5人)、「いいえ」が約3%(3人)であった。(無回答1人)

図2「今後、保健体育授業でタブレット端末を利用してみたいと思いますか」への回答割合

この結果から「はい」「どちらかと言えばはい」の回答が約9割を占めており、教員の多くが今後タブレット端末を「活用してみたい」ことが考えられる。ICT環境の整備状況に合わせた具体的な活用方法を提案する必要があると考えられる。

ウ タブレット端末を活用した科目・領域について

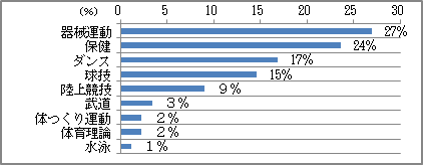

図3はアの回答のうち「はい」と回答した者(48人)を対象に、「保健体育科のどの科目・領域で活用しましたか(複数回答可)」の質問に対する回答割合を示したものである。上位については「器械運動」が27%、「保健」が24%、「ダンス」が17%、「球技」が15%であった。

図3「保健体育科のどの科目・領域で活用しましたか(複数回答可)」への回答割合

この結果から、タブレット端末を活用している科目・領域では「器械運動」が最も多く、次いで「保健」「ダンス」「球技」であった。

エ タブレット端末を活用した上位4つの科目・領域と活用場面・活用方法の分類について

(ア)科目・領域における具体的な活用方法について

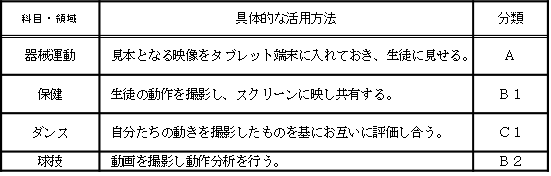

表1は図3の回答のうち上位4つの科目・領域における具体的な活用方法についての自由記述(抜粋)である。

表1 科目・領域における具体的な活用方法の事例(抜粋)

(イ)上位4つの科目・領域における活用場面と活用方法の分類について

表2は表1の具体的な活用方法の事例(合計47件)について、鈴木ら4)のICT利活用の3つの場面と活用方法に照らし合わせて分類したものである。活動提示場面における「活動や資料等を提示する(A)」が19件、問題解決場面における「撮影した動き(活動)を振り返って課題をつくる(B1)」が15件、「撮影した動き(活動)を振り返って分析し、改善する(B2)」が11件、「作戦ボードを活用して振り返り、次の活動を考える(B3)」が0件、評価場面における「動画・静止画で学習成果を子どもが記録して蓄積する(C1)」が2件、「音声情報で学習のまとめを残す(C2)」「文字情報で学習のまとめを残す(C3)」「学習成果を統合し、まとめる(C4)」が0件であった。

表2 上位4つの科目・領域における分類

この結果から、活動提示場面におけるAが最も多く、次いで問題解決場面におけるB1であり、評価場面における活用例が他の場面と比べ少なかったことより、評価場面における活用方法の充実を図る必要があると考えられる。また、すべての科目・領域で、タブレット端末で撮影したデータを利用していたことから、特徴であるカメラ機能を利用した授業を提案する必要があると考えられる。

(2)効果について

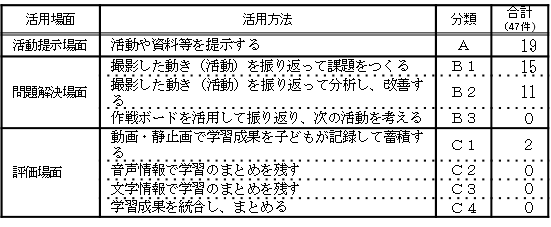

図4は「保健体育授業において、タブレット端末を活用することで期待できる効果は何だと思いますか(3項目まで回答可)」の質問に対する回答割合を示したものである。上位については「学習意欲の向上」が25%、「生徒同士が互いに教え合い学び合う協働学習の充実」が23%であった。

図4「保健体育授業において、タブレット端末を活用することで期待できる効果は何だと思いますか(3項目まで回答可)」への回答割合

この結果から「学習意欲の向上」は活動提示場面で「生徒同士が互いに教え合い学び合う協働学習の充実」は問題解決場面で効果的なタブレット端末の活用方法を研究・提案する必要があると考えられる。

(3)課題について

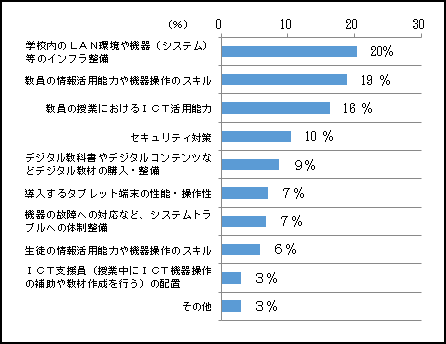

図5は「タブレット端末を保健体育授業で活用する上での課題は何だと思いますか(3項目まで回答可)」の質問に対する回答割合を示したものである。上位については「学校内のLAN環境や機器(システム)等のインフラ整備」が20%、「教員の情報活用能力や機器操作のスキル」が19%、「教員の授業におけるICT活用能力」が16%であった。

図5「タブレット端末を保健体育授業で活用する上での課題は何だと思いますか(3項目まで回答可)」への回答割合

この結果から「学校内のLAN環境や機器(システム)等のインフラ整備」については、今後の県の取組を注視していくこととする。「教員の情報活用能力や機器操作のスキル」については、ICT活用に関する教員研修後のスキルアップが十分に図られているとはいえないことが考えられる。「教員の授業におけるICT活用能力」については、教員が県立高等学校・中等教育学校に配備されたタブレット端末の機能について、ICT環境の整備状況に応じた学習活動中の具体的な活用方法を把握していないことが考えられ、教員のICT活用能力の向上と定着を図る必要があると考えられる。

2 実態調査

(1)体育授業でのタブレット端末の活用

ア A校における活用について

| 領域 | 球技:ネット型(テニス) |

|---|---|

| 対象・場所 | 第1学年・グラウンド |

| 授業時間 | 6時間目/8時間 65分授業 |

| 本時のねらい |

(ボールや用具の操作) ボールを相手側のコートのねらった場所に打ち返すこと。 |

| 学習活動 | 相手側のコートから投げられたボールをねらった場所に打ち返す。 |

| 活用場面 | 学習活動の様子を生徒同士で、カメラ機能で動画撮影し、その動画をもとに自分自身のラケット操作を確認する。 |

イ B校における活用について

| 領域 | 球技:ネット型(テニス) |

|---|---|

| 対象・場所 | 第1学年・グラウンド |

| 授業時間 | 6時間目/8時間 65分授業 |

| 本時のねらい |

(ボールや用具の操作) ボールを相手側のコートのねらった場所に打ち返すこと。 |

| 学習活動 | 相手側のコートから投げられたボールをねらった場所に打ち返す。 |

| 活用場面 | 学習活動の様子を生徒同士で、カメラ機能で動画撮影し、その動画をもとに自分自身のラケット操作を確認する。 |

ウ 体育授業での活用を通して

活動提示場面での活用が、動きのポイントを言葉や身振り手振りで相手に説明をすることに加えて、動画を見ながら実際の動きを振り返ることにつながり、技能の知識を深め、その向上を図ることにつながると考えられる。問題解決場面での活用が、動きと空間を含めて撮影された動画からゲームの様子を振り返ることにつながり、思考・判断を促すことにつながると考えられる。評価場面での活用は見られなかった。活用の仕方次第では生徒がタブレット端末の必要性を感じられず、運動時間の減少を招くこともあり、授業や単元の中でタブレット端末を活用するタイミングや時間を明確にしておくことが大切であると考えられる。

(2)保健授業でのタブレット端末の活用

ア B校における活用について

| 単元 | 現代社会と健康 イ 健康の保持増進と疾病の予防(エ)感染症とその予防 |

|---|---|

| 対象・場所 | 第1学年・多目的教室 |

| 授業時間 | 3時間目/3時間 50分授業 |

| 本時のねらい |

感染症の予防方法について考え、理解する。 |

| 学習活動 | グループウエアおよび発表する。 |

| 活用場面 | 感染症の予防方法に関するカラーの資料やグラフ、写真などのデータを提示する。 |

イ C校における活用について

| 単元 | 現代社会と健康 オ 応急手当(ウ)心肺蘇生法 |

|---|---|

| 対象・場所 | 第1学年・体育館(無線LAN可) |

| 授業時間 | 2時間目/2時間 50分授業 |

| 本時のねらい |

心肺蘇生法の実習を通して、その重要性を考え、理解する。 |

| 学習活動 | 心肺蘇生法の実習。 |

| 活用場面 | インターネットを用いて検索をする。また、各グループで心肺蘇生の実習の様子を動画撮影し、振り返りをする。 |

ウ 保健授業での活用を通して

活動提示場面での活用が、タブレット端末の画面上の資料を2本指で拡げて瞬時に一部を拡大したり、強調・焦点化したりするなど、自主的に学習活動に取り組んでいたことから、生徒の興味・関心を喚起し、発表での表現力を引き出していたと考えられる。問題解決場面での活用が、動画を通して自分自身や仲間の取り組み方を振り返ることで、学習内容の理解につながったと考えられる。評価場面での活用は見られなかった。その他に教員のインターネット環境に関する知識や理解も大切であることが考えられる。

【研究のまとめ】

本研究の調査により、タブレット端末を活用したことがない教員の多くが「今後活用してみたい」としていたことから、学校におけるICT環境の整備状況に合わせた具体的な活用方法を提案する必要性があることが考えられる。その一つとして、すべての科目・領域で撮影したデータを利用していたことから、タブレット端末の特徴であるカメラ機能を利用した活用方法を研究・提案する必要があると考えられる。また、比較的活用の多かった「器械運動」「保健」「ダンス」「球技」の科目・領域の活用事例をもとに、教員が活用しやすい方法を研究・提案する必要があると考えられる。タブレット端末の活用場面では、活動提示場面と問題解決場面で多く使われていることから、より具体的な活用方法を研究・提案し、評価場面では活用事例が少ないことから、具体的な活用方法の充実を図ることが必要であると考える。以上のことを踏まえて、保健体育授業において効果的にタブレット端末を活用するためには、ICTを利活用する3つの場面を学習指導と評価の計画の中にバランスよく組み込み、また、評価場面を意識して盛込むことが必要であると考える。

【引用・参考文献】

1)文部科学省(2010):教育の情報化に関する手引き

2)文部科学省(2015):学校における教育の情報化の実態等に関する調査結果(概要)

3)中央教育審議会(2016):幼稚園、小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校の学習指導要領等の改善及び必要な方策等について(答申)

4)鈴木直樹ら(2017):体育におけるICTの利活用ガイド

5)神奈川県高校教育企画課(2015):平成26年度IT活用教育用機器整備について

6)神奈川県立総合教育センター(2015):教育の情報化、講義・演習編、平成27年度初任者研修講座『授業力向上』テキスト

学校保健体育に関する児童生徒の意識調査

ー高校生の意識ー(3年継続研究の3年目)

調査研究班 飯塚ひとみ 金子博暢 倉茂伸治 肥後光真 鈴木秀夫

研究アドバイザー 横浜創英大学こども教育学部 教授 落合 優

【はじめに】

体育センターでは、学習指導要領の改訂に伴い、概ね10年ごとに児童生徒を対象に学校体育に関する意識調査を実施してきた。そこで、今回の学習指導要領(小学校)実施後3年が経過したことを契機に平成26年度から3年継続研究として1年次に小学校、2年次に中学校、3年次に高等学校を対象に学校保健体育に関する意識調査を行うこととした。

今年度は3年次であり、高校生の意識の現状を把握するとともに、過去の調査と比較することにより意識の変化を明らかにし、これからの保健体育指導の改善を図るための基礎資料を得ることとした。

【研究内容及び研究方法】

1 研究内容

生徒の学校保健体育に関する意識の調査・分析

2 研究方法

(1)調査期間 平成28年6月下旬から7月下旬

(2)調査方法 質問紙によるアンケート調査

(3)調査対象 県立高等学校全日制(10校)、県立高等学校定時制(3校)1校につき1・2・3又は4学年(年次)の生徒

(4)抽出校数と調査人数 全日制10校(1,158人)、定時制3校(63人)

(5)統計学的有意差検定

本調査におけるクロス集計の結果は、X2検定による検定を行った。有意差(1%、5%水準)が認められたものについては次のように示した。**…p<0.01(1%水準)、*…p<0.05(5%水準)有意差が認められなかったものについてはn.s.と示した。

【結果及び考察】

1 体育の授業について(概要)

(1)結果

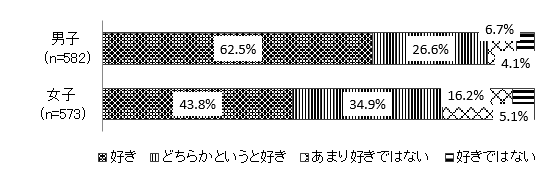

ア 体育の授業が好きな割合

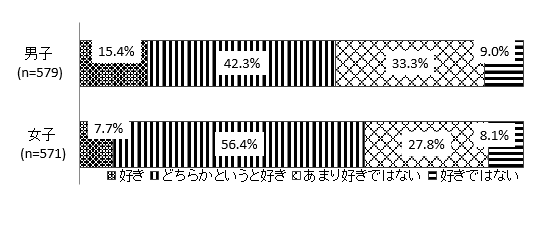

図1、図2は「体育の授業が好きですか」の質問について、男女別回答割合を示した。「好き」または「どちらかというと好き」と回答した生徒の割合は、全日制(図1)では男子89.1%、女子78.7%、定時制(図2)では男子97.3%、女子85.2%であった。(※以下、○○の授業が「好き」または「どちらかというと好き」と回答した生徒を【○○好き群】、「あまり好きでははい」または「好きではない」と回答した生徒を【○○好きではない群】とする。)

図1 「体育の授業が好きですか」の男女別回答割合(全日制)

図2 「体育の授業が好きですか」の男女別回答割合(定時制)

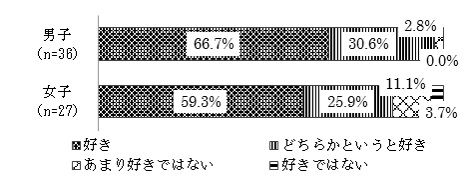

イ 平成27年度意識調査(中学生対象)と高校全日制における体育の授業が「好き」の割合

図3は平成27年度意識調査(中学生対象)のデータ1)と本調査のデータを併せた体育の授業が「好き」と回答した生徒を、男女別で学年間の比較をしたものである。女子においては中学校から高校にかけて、体育の授業が「好き」な生徒の割合は高くなっており、男女ともに、高校3年生の「好き」の回答割合が最も高かった。

図3 体育の授業が「好き」の学年別回答割合

ウ 体育の授業が好きな理由

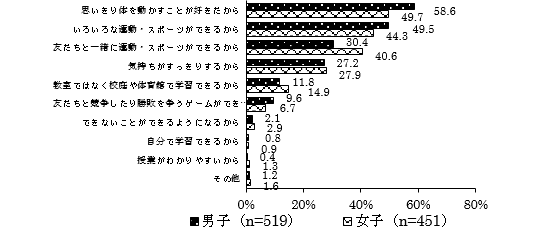

図4は全日制における【体育好き群】の体育の授業が好きな理由を示した。男女ともに「思いきり体を動かすことができるから」、「いろいろな運動・スポーツができるから」、「友だちと一緒に運動スポーツができるから」が上位を占めた。

図4 体育の授業が好きな理由(2つまで、全日制)

(2)考察

- 体育好きは増えている

このように、中学校1年生から高校3年生まで体育の授業が「好き」な生徒の回答割合は増加傾向にあり、男女ともに高校3年生が最も高かったことは、小学校から高等学校までの12年間を見通した指導内容の体系化が図られ2)、自分に合った運動やスポーツがみつけられ、楽しさや喜びを味わうことができるようになってきた結果と考えられる。また、高校では、それぞれの運動が有する特性や魅力に深く触れられるようになってきたからではないかと考えられる。

また、体育の授業が好きな理由より、生徒が日常で体を動かす機会が平等に確保されている体育の授業において「活動欲求が充足されること」の必要性が示唆され、運動量を確保することの重要性がうかがえた。女子については、「友だちと一緒に運動・スポーツができるから」の割合が男子より高く、好きな理由で最も高かったことから、互いに協力し参画して運動することが一段と楽しいと感じている傾向があると考えられる。

2 体育の授業について(高校における体育が好きな生徒の特徴)

(1)結果

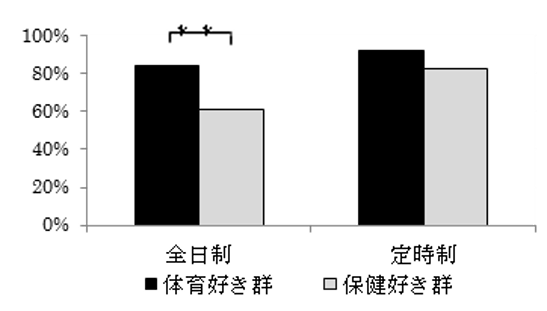

ア 昼休みに体を動かすことが好きな割合

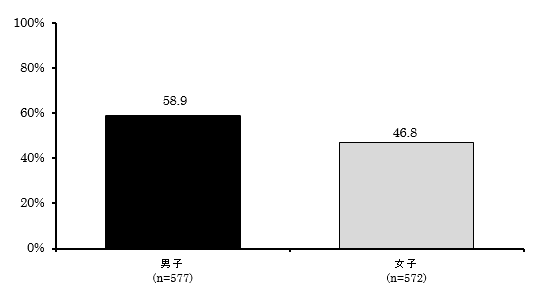

図5は全日制における「昼休みに体を動かすことは好きですか」の質問に対し、「好き」または「どちらかというと好き」と回答した生徒の割合を示した。男子58.9%、女子46.8%であった。

図5 「昼休みに体を動かすことは好きですか」に「好き」または「どちらかというと好き」と回答した割合(全日制)

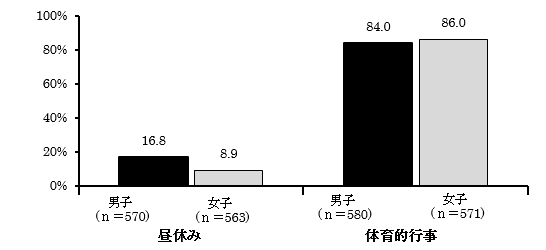

イ 昼休みに体を動かしている割合と体育的行事に積極的に参加している割合

図6は全日制における「昼休みに体を動かしていますか」と「体育的行事に積極的に参加していますか」の質問に対し、「いつもしている」または「だいたいしている」と回答した生徒の割合を示した。昼休みは男子16.8%、女子8.9%であり、体育的行事については男子84.0%、女子86.0%と男女ともに高かった。

図6 「昼休みに動かしていますか」及び「体育的行事に積極的に参加していますか」の「いつもしている」または「どちらかというとしている」と回答した割合(全日制)

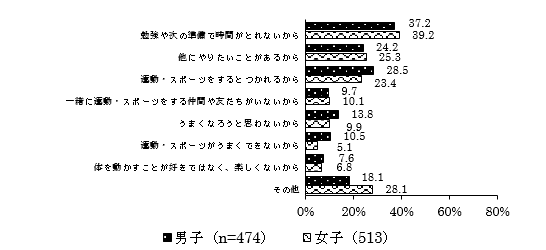

ウ 昼休みに体を動かさない理由

図7は全日制における「昼休みに体を動かしていますか」の質問で「あまりしていない」または「まったくしていない」と回答した生徒の昼休みに体を動かさない理由について、男女別回答割合を示した。男女ともに「勉強や次の準備で時間がとれないから」の割合が男女ともに最も高かった。

図7 「昼休みに体を動かさない理由」の男女別回答割合(2つまで、全日制)

(2)考察

授業以外での運動習慣を身に付けるきっかけに「四間(よんま)」が必要

これらの結果より、「昼休みに体を動かすことが好きですか」に対し、実際に体を動かしている生徒の割合は低く、体を動かすことが好きであることとの間に差がみられ、その理由としては、「時間がないから」などが挙げられた。また、スポーツ庁の報告書では、保健体育の授業が楽しいと感じている児童生徒の割合が高い学校の特徴の一つとして、「保健体育の授業以外での運動時間確保の取組が、全国平均と比べて高い」と報告している。3、4)。学校には、運動やスポーツを行うために必要な「時間・空間・仲間」の「三間(さんま)」4)があることから、生徒が学校にいる授業以外の時間、特に昼休み等において、運動ができる時間や空間を確保することは、仲間と運動する習慣を身につける契機となるのではないかと考えられた。さらに、「体育的行事へ積極的に参加していますか」については、「いつもしている」または「だいたいしている」の回答割合が高く、女子においても8割以上が参加していた。体育的行事や球技大会などの練習を昼休みに行うことは、より多くの生徒(仲間)が運動するきっかけとなることから、教職員と生徒が協働して学校の教育活動全体で推進し、「『三間』にプラスして学校の実態に合った「手間」をかけ、『四間』を保証していくこと」4)が、生徒の運動習慣を身に付けさせる上で大切であると考える。

3 保健の授業について

(1)結果

ア 保健の授業が好きな生徒の割合

図8、図9は「保健の授業が好きですか」の質問について、男女別回答割合を示した。「好き」または「どちらかというと好き」と回答した生徒の割合は、全日制(図8)では男子57.7%、女子64.1%、定時制(図9)では男子77.8%、女子88.9%であった。

図8 「保健の授業が好きですか」の男女別回答割合(全日制)

図9 「保健の授業が好きですか」の男女別回答割合(定時制)

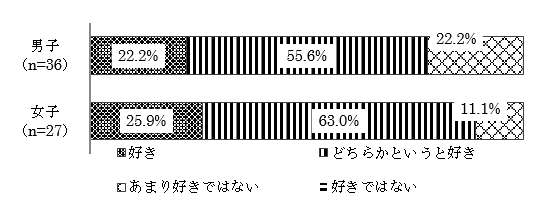

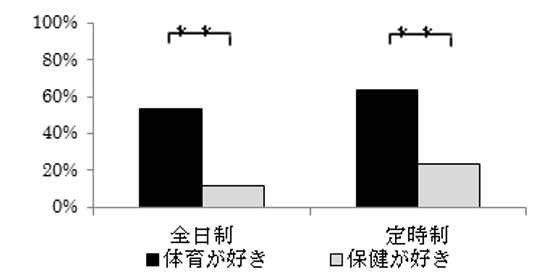

イ 体育が「好き」と保健が「好き」との比較及び【体育好き群】と【保健好き群】との比較

図10は「体育の授業が好きですか」と「保健の授業が好きですか」において「好き」と回答した割合を比較したものである。全日制、定時制ともに「保健が好き」は「体育が好き」に比べ有意に低値を示した。

図11は【体育好き群】と【保健好き群】との割合を比較したものである。全日制において【保健好き群】は【体育好き群】に比べ有意に低値を示した。

図10 全日制・定時制における「体育が好き」と「保健が好き」との比較

図11 全日制・定時制における【体育好き群】と【保健好き群】との比較

ウ 保健の授業が好きな理由

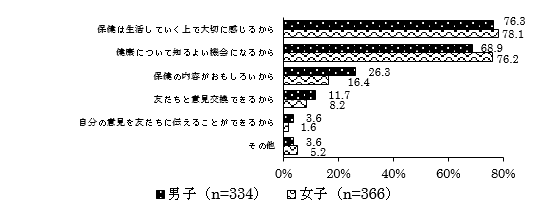

図12は全日制における【保健好き群】の保健の授業が好きな理由について、男女別の回答割合を示した。「保健は生活していく上で大切に感じるから」、「健康について知るよい機会になるから」が男女ともに割合が高く、その後に「保健の内容がおもしろいから」が続いた。

図12 保健の授業が好きな理由(2つまで、全日制)

エ 保健の授業が好きではない理由

図13は全日制における【保健好きではない群】の保健の授業が好きではない理由について、男女別回答割合を示した。男女ともに「保健の内容がつまらないから」が最も高く、その次に「健康について興味がないから」、「友達と意見交換するような授業ではないから」が続いた。

図13 保健の授業が好きではない理由(2つまで、全日制)

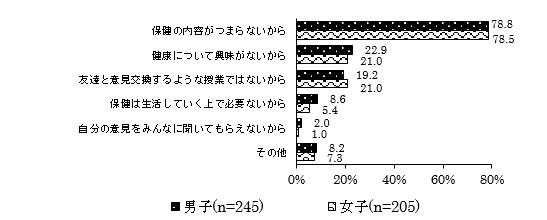

オ 「保健の授業が好き」と「体育の授業でどのように活動しているか」との関係

図14は全日制における「保健の授業が好きですか」の回答(4件法)毎に、「体育の授業でどのように活動しているか」を尋ねた7つの質問に「いつもしている」と回答した生徒の割合を比較したものである。

いずれの質問においても、保健が好きと回答した生徒ほど「いつもしている」の割合が高かった。

図14 「保健の授業が好きですか」の回答毎の体育の授業に係る各質問における

(2)考察

ア 保健好きが増えることは日常生活が豊かになることへと繋がる

保健の授業が「好き」または「どちらかというと好き」と回答した生徒は全日制で約6割、定時制で約8割と半数以上の割合を占める結果であった。しかしながら、「体育の授業が好きですか」と「保健の授業が好きですか」において「好き」と回答した割合を比較すると、全日制、定時制ともに「保健が好き」は「体育が好き」に比べ有意に低値を示した。保健の授業は人生の土台ともいえる「健康」について学ぶ時間であり、生徒も好きな理由として「保健は生活していく上で大切に感じる」と生きる上で必要な知識を学べる科目である認識を持っている。また、保健の授業が好きな生徒の特徴として、体育の授業も積極的に取り組んでいた。このように、「保健好き」が増えることは、知識と運動実践の2面から「健康」にアプローチすることができ、豊かなスポーツライフへと繋がると考えられる。

イ 保健の魅力を伝える授業が求められている

保健は価値ある科目であるにも関わらず、体育に比べ「好き」の割合が有意に低いのはなぜか。保健の授業が好きではない理由で最も多かったのは「保健の内容がつまらないから」であった。現代社会において健康・安全の問題は多様化し、心身における健康の保持増進が大きな課題となっている中で、保健で取り扱う内容は多岐に渡る。つまり、保健は教員にも現代社会の変化に素早く対応できる高い資質が求められるのである。そのため教材研究は奥が深く時間を要し、他の校務にも追われる学校の現状から、教科書の解説といった知識の伝達となってしまう場合があるとも考えられる。今回の調査における保健が好きではない理由においても「友達と意見交換するような授業ではないから」が3位に挙がってきている。また、今村5)は、「『覚えさせる(暗記させる)』から、『分からせる(理解させる)』」へ授業観の転換の必要があるとし、教授行為だけでなく、「学習者の五感をできるだけ刺激し(聴覚だけでは飽きてしまう)、学習者の頭脳の主体的参加も不可欠である」と述べている。つまり、教員は授業を展開していく中で、友達と話し合う場面や、五感(視る、嗅ぐ、触る等)に働きかけるような教材の準備、「なるほど」と思わせる発問を投げ掛けるなどをして、生徒の頭脳へ刺激を働きかけ、意欲をかきたてることも必要であると考える。体育好きは、過去の調査との比較からも増えてきていると考えられ、「体育教員」から、今後、保健の魅力について伝えることができる「保健体育教員」を改めて意識して取り組むことが必要であり、教員と生徒が「教えがい・学びがい」を感じ、結果、人生の土台となる「健康」の保持増進への取組に繋がるのではないだろうか。

ウ 他教科との連携による知識の横断的な繋がりから「健康」を考える

保健の内容で、体育の授業と関連がある内容として、「健康の保持増進と疾病の予防」における「応急手当」などが挙げられ、これらを運動場面に持つ体育授業の中で、起こりうる怪我への対応を考えさせるといったことは大切である。しかしながら、全ての内容において「体育」との関連を図ろうと即効的に求めるのではなく、卒業後、自らの健康の保持増進を考えた際に、保健で学んだ知識が判断材料となって運動を実践したり、安全へ配慮したりするなど、将来的な意味を含めて「保健」と「体育」を関連させることができるようにすることが大切と考える。そのためにも、保健の内容について理解を深めることができるよう上述した保健の魅力を伝える授業を意識することが必要である。また、保健の授業では、人体に関する知識、発育発達や食育、環境問題、環境衛生など他教科でも扱う内容が盛り込まれている。カリキュラム・マネジメントの視点を持ち、各教科内の保健に係る内容を組織的に配列することにより、知識の活用を図ることが必要であると考える。

【引用・参考文献】

1)神奈川県立体育センター(2015):学校体育に関する児童生徒の意識調査ー中学生の意識ー、神奈川県立体育センター研究報告書

2)文部科学省(2009):保健体育編・体育編、高等学校学習指導要領解説

3)スポーツ庁(2015):平成27年度全国体力・運動能力、運動習慣等調査報告書

4)スポーツ庁(2016):平成28年度全国体力・運動能力、運動習慣等調査報告書

5)今村修(2016):第1回研究大会基調講演資料、日本保健科教育学会

県内パラアスリートの栄養サポートに関する実践的研究

調査研究班 肥後光真 金子博暢 倉茂伸治 飯塚ひとみ 鈴木秀夫

【はじめに】

神奈川からオリンピック・パラリンピックを盛り上げていく取り組みを示した「オリンピック・パラリンピックのための神奈川ビジョン2020」1)の中でスポーツ振興が挙げられている。その取組の柱である「スポーツ選手の育成」に向け「県内の大学や関係団体等とも連携しながら県内競技者等の活動を支援します。」と示されている。

「第2回パラリンピック選手の競技環境-その意識と実態調査-」2)によると、2010年バンクーバー大会に出場した選手、2012年ロンドン大会に出場予定の選手を対象にした「競技を行う上で必要な情報は何か(複数回答可)」という質問に関して「栄養に関すること」と回答した選手が全体の35.3%で最も高率であった。また「第3回パラリンピック選手の競技環境-その意識と実態調査-」3)によると、2014年ソチ大会に出場した選手のコーチ・スタッフ、2016年リオデジャネイロ大会に出場予定選手のコーチ・スタッフを対象にした「競技活動を支援する上で、支障に感じることはなにか(複数回答可)」という質問に関して「パラリンピック選手の運動能力やトレーニング手法に関する情報が少ない」が全体の26.6%、「栄養指導・栄養面に関する情報収集が少ない」が全体の9.4%の回答があった。

このことから、パラアスリートの競技力向上において、栄養サポートをはじめとする医科学サポートの取組は十分とはいえず今後の推進が推進が重要であると考える。

そこで本研究では、2020年の東京オリンピック・パラリンピックを見据え、県内の大学等との連携による「神奈川ゆかりのパラアスリート」に対して継続的に栄養等をサポートすることにより、競技力向上を目指す本県のパラアスリートを支援し、パラアスリートへの有効なサポートの在り方について検討することとした。

【研究の方法】

1 研究期間

平成27年4月1日から平成30年3月31日(平成28年度は3年継続研究の2年目)

2 対象選手(2名)

2020年東京パラリンピックを目指す「神奈川ゆかりのパラアスリート」

(1)ウィルチェアーラグビー日本代表 山口 貴久(以下、「対象選手A」という。)

(2)車いすテニス女性選手(ITF国際ランキング保持者。以下、「対象選手B」という。)

3 連携大学

栄養学部や体育学部を有する県内大学及びそれに準ずる専門学校等

4 スタッフ

(1)公認スポーツ栄養士

保健福祉大学 教授 鈴木志保子 氏

相模女子大学 准教授 柳沢香絵 氏

(2)体力測定者担当者

桐蔭横浜大学大学院 教授 桜井智野風 氏

(3)アスレティックトレーナー

神奈川衛生学園専門学校、日本ウィルチェアーラグビー連盟 強化部員 岩倉 瞳 氏

東海医療学園臨床センター 主任 前田茂光 氏

【研究の概要】

1 目標設定について

本研究に際しては「オリンピック・パラリンピックのための神奈川ビジョン2020」に基づき、パラアスリートにおける健康の保持増進と競技力向上に向けた有効なサポートへの取組方法について県内大学に所属する公認スポーツ栄養士(以下、栄養士という。)から情報を収集したところ、これまでパラアスリートに着目した研究事例が少ないことが明らかになった。そこでパラアスリートへの栄養や食事に関する指導や体力測定を実施して、栄養サポートのあり方を構築することを本研究の目標とした。

2 栄養サポートとスポーツ栄養マネジメントの概念について

栄養士の鈴木教授は、栄養サポートについて「とくに、選手に対してスポーツ栄養マネジメントを実施すること」4)であると述べている。また、スポーツ栄養マネジメントとは「運動やスポーツによって身体活動量の多い人に対し、スポーツ栄養学を活用し、栄養補給や食生活など食にかかわるすべてについてマネジメントすること」4)であり、スポーツ栄養とは「運動やスポーツを行うために必要な物質をその身体活動の状況に応じてタイミングや量を考えて摂取し、これを体内で利用すること」4)とし、スポーツ栄養学とは「運動やスポーツによって身体活動量の多い人に対して必要な栄養学的理論・知識・スキルを体系化したもの」4)としている。

これらのことから、本研究における栄養サポートとは対象選手A、Bに対して、スポーツ栄養マネジメントを実施することとした。(以下、「栄養サポート」という。)

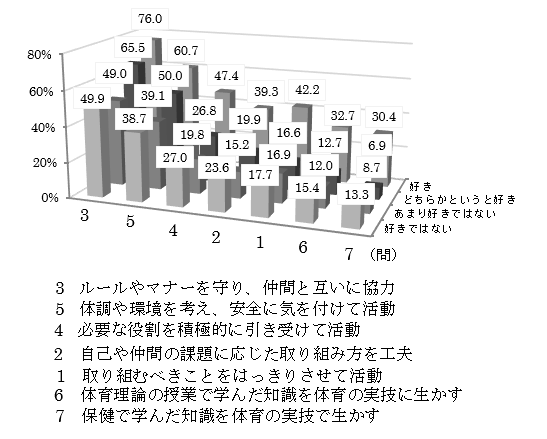

3 栄養サポートについて

栄養サポートの流れは、次のとおりとなる。(図1)

図1 本研究の栄養サポート

(1)対象選手の選定

パラアスリートは、選手一人一人の障害の種類や程度が多岐にわたり、健康課題も様々である。選定の条件は、障害種別を限定し、競技の特性を個人種目と団体種目とするとし、きめ細かい指導を行うことができるようにした。これらの条件から「神奈川ゆかりのパラアスリート」の中から、団体種目対象選手A(ウィルチェアーラグビー)と個人種目対象選手B(車いすテニス)を対象選手とした。

(2)対象選手の現状把握と栄養サポートの目標設定

対象選手の競技の目標を確認し、栄養面、体力面、体組成面などの現状を把握し、これを基に栄養サポートの目標を設定した。

(3)栄養サポート計画

栄養サポートの目標にむけて栄養士による「食事調査」と、これに基づく「栄養や食事に関する指導」、体力測定担当者による「体力測定」に基づく健康やトレーニングに関するアドバイス、アスレティックトレーナー(以下、「トレーナー」という。)による「トレーニングの指導」とした。

(4)栄養サポートの実施

ア 食事調査

栄養士により、対象選手の食事や栄養摂取の状況について、食事調査を実施し、また食事の写真により分析及び評価した。

イ 栄養や食事に関する指導

栄養士により、食事調査の結果に基づき日常の食事と競技に必要な栄養摂取の方法について指導した。

ウ 体力測定

体力測定担当者により、競技力向上を目的とした体力測定を実施することとした。選手のもつ障害や程度を踏まえて測定項目を決め、競技力向上のトレーニングに生かせる内容とした。

エ トレーニングの指導

トレーナーにより、食事調査と体力測定の結果及び対象選手のコンディションを考慮して、筋力トレーニングや栄養と水分補給について指導した。

(5)対象選手の意識調査

対象選手に身体的・心理的意識の変化を調査した。

(6)トレーナーによる観察・記録調査

トレーナーが観察・記録した内容について調査した。

(7)栄養サポート目標の達成状況の確認と次年度の目標

栄養サポート目標の達成状況を確認した。また、平成29年度の栄養サポートに関する課題の抽出をした。

【実践報告】

1 対象選手A(ウィルチェアーラグビー)

(1)現状把握と栄養サポートの目標設定

<現状把握>

- 貧血状態が続き、体調が悪い。

- 低血糖を非常に起こしやすく、試合や練習中パフォーマンスが下がってしまう。

- 競技力向上のため、体重増加に取り組みたい。

<競技の目標>

「リオデジャネイロパラリンピックメダル獲得」

<栄養サポートの目標>

ア 貧血の改善

イ 血糖値のコントロール

ウ 体重の増加

(2)栄養サポート計画

栄養士が対象選手Aの食生活を尊重しながら、日常の食生活で心掛けることを確認し、練習や試合の前後などに必要な栄養素とその摂取するタイミングについて、トレーナーによる筋力トレーニング指導とともに計画し実践した。

(3)栄養サポートの実践及びその成果

ア 貧血の改善

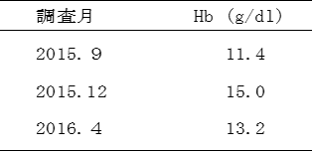

栄養サポート開始時の2015年9月対象選手Aは、顔色が悪く、体調が悪い状態が続いていた。血液検査では、ヘモグロビン数値が基準範囲を下回り異常値となっていた。(表1)

表1 ヘモグロビン数値の変化

※男性ヘモグロビン基準値 異常値11.9以下及び18.0以上

栄養サポートによる栄養指導により、必要な栄養素を摂取するようになり栄養状態が改善した。また、食事や補食摂取のタイミングについても改善を図った。さらに鉄剤とビタミンサプリメントを使用することで、徐々に血液中のヘモグロビンが増えて貧血は3ヶ月で改善された。これにより、競技パフォーマンスの向上の一助となったと考えられる。

イ 血糖値のコントロール

栄養サポートにより試合前の栄養と水分補給の方法及びタイミングについて指導し、競技中に水分と合わせてパラチノース(糖質甘味料)を補給することにより、糖がゆっくりと体内に吸収することができるようにした。これにより競技中に低血糖症状が現れることなく、血糖値をコントロールすることができるようになった。低血糖が改善されたことから、全身持久力や競技力が向上したのではないかと考えられる。

ウ 体重の増加

栄養サポートによる栄養指導により、必要な栄養素を摂取し、体調が改善したことにより2ヶ月で体重が3kg増えた。また、筋力トレーニングにより腕が太くなり、体重がさらに約3kg増えた。2016年2月時点では、2015年9月に比べ約6kg体重が増えたが、2から3kgの筋肉量が増えたのではないかと鈴木教授は推測している。体重が増加し腕が太くなったことにより筋持久力が高まったと考えられ、競技中に疲労によるパフォーマンスの低下がなくなったと対象選手Aとトレーナーは実感している。

(4)意識調査(対象選手のAの意識変化)

- 栄養サポートに取り組んだ結果、3ヶ月で体調を改善することができた。

- 自分自身に合った栄養の理論を構築できた。

- 正しい知識が身に付き、自分で適切に対策が立てられるようになり、自信がついた。

(5)トレーナーによる観察・記録の調査

- コンディショニングが良くなったことで、競技力が向上した。

- 全身持久力・筋持久力が向上して、長時間に及ぶ練習や試合にも取り組めるようになった。

- 健康になった。

2 対象選手B(車いすテニス)

(1)対象選手の現状把握と栄養サポートの目標設定

<現状把握>

- 練習や試合後の疲労感がある。

- 練習や試合の前、練習中や試合中に摂る補食(以下、「補食」という。)や試合や練習の終了後に摂る疲労回復のための補食(以下、「リカバリー」という。)に必要な栄養について知りたい。

- 筋肉系の怪我が比較的多い。

<競技の目的>

「リオデジャネイロパラリンピック出場」へ向けITF国際ランキングポイント獲得のため、国内外の大会出場に向けた遠征等における栄養補給に関する指導と情報提供

<栄養サポートにおける目標>

ア 補食とリカバリーの内容及びタイミングの把握

イ たんぱく質の摂取量

ウ 脂質の摂取量

エ 遠征先で必要な食事に関する情報提供

(2)栄養サポート計画

栄養士が、対象選手Bの日常における基本的な食事内容を確認し、練習や試合前後などに必要な栄養素とその摂取するタイミング、遠征先で必要な食事に関する情報提供について計画をした。また、体力測定担当者による測定結果からトレーナーの筋力トレーニングの指導とともに実施した。

(3)栄養サポートの実践及びその成果

ア 補食とリカバリーの内容及びタイミングの把握

補食の内容として、試合時間が長くなった場合は、糖質や油分などを摂取しエネルギー量を確保し、リカバリーのタイミングとして競技終了後の早い時間にたんぱく質を摂取することが指導された。これらにより、練習中や試合中の疲労回復につながり競技パフォーマンスの向上の一助となった。

イ たんぱく質の摂取量

特にトレーニングや試合後、すぐにリカバリーによる栄養補給が不足していることから、たんぱく質不足により筋力の回復が遅く、これが筋肉系の怪我を引き起こしていると考えられた。これらのことから、練習や試合中の補食やトレーニング後すぐにリカバリーとしてたんぱく質を意識して摂取するよう指導した。これにより、練習や試合後の疲労回復の速度が上がったことが考えられ、対象選手Bの実感やトレーナーの観察からみて筋肉系の怪我が減ったのではないかと考えられる。

ウ 脂質の摂取量

普段の食生活において、便通をスムーズにする役割をもつ脂質の摂取量を増やすよう指導した。脂質が含まれる肉類、魚介類、油脂類を意識して摂取するようになり便通の助けになったと対象選手Bは感じている。

エ 遠征先で必要な食事に関する情報提供

栄養士により事前に遠征先の情報を得て、日本から持ち込む食品を決めて準備するよう指導した。遠征先から写真やメール等により食事の相談を受け、摂取した栄養素の過不足について確認し指導した。また、試合前には開始時間を考えて栄養を摂ること、試合中の補食の準備をすることについても指導した。これらにより、試合時間が長時間に渡ってもエネルギー不足等を感じることなくプレーに集中することができた。

オ 体力測定

日本パラリンピック委員会へ、強化選手として提出が義務とされる項目と体組成測定(BOD POD)、上腕筋力測定(バイオデックス)、最大酸素摂取量(ハンドエルゴメーター)、上腕筋肉量、脂肪量測定(超音波測定)を実施した。

(4)意識調査(対象選手Bの意識変化)

- 食事内容と補食の改善が図られ、安心感が生まれ精神面に大きく影響した。

- 補食とリカバリーについては、疲労回復に効果があり競技力向上にも大きく影響した。

- 栄養に対する意識が高くなり、主体的に食事内容を工夫することができるようになった。

(5)トレーナーによる観察・記録の調査

- 疲労が原因でおきる外傷や筋肉及び関節の傷害が多い選手であるという印象であった。

- 怪我、傷害が減った。特に、筋の傷害が減った様に感じる。

- 疲労感及び回復に要する期間が確実に減った。

【結果と考察】

1 栄養サポートによる成果

(1)体調の改善と精神的安定による競技力の向上

ア 体調の改善

栄養士が中心となって指導をし、対象選手A、Bが適切に実践したことにより、体調が改善した。これにより練習や試合で、自分を追い込むことができるようになるとともに集中して取り組めるようになった。栄養サポートによる効果が体調に表れ、パフォーマンスが向上し競技力向上につながったと考える。

イ 精神的安定

栄養指導を継続したことにより選手自身に正しい知識が身に付き、身体の調子や競技等の状況に応じた食事ができるようになった。栄養に関する知識を身につけ、実践できることが自信となり精神的安定につながったと考える。

(2)スポーツ栄養への意識の高まり

食事調査後に対象選手A、Bの食事の摂取の方法が改善し食事に対する意識調査の変化から、対象選手A、Bはスポーツ栄養が身体に与える影響を十分に理解したと考える。栄養サポートの実践が、競技力向上につながるという意識が高まったと考える。

(3)選手自身による健康の保持増進

パラアスリートは、競技中に障害によって様々な症状が現れることから選手自身が、健康保持の方法を知ることは重要と考える。栄養サポートにより対象選手A、Bは主体的に食事内容を工夫することで、体調を改善することができた。健康の保持増進が、競技力の向上にもつながるといえ、健康的な身体を維持することが大切と考える。

2 栄養サポートの重要性

栄養士、体力測定担当者、トレーナーが一体となり専門的な意見を出し合い、対象選手A、Bをサポートすることにより、対象選手A、Bが自らの健康を管理し健康の保持増進及び競技力の向上を図ることができた。このことから、パラアスリートの栄養サポートはパラアスリートの競技力向上にとって重要であると考える。

3 栄養サポートによる競技力向上について

リオデジャネイロパラリンピック結果

(1)対象選手A

ウィルチェアラグビー銅メダル獲得

(2)対象選手B

車いすテニスダブルス4位入賞

【まとめ】

本研究を通して、これまでパラアスリートの研究事例が少なく、パラアスリートの栄養やトレーニングについて指導者も選手も試行錯誤している現状がわかった。本研究で取り組んだ栄養サポートがパラアスリートの競技力向上やパラアスリートの支援の参考となることを願っている。パラアスリートを通してパラスポーツの魅力が多くの人に伝わり、人々の運動意欲を高め、障害のある人もない人も共にスポーツを親しめる健康づくりと環境づくりにつながって欲しいと考える。平成29年度は、パラアスリートの体力測定方法の確立やトレーニングモデルの確立に向けて取り組んでいきたい。

【謝辞】

本研究に際し、栄養サポートを御指導いただきました保健福祉大学保健福祉学部栄養学科鈴木志保子教授、相模女子大学栄養科学部健康栄養学科柳沢香絵准教授、また体力測定を御指導いただきました桐蔭横浜大学大学院スポーツ科学研究科桜井智乃風教授に心より感謝申し上げます。また、本研究に御協力いただいた対象選手の皆様、アドバイスやサポートをしていただきました日本ウィルチェアラグビー連盟強化部員岩倉瞳トレーナー、東海医療学園専門学校臨床センター主任前田茂光トレーナーにも心より感謝申し上げます。

【引用・参考文献】

1)神奈川県(2014):オリンピック・パラリンピックのための神奈川ビジョン2020:9

2)社団法人日本パラリンピアンズ協会(2012):第2回パラリンピック選手の競技環境-その意識と実態調査-:27

3)社団法人日本パラリンピアンズ協会(2016):第3回パラリンピック選手の競技環境-その意識と実態調査-:65

4)鈴木志保子(2012):スポーツ栄養マネジメントの構築.栄養学雑誌.70(5):275-282.

児童が進んで取り組むことができるマット運動の授業

―「やってみたいと思う」から「できる」に向かう後転の動きづくり―

南足柄市立福沢小学校 柳沢朋之

【はじめに】

小学校教育における体育科の目標に「生涯にわたって運動に親しむ資質や能力を育てる」ことが示されている。1)

この運動に親しむ資質や能力は「運動への関心や自ら運動する意欲、仲間と仲よく運動をすること、各種の運動の楽しさや喜びを味わえるよう自ら考えたり工夫したりする力、運動の技能などを指している」とある。

「知識」については小学校の内容に盛り込まれていないが、中学校学習指導要領解説保健体育編2)及び高等学校学習指導要領解説保健体育編・体育編3)では、形式知とともに暗黙知が挙げられ、「勘や直感、経験に基づく知識など」として、「意欲、思考力、運動の技能などの源となるものである」と示している。

南足柄市立福沢小学校第4学年の児童を対象に、第3学年時のマット運動についてのアンケート調査をしたところ「楽しくなかった」と13%が回答し、その理由では「できなかった技が努力してもできるようにならなかったから」が56%と最も高かった。児童にとって技が「できない」ことは「楽しくない」に影響することが考えられる。

自身の指導を振り返ると「できないこと」を「できる」ようにするために、反復練習を中心に指導することが多く、児童ができるためのコツを見つける場の工夫などが難しく、「できない」児童の悩みに寄り添えていなかった。

ポランニー4)は言葉や文字では上手く表現しきれていない知である暗黙知について「私たちは言葉にできるより、多くのことを知ることができる」とし、このことについて、柴田5)は、「身体化された知として身体知とも表現されるコツやカンの世界を明らかにするもので、運動の指導には必須の概念である」と述べている。

金子6)は運動の指導法について「(前略)学習者の内面(悩み)に共感することにある」ことから始めるとし、次に「その悩みの状態(段階)を、動きの形成位相のどの段階にあるのかを、動感促発(教える)身体知により分析し処方する」ことにより、学習者自らの内面にある動きの感覚を発生させ、運動に向かわせるとしている。三木7)は動きの形成位相の段階について「『できる』までの学習状態(動きを覚えるためのプロセス)」とし、「『やってみたいと思う』『わかるような気がする』『できそうな気がする』『できる』『思うようにできる』」の5位相(5つの学習状況)で示している。

本研究では、児童の学習状態にもとづいた指導法に着目し、小学校第4学年の器械運動:マット運動(後転)の授業において、児童のつまずきや思い悩みに即した学習活動の段階を構築し、児童が進んで取り組む授業づくりを目指すこととした。

【内容及び方法】

1 研究の仮説

小学校第4学年の器械運動:マット運動(後転)の授業において、児童の学習状態に即した学習活動(動きづくり)を構築することによって、つまずき、思い悩んでいた児童が「やってみたいと思う」「わかるような気がする」「できそうな気がする」と手応えを感じながら活動するようになり、進んで取り組むことができるようになるだろう。

2 研究の内容

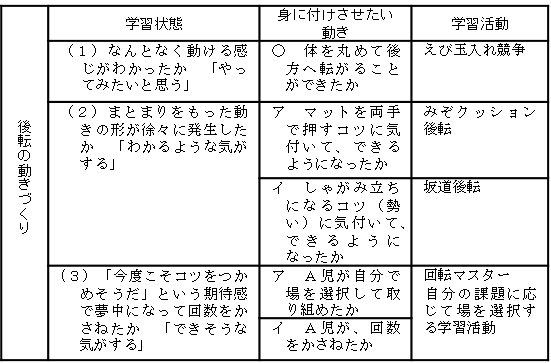

本研究では、後転の動きづくりに向けて金子・三木の5つの学習状態のうち「やってみたいと思う」「わかるような気がする」「できそうな気がする」の3つの学習状態に後転に必要な動きづくりの観点をもたせ、学習活動を展開することとした。

表1 研究の内容(後転の動きづくり)

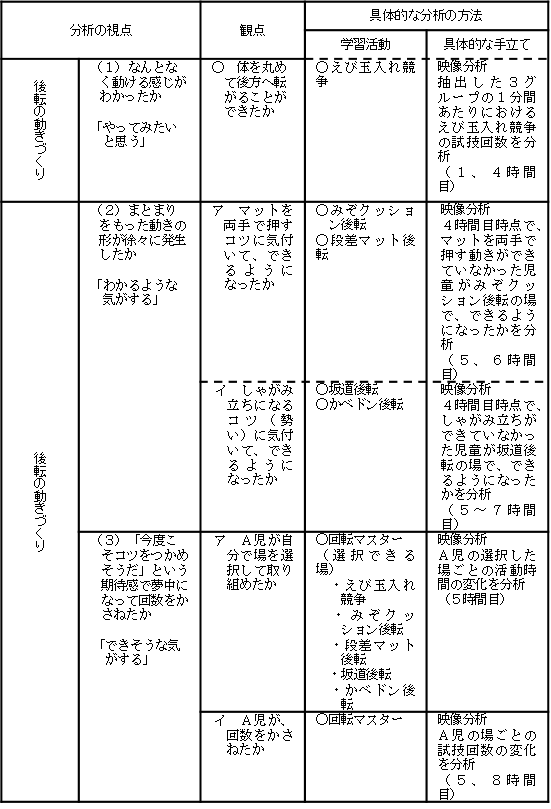

3 分析の視点・観点と具体的な分析の方法

表2 分析の視点・観点と具体的な分析の方法

4 検証授業

(1)期日 平成28年10月19日(水曜日)から11月9日(水曜日)

(2)場所 南足柄市立福沢小学校体育館

(3)対象 第4学年1クラス(35名)

(4)単元名 器械運動(マット運動)

(5)学習内容

ア しゃがんだ姿勢から体を丸めて後方へ回転し、両手で押してしゃがみ立ちになること

イ 体を振り下ろし両手を着くとともに脚を振り上げ両足を壁にもたせかけ逆さ姿勢になること

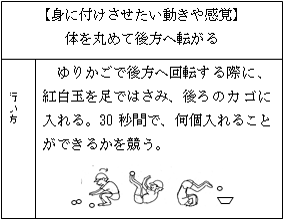

(6)学習活動と身に付けさせたい動きや感覚、行い方

ア 「えび玉入れ競争」

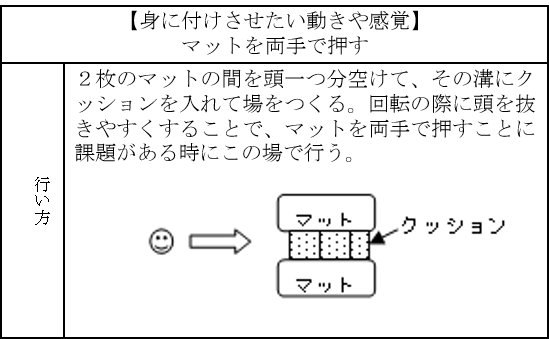

イ 「みぞクッション後転」

ウ 「段差マット後転」

エ 「坂道後転」

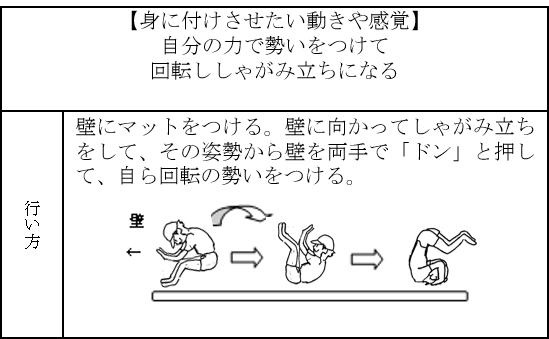

オ 「かべドン後転」

【結果と考察】

ここでは、学習活動を通して、後転の動きを身に付けることができたかについて検証する。映像から身に付いた動きを分析、検証することにより、ねらいとした学習状態となったかについて考察した。

1 結果

(1)なんとなく動ける感じがわかったか(やってみたいと思う):学習活動「えび玉入れ競争」体を丸めて後方へ転がることができたか。

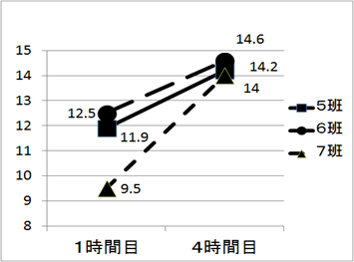

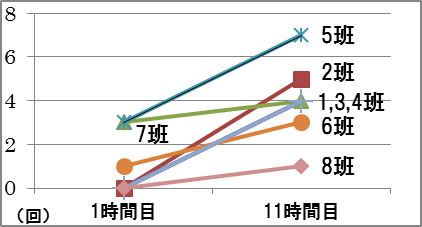

図1「体を丸めて後方へ転がる運動(えび玉入れ競争)の試技回数(1分間あたり)」

図1は「えび玉入れ競争」の1時間目と4時間目において、3グループを抽出し、活動時間と試技回数を映像分析して、1分間あたりの試技回数を示したものである。1時間目から4時間目にかけて、5班が約11.9回から約14.2回と約2.3回、6班は約12.5回から約14.6回と約2.1回、7班は約9.5回から約14回と約4.5回増えた。

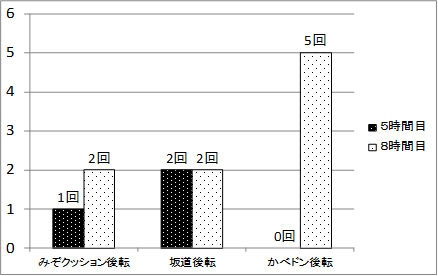

(2)まとまりをもった動きの形が徐々に発生したか(わかるような気がする):学習活動「みぞクッション後転」「坂道後転」

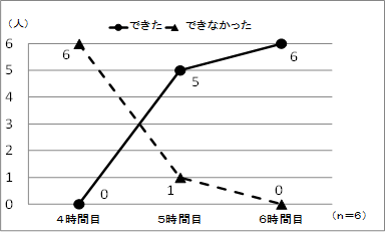

ア マットを両手で押すコツに気付いて、できるようになったか

図2 マットを両手で押すことができた人数(みぞクッション後転)

図2は「みぞクッション後転」において、4時間目までに「マットを両手で押す動きができなかった」6人の対象児童が4時間目から6時間目に実施した様子を映像分析して結果に示したものである。「みぞクッション後転」を実施した6人中5人が5時間目に、6人すべてが6時間目にマットを両手で押すことができるようになった。

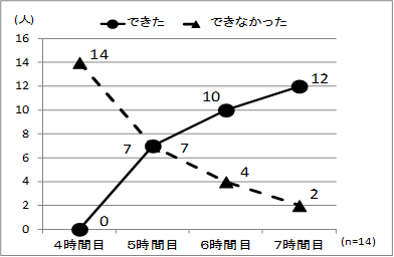

イ しゃがみ立ちになるコツ(勢い)に気付いて、できるようになったか

図3 しゃがみ立ちになることができた人数(坂道後転)

図3は「坂道後転」において4時間目までに「しゃがみ立ちになることができなかった」14人の対象児童が5時間目から7時間目に実施した様子を映像分析した結果を示したものである。「坂道後転」を実施した14人中7人が5時間目に、10人が6時間目までに、12人が7時間目までにしゃがみ立ちになることができるようになった。

(3)「今度こそコツをつかめそうだ」という期待感で夢中になって回数をかさねたか(できそうな気がする):学習活動「回転マスター」

ア A児が自分で場を選択して取り組めたか

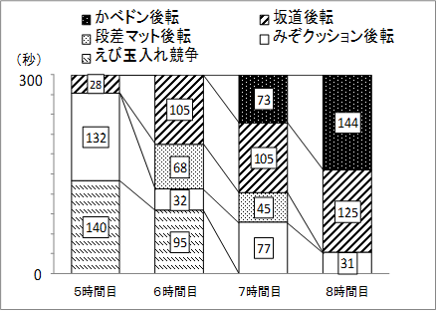

図4 A児が選択した場ごとの活動時間(300秒間)

図4は「回転マスター」において、A児を抽出し、5時間目から8時間目における場ごとの活動時間を示したものである。顕著な点として、5時間目から8時間目にかけて「坂道後転」が28秒から125秒と97秒増加した。5時間目から6時間目にかけて「えび玉入れ競争」が140秒から95秒と45秒減少し、7時間目には選択しなくなっていること、代わりに7時間目から選択され始めた「かべドン後転」が8時間目には144秒と5つの場の中で最も長い活動時間となっていた。

イ A児が回数をかさねたか

図5 A児が回数をかさねたか(4分30秒)

図5は5時間目と8時間目において、A児を抽出し、活動時間と試技回数を映像分析し、示したものである。5時間目と8時間目に各学習活動(4分30秒)に取り組んだ回数を比較したものである。5時間目から8時間目にかけて、試技回数の総数が、「みぞクッション後転」1回と「坂道後転」2回の計3回から、「みぞクッション後転」2回、「坂道後転」2回、「かべドン後転」5回の計9回となり、6回増えた。

2 考察

(1)なんとなく動ける感じがわかったか(やってみたいと思う):学習活動「えび玉入れ競争」

1時間目は、体を丸めて後方へ転がる際に腹と膝が離れたり、体が反ったりという様子がみられた。しかし、ゲームの要素をもたせ、グループでの合計得点で競わせたことから、2時間目以降は仲間と声を掛け合いながら取り組み、背中がマットに順番に着いて転がる様子が見られるようになった。これらのことによって、児童は「えび玉入れ競争」を通して、体を丸めて転がる感じをつかみ、自ら進んで活動に臨んだことから、やってみたいと思って取り組んでいたと考えられる。

(2)まとまりをもった動きの形が徐々に発生したか(わかるような気がする):学習活動「みぞクッション後転」「坂道後転」

5時間目の始めにはコツに気付けずに、マットを片手だけで押したり、しゃがみ立ちができずに正座姿勢で着地したりという様子が見られた。しかし、「みぞクッション後転」に取り組むことにより、マットに両手をバランスよく着き、腕を伸ばす姿から、力を入れてマットを両手で押すことができるようになったことが分かった。また、「坂道後転」に取り組むことにより、後方への回転に自然と勢いが付くため、膝がマットに着かずに足から着地する様子が見られるようになった。これらのことによって、後転のまとまりをもった動きの形が徐々に出て、児童自らが知らず知らずのうちに、うまくいかなかった時の動きと比べることで、自分に必要な後転のコツに気付いて取り組んでいたと考えられる。

(3)「今度こそコツをつかめそうだ」という期待感で夢中になって回数をかさねたか(できそうな気がする):学習活動「回転マスター」

5時間目の始めの時には、「みぞクッション後転」の場で、マット両手で押すもののタイミングが合わず、体が真上に持ち上がったり、伸びたりしていた。しかし、そのつまずきに対して、どの場を選択したら良いのか分からずに、困っている様子も見られた。そこで、5時間目後半に入る前に場の選択の仕方について、具体的に伝えると、A児は「えび玉入れ競争」や「坂道後転」の場で活動するなどして、自分のもっている力に合った場を探すようになった。そして、「坂道後転」の場を選択した時に、初めて後転の一連の動きを体験することができ、徐々にしゃがみ立ちまでの動きがスムーズになっていく様子が見られるようになっていった。A児は、易しい場を選択して、後転の一連の動きを経験することによって、手応えを感じ、後転ができそうな気がすると夢中になって取り組んでいたと考えられる。

【研究のまとめ】

1 研究の成果

本研究は、小学校第4学年の器械運動:マット運動(後転)の授業において、児童の学習状態に即した学習活動(動きづくり)を構築することにより、つまずき、思い悩んでいた児童が「やってみたいと思う」「わかるような気がする」「できそうな気がする」と手応えを感じながら活動することにより、進んで取り組むことができるようになるだろうと仮説を立て、検証を行った。そして、小学校第4学年のマット運動の授業について、研究の成果として次のことが明らかになった。

1つ目は「えび玉入れ競争」において、体を丸めて後方へ転がる感じをつかみ、自ら進んで活動に臨む姿から「やってみたいと思う」学習状態にすることができたと考えられる。

2つ目は「みぞクッション後転」や「坂道後転」において、マットを両手で押す動きやしゃがみ立ちになる動きが身に付いたことから、児童の多くが後転のコツに気付き、「わかるような気がする」という学習状態になったと考えられる。

3つ目は「回転マスター」において、A児が自分で学習活動を選択し、後転の一連の動きを体験することによって、コツをつかみ「できそうな気がする」という学習状態にすることができ、夢中になって取り組む姿が見られるようになったことからも有効であったと考えられる。

2 今後の展望

今回の研究では、特に運動に対して悩みのある児童に寄り添い、積極的に関わってきた。その中で感じたことがある。それは、教員の声掛けや学習カードの振り返りだけで、「できた」という実感をもたせることが難しいということである。今後は一層、グループ学習を充実させていきたいと考えている。自分ではよく分からない動きの様子を、友達から認められることにより、身に付けた動きに気付き、改めて自分の動きに関心を寄せることができると考える。また、友達に認められることで喜びを感じ、動きづくりへの意欲が生まれるといった効果を期待したい。

【引用・参考文献】

1)文部科学省(2008):小学校学習指導要領解説体育編.

2)文部科学省(2008):中学校学習指導要領解説保健体育編.

3)文部科学省(2009):高等学校学習指導要領解説保健体育・体育編.

4)マイケル・ポランニー(2003):高橋勇夫訳.暗黙知の次元.ちくま学芸文庫.

5)柴田俊和(2015):体育指導における身体知に関する研究報告.

6)金子明友(2009):スポーツ運動学-身体知の分析論-.明和出版.

7)三木四郎(2015):器械運動の動感指導と運動学.明和出版.

シュートをする機会が増える球技:ゴール型ハンドボールの授業

―シュートにつながるステップの段階的な学習を通して―

横須賀市立田浦中学校 才竹 健太郎

【はじめに】

中学校学習指導要領解説保健体育編における球技:「ゴール型」の第1学年及び第2学年では、「ゴール型」とは、「相手コートに侵入し、シュートを放ち、一定時間内に相手チームよりも多くの得点を競い合うゲームであり、ゴール型の種目に共通する動きを身に付けることが大切である。」1)とある。また、福ヶ迫は、「ゴール型球技のゲームにおける最大の醍醐味は、シュートチャンスを演出し、シュートを決めることである。」2)と述べている。これらのことから、ゴール型において生徒がシュートする楽しさや喜びを味わうことができるようにすることが重要であるが、実際の授業のゲームでは、シュートをする機会が少なく、シュートをする生徒も限られることが少なくない。

松本は、「ゴールを奪うためには、ボールを保持しながら前方方向に進む必要がある。」3)と述べている。しかし、生徒の事前アンケートでは「ボールを保持しているとき、相手にボールを奪われないようにすること」に約67%の生徒が難しさを感じていることから、ボールを保持してからシュートをするまでの個人の動きに課題があると考える。

佐藤は、ハンドボールにおいて「特にシュートやパスの基本的技術を習得する上でステップは最も重要な要素の一つである。」4)と述べている。このことから、ステップを使えばボールを保持したままの移動が可能となり、ドリブルやパスよりもキープしてのボール操作が容易な分、ゴール方向に侵入する際も、相手にボールを奪われる可能性が低くなり、シュートにつなげることができると考える。そこで、本研究ではこれらの課題に対して、ハンドボールの特徴的な動きの一つである「ステップ」に着目することとした。ステップの段階的な学習を通して、シュートにつながるステップの動きを身に付けることで、多くの生徒がシュートする機会が増えると考え本主題を設定した。

【内容及び方法】

1 研究の仮説

中学校第2学年の球技:ゴール型ハンドボールの授業において、シュートにつながるステップの動きを身に付けることにより、ゴール方向に守備者がいない位置でのシュートを容易にし、ゲームの中でシュートをする機会が増えるであろう。

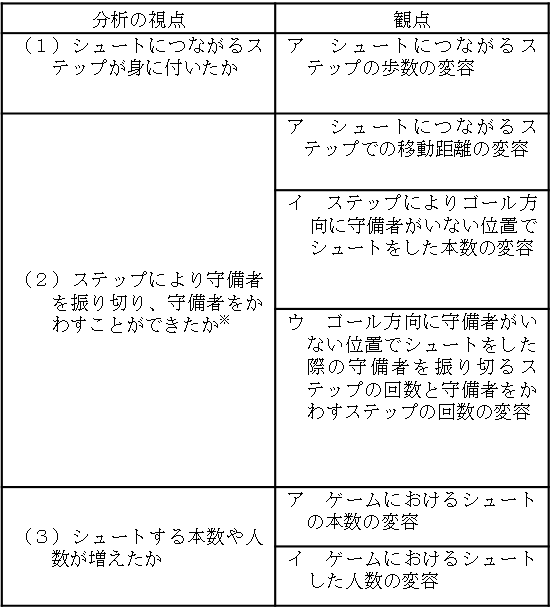

2 分析の視点

表1 分析の視点及び観点

※本研究では、ボールを保持して、守備者にマークされる前にステップでゴール方向へ進む動きを「守備者を振り切る」とし、守備者のマークをステップでかわして進む動きを「守備者をかわす」とすることとした。

3 検証授業

(1)期間 平成28年9月14日(水曜日)から10月18日(火曜日)

(2)場所 横須賀市立田浦中学校

(3)対象 第2学年4組(39名)

(4)単元名 球技:ゴール型ハンドボール

(5)学習内容

ア ゴール方向に守備者がいない位置でシュートをすること

イ パスやドリブルなどでボールをキープすること

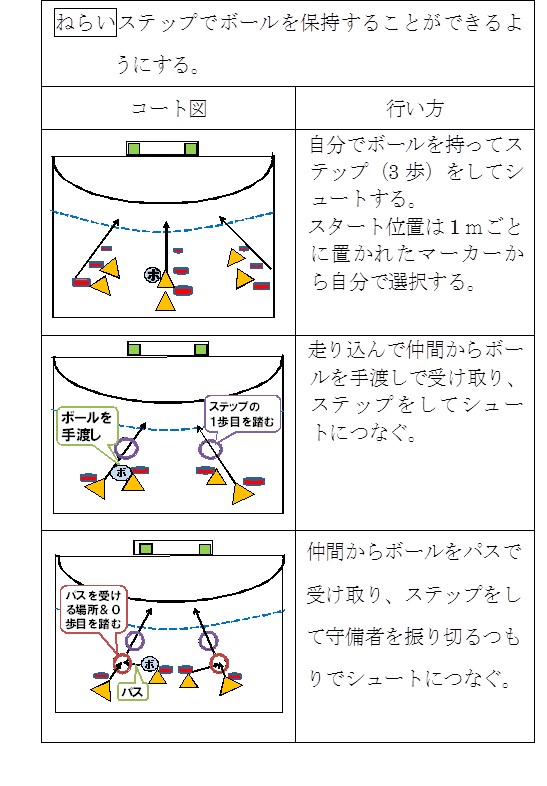

(6)学習活動について

ア チャレンジシュート1 ステップで守備者を振り切ってシュート

表2 チャレンジシュート1

イ チャレンジシュート2 ステップで守備者をかわしてシュート

表3 チャレンジシュート2

ウ チャレンジシュート3 ステップを活用して仲間と協力し、守備者をかわしてシュート

表4 チャレンジシュート3

エ ドリブルなし・手渡しパスゲーム ステップを活用し、守備者をかわしてシュート

表5 ドリブルなし・手渡しパスゲーム

【結果と考察】

1 結果

(1)シュートにつながるステップが身に付いたか

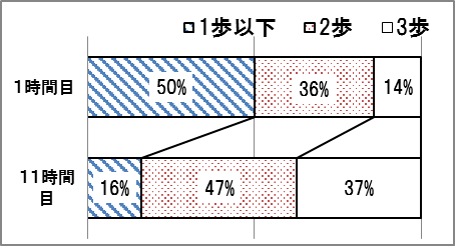

ア シュートにつながるステップの歩数の変容

図1 シュートにつながるステップの歩数の割合

図1は、1時間目の試しのゲームと、11時間目の最終ゲーム(オールコート4対4)において、シュートにつながるステップの歩数を映像から分析し、その割合の変容を示したものである。1時間目から11時間目にかけて、1歩以下が34%減少し、2歩が11%、3歩が23%と、それぞれ増加した。

(2)ステップにより守備者を振り切り、守備者をかわすことができたか

ア シュートにつながるステップでの移動距離の変容

図2 シュートにつながるステップで1m以上移動した回数の推移

図2は、1時間目の試しのゲームと、11時間目の最終ゲーム(オールコート4対4)において、シュートにつながるステップを開始した位置とステップで移動し最終的にボールをリリースした位置の距離を映像から分析し、移動距離が1m以上の回数を示している。11時間目は1時間目と比較すると、全ての班において移動距離が長いシュートにつながるステップが増えた。

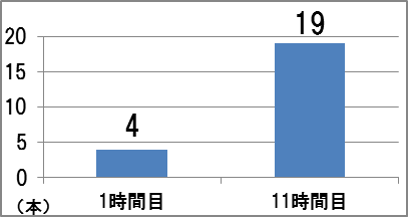

イ ステップによりゴール方向に守備者がいない位置でシュートをした本数の変容

図3は、1時間目の試しのゲームと、11時間目の最終ゲーム(オールコート4対4)において、ステップによりボール保持者とゴールとの間に守備者がいない状況でシュートをした数を映像から分析し、その本数の変容を示したものである。1時間目が4本、11時間目が19本となり、15本増加した。

図3 ステップによりゴール方向に守備者がいない位置でのシュート数

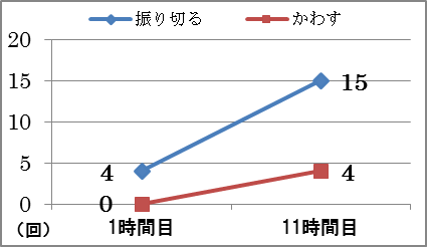

ウ ゴール方向に守備者がいない位置でシュートをした際の守備者を振り切るステップの回数と守備者をかわすステップの回数の変容

図4 守備者を振り切るステップの回数と守備者をかわすステップの回数

図4は、1時間目の試しのゲームと、11時間目の最終ゲーム(オールコート4対4)において、ステップによりボール保持者とゴールとの間に守備者がいない状況でのシュートをした数を映像から分析し、守備者を振り切るステップが見られた回数と守備者をかわすステップが見られた回数の変容を示したものである。守備者を振り切るステップは1時間が4回、11時間目が15回となり、11回増加した。守備者をかわすステップは1時間目が0回、11時間目が4回となり、4回増加した。

(3)シュートする本数や人数が増えたか

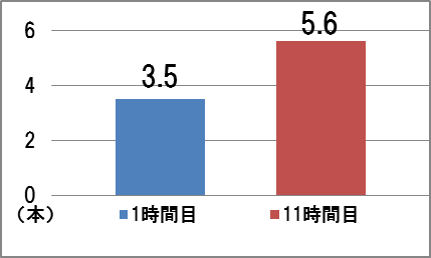

ア ゲームにおけるシュート本数の変容

図5 チームの平均シュート数の推移

図5は、1時間目の試しのゲームと、11時間目の最終ゲーム(オールコート4対4)において、シュート数を映像から分析し、1試合の平均を示したものである。1時間目が約3.5本、11時間目が約5.6本となり約2.1本増加した。

イ ゲームにおけるシュートした人数の変容

図6 チームの平均シュート人数の推移

図6は、1時間目の試しのゲームと、11時間目の最終ゲーム(オールコート4対4)において、シュートをした人数を映像から分析し、1試合におけるチームでの平均を示したものである。なお、1チームのフィールドプレーヤーはゴールキーパーを除いた3人である。1時間目が約2.1人、11時間目が約2.9人となり約0.8人増加した。

2 考察

結果から次のことが考えられる。

ボールを保持した際に守備者が近くにいても、ステップによって、守備者を振り切ることができるようになり、また、守備者をかわすことができるようになった。そして、ステップによりボールを保持しての移動距離が伸び、様々な方向からシュートすることができるようになった。

また、個々の生徒がシュートにつながるステップを身に付けたことにより、ゴール方向に守備者がいない位置でシュートができる状況を作ることができるようになり、シュート本数の増加につながったと考えられる。また、特定の生徒だけでなく、多くの生徒がシュートできるようになった。

これらのことから、「チャレンジシュート1・2・3」や「ドリブルなし・手渡しパスゲーム」などの学習活動が、シュートにつながるステップを身に付けるために有効であったと考えられる。

【研究のまとめ】

1 研究の成果

シュートにつながるステップを身に付ける学習をしたことにより、止まらずに流れの中でシュートができるようになった。また、ステップでの移動距離が伸び、ゴールに近づいて、シュートすることが可能になった。そして、ステップで守備者を振り切ることができるようになった。

次に、ステップ中に進行方向を変える動きを身に付け、守備者がゴール方向にいても、それをかわしてシュートにつなぐ意識が高まった。ドリブルなし・手渡しパスゲームでは、ステップを活用し仲間と協力して守備者をかわすことができるようになった。

2 今後の展望

本研究の球技:ゴール型ハンドボールの授業を通して、ステップの段階的な取組みから、守備者を振り切ったりかわしたりするシュートにつながるステップを身に付けさせることができた。これにより、学習指導要領の第1学年及び第2学年の例示に示されている「ゴール方向に守備者がいない位置でシュートをすること」「パスやドリブルなどでボールをキープすること」を身に付けることができた。また、ステップの動きは、ステップシュートやジャンプシュートなどに発展するハンドボールのシュート技術に必要なものであり、第3学年の例示に示されている「守備者が守りにくいタイミングでシュートを打つこと」の習得にもつながると考える。

さらに、ステップはシュートだけでなく他の技能を高めることにもつながる。特にパスやドリブルを組み合わせて使用することで、様々な攻撃のバリエーションの可能性が出てくる。

本研究においては、「ボール操作」に焦点を当てて実践してきたが、第3学年においては、ステップを活用し仲間と協力してかわすことを通して「安定したボール操作」と共に「空間を作り出すなどの動き」を併せて指導したい。これにより、仲間と連携した動きによってゴール前の空間を使ったり、空間をつくりだしたりして攻防を展開することができるようにしていきたいと考える。

【引用・参考文献】

1)文部科学省(2010):教育の情報化に関する手引き.中学校学習指導要領解説保健体育編.東山書房

2)福ヶ迫善彦(2009):シュートチャンスを作る局面を学ぶ戦術学習の授業モデル.体育科教育.大修館書店:50-52

3)松本直也ら(2015):スペインにおけるFutbol7に関する戦術的分析.桃山学院大学総合研究所紀要.41(1).

4)佐藤久(1982):ハンドボール競技におけるステップ法について.仙台大学研究紀要.14

空いた場所をめぐる攻防ができる球技:ネット型バドミントンの授業

―オーバーヘッドストロークの投動作プログラムによる学習を通して―

神奈川県立向の岡工業高等学校 菅澤 悠

【はじめに】

球技:ネット型バドミントン(以下バドミントン」という。)は、一般的にレクリエーション・スポーツとしてよく知られており、きわめて幅広い人たちが、その体力・年齢・技能レベルに応じて、手軽に楽しむことができるスポーツである。1)向の岡工業高等学校第1学年においても多くの生徒がバドミントンを好きだと感じているが、ゲームの様相は、生徒の半数以上がシャトルにラケットを当てるのが精一杯であり、空振りを避けるために肘の屈曲のみでラケットを操作していた。アンケート調査での「どんなときに楽しさを感じますか」については、半数以上が「ラリーが続くこと」と回答していた。一方、「ストロークの際にねらう場所」についての質問には、「空いた場所」や「相手がとりにくい場所」を多数の生徒が挙げていたことから、種目の特性については理解しているが、今もっているストロークの技術では「空いた場所」に打つことができなかったり、コート上の「空いた場所」や「相手がとりにくい場所」が分からなかったりしていると考えられる。後藤・栂野尾2)は、「バドミントンの初心者が習得する際の最初の課題は、シャトルを遠くに飛ばすことである」と述べている。つまり、シャトルを遠くに飛ばすこと(オーバーヘッドストローク)ができれば後方の「空いた場所」に打ったり、「相手がとりにくい場所」をねらって打ったりすることができる。また升・角田3)は、「投動作による飛距離とスマッシュ速度について有意な関係が認められた」とし、オーバーヘッドストロークのフライト種類である「スマッシュとハイクリアについて投動作と同じ回内動作が起きる」としている。これらのことから、本研究ではシャトルを遠くに飛ばすことができるオーバーヘッドストローク(ハイクリア)の習得に着目し、投動作の運動による指導方法を提案することにより空いた場所をめぐる攻防ができるバドミントンの授業を目指すこととした。

【内容及び方法】

1 研究の仮説

高等学校第1学年のバドミントン授業において、投動作による遠くに飛ばすことのできるオーバーヘッドストローク(ハイクリア)の動きの習得と、空いた場所への理解を通して、空いた場所をめぐる攻防ができるようになるであろう。

2 分析の視点

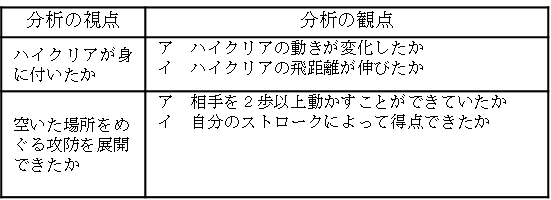

表1 分析の視点及び観点(抜粋)

3 検証授業

(1)期間 平成28年9月5日(月曜日)から10月31日(月曜日)

(2)場所 神奈川県立向の岡工業高等学校

(3)対象 機械科第1学年1組26名

(4)単元名 球技:ネット型バドミントン

(5)学習内容

ア シャトルを相手側コートの空いた場所やねらった場所へ打ち返すこと

イ ラリーの中で、味方の動きに合わせてコート上の空いた場所をカバーすること

(6)学習活動について(表2)

ア 投動作プログラム

主に、すずらんテープを用いた「テール(尻尾)」をテールヒットで、また穴のあいたプラスティックボールにテールを付けた「テールボール」をテールスローで使用する。

それぞれ目的をもった投動作による学習活動を数種類行うことで、ハイクリアの動きの習得につなげる。

イ タスクゲーム

(ア)テールゲーム

ラケット操作という課題を取り除き、素手でテールボール相手コートに投げ入れることで、相手コートを意識して空いた場所を見付けることを誇張したゲームとなる。空いた場所をめぐる攻防に特化した。

(イ)ハーフコートゲーム

コートの横幅を半分とすることで、相手を前後に揺さぶる意識を高めることをねらいとしたゲーム。

表2 投動作プログラム(抜粋)

【結果と考察】

1 結果

(1)ハイクリアが身に付いたか

本研究の目的は空いた場所をめぐる攻防を展開することであるが、コート後方に空いた場所を見付けることができていても、シャトルをそこまで飛ばすことができなければ空いた場所に打つことができない。そこで、まず投動作プログラムによるハイクリアの動きの習得と、それによるハイクリアの飛距離の変化について検証した。

本分析では、まず授業1、2時間目と投動作プログラム実施後の5、6時間目のハイクリアの動きを比較した。分析は、肘が耳の高さまで上がっているか、ネットに対して半身の姿勢をとっているか、シャトルの軌道が遠くまで飛びやすい37から40度で飛んでいるか4)の3項目から検証し、その後、3項目すべてにおいてカイ二乗検定を用いて検定を行った。シャトル軌道の37から40度は映像から正確に分析できないことから、ネット上端から2m以上高い空間を通過したものを達成の対象とした。次に授業2時間目、8時間目の授業でのハイクリアの飛距離測定でハイクリアの動きの変化について分析した。飛距離の測定方法は、手で投げたシャトルを打ち返し、打った瞬間の前足を0mとし、そこからシャトルが落下した地点までの距離を測定した。

ア ハイクリアの動きが変化したか

(ア)肘の高さが上がったか

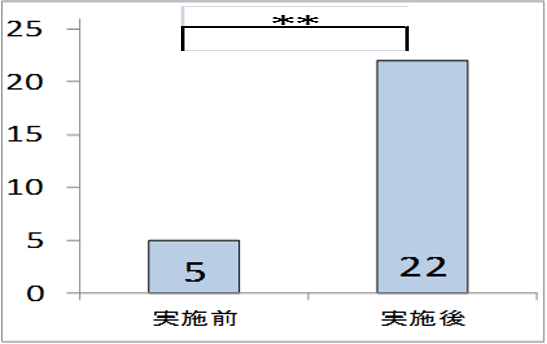

図1は投動作プログラムを行う前と、行った後の肘の高さについて、結果をグラフにまとめたものである。26人中5人の生徒は実施前の段階で肘が耳の高さまで上がり、基準を達成していたが、実施後は基準を達成した生徒が17人増え、22人という結果となり、危険率1%未満の高い水準で有意な差があった。

図1 投動作プログラム実施前後の肘の高さ(**:p<0.01)

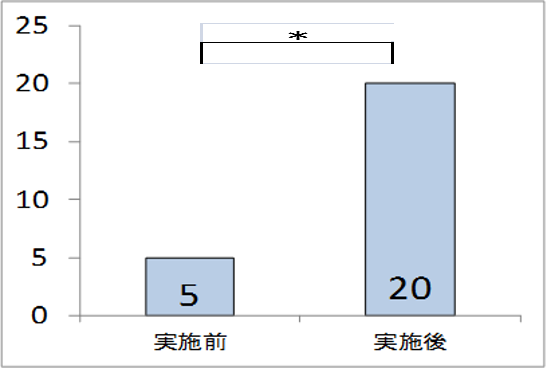

(イ)半身の姿勢をとることができたか

図2は投動作プログラムを行う前と、行った後の半身の姿勢について、結果をグラフにまとめたものである。26人中5人の生徒は実施前の段階で半身の姿勢をとる基準を達成していたが、実施後は基準を達成した生徒が15人増え、20人という結果となり、危険率5%未満の水準で有意な差があった。

図2 投動作プログラム実施前後の半身の姿勢(**:p<0.05)

(ウ)シャトルが高い軌道で飛んだか

図3は投動作プログラムを行う前と、行った後のシャトルの軌道の高さについて、結果をグラフにまとめたものである。26人中4人の生徒は実施前の段階でシャトルの高さがネット上端から2m以上高い空間を通過する基準を達成していたが、実施後は基準を達成した生徒が18人増え、22人という結果となり、危険率1%未満の高い水準で有意な差があった。

図3 投動作プログラム実施前後のシャトル軌道の高さ(**:p<0.01)

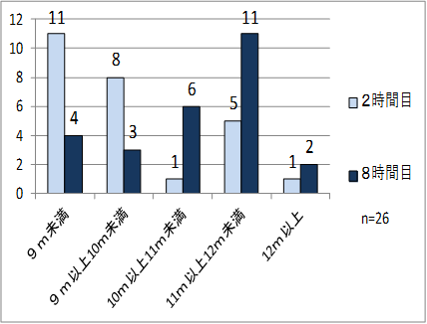

イ ハイクリアの飛距離が伸びたか

2時間目の授業と8時間目の授業におけるハイクリア測定による飛距離の平均値を比較すると、8時間目の授業では飛距離の平均が2.5m伸びる結果となった。

図4は2時間目と8時間目のハイクリア測定による結果を、飛距離別に人数を示したものである。2時間目の測定では9m未満が11人で最も多かったが、8時間目では11m以上12m未満が11人となった。これにより多くの生徒の飛距離が伸びたことが分かる。

図4 2時間目、8時間目のハイクリア測定結果による飛距離別の人数差

(2)空いた場所をめぐる攻防が展開できたか

ア 相手を2歩以上動かすことができていたか

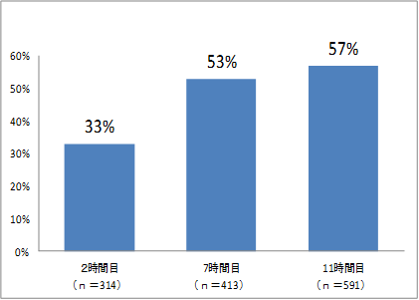

図5は試しのゲーム(2時間目、7時間目)及び、メインゲーム(11時間目)での相手を2歩以上動かすことができたストロークの割合とその推移を示した。2時間目は33%であり、7時間目では53%で20ポイント増えている。7時間目から11時間目では4ポイント増えて57%であった。5、6時間目に実施したタスクゲーム1(テールゲーム)後に割合が大きく増えていることが分かる。

図5 相手を2歩以上動かすことができたストロークの割合(試しのゲーム及びメインゲーム)

イ 自分のストロークによって得点できたか

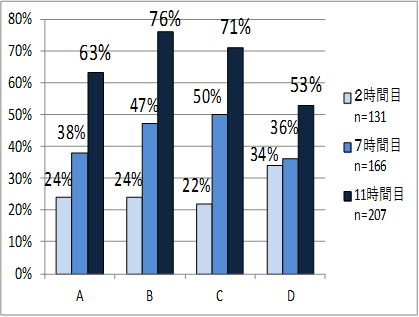

図6は試しのゲーム(2時間目、7時間目)と、メインゲーム(11時間目)での自分のストロークによる得点の割合とその推移をグループごとに示したものである。4グループすべてで2時間目より7時間目、7時間目より11時間目に、自分のストロークによる得点の割合が増えた結果となった。なお、自分のストロークによる得点とはフォルト以外での得点という意味である。なお、6時間目と8時間目にタスクゲーム(ハーフコートゲーム)を実施している。

図6 自分のストロークによる得点の割合推移(試しのゲーム及びメインゲーム)

2 考察

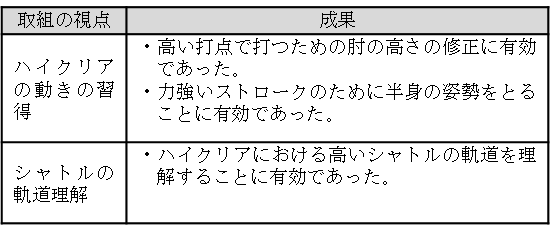

投動作プログラムにより、ハイクリアの動きである肘の高さと半身の姿勢をとることが身に付き、高い軌道でシャトルを遠くまで飛ばすことができるようになった。このことから、投動作プログラムは、ハイクリアの動きを習得するために有効であったと考えられる。

次に空いた場所をめぐる攻防を展開できたかについては、タスクゲーム1(テールゲーム)を通して空いた場所への意識が高まり、相手を2歩以上動かすことができた。また、タスクゲーム2(ハーフコートゲーム)を通して、相手を揺さぶって空いた場所が分かり、自分のストロークによる点の割合が増えたことから、タスクゲームは有効だったといえる。

【研究のまとめ】

1 研究の成果

本研究は、バドミントンの授業において、ハイクリアの動きの習得と、空いた場所を理解することによって、空いた場所をめぐる攻防を展開できる指導方法と学習活動を提案することを目的として授業を進めてきた。

検証の結果、高等学校入学年次のバドミントンの授業において、投動作プログラムを用いた学習活動を取り入れて指導することは有効であった。投動作プログラムによってハイクリアの飛距離が伸びたことで、コート後方の空いた場所にも打つことができるようになり、自分のストロークによる得点が増え、空いた場所をめぐる攻防が展開できるようになった。投動作プログラムの成果についての具体的な内容は表3に示したとおりである。

また、タスクゲーム1(テールゲーム)を通して、ラケット操作を排除することで空いた場所を見付けることについて理解を深めることができた。さらにタスクゲーム2(ハーフコートゲーム)により相手を前後に揺さぶって空いた場所をねらうことができた。これにより、メインゲームでも空いた場所へのストロークによる得点が増え、空いた場所をめぐる攻防が展開することができた。

表3 投動作プログラムの成果

2 今後の展望

本研究ではハイクリアに焦点をあてたため、サービスに関する指導場面が非常に少なかった。そのため、メインゲームの中でもオーバーハンドサービスや、打ち直しを認めるといった特別ルールを設けた。その結果サービスに対する返球がポイントとなる展開も多かった。また、メインゲームではハイクリアを軸とした前後への揺さぶりからの空いた場所をめぐる攻防をねらいとしたため、シングルスのみを実施した。今後ダブルスとサービスに関する指導を、次年度以降の学習に盛り込むことを検討していくことが必要である。また、ボールや用具の操作を発展させつつボールを持たないときの動きの学習を組み合わせ、3年間を見通した学習計画を作成し、実施していきたい。

【引用・参考文献】

1)伊佐山正和(2001):新学習指導要領による高等学校体育の授業下巻.大修館書店.

2)後藤忠弘ら(1985):バドミントン.ナツメ社:140-141.

3)升佑二郎ら(2011):中学バドミントン選手におけるスマッシュ速度に関わる能力の考察.体育の科学.杏林書房:879-884.

4)上村孝司ら(2016):ヴォーテックスを用いたトレーニングによる投能力向上の効果.体育・スポーツ科学研究.国士舘大学体育・スポーツ科学学会.16時25分.

仲間と共に活動できるゲームにつながる球技:ターゲット型フライングディスクの授業

―運動種目の特性に触れる授業のユニバーサルデザインを通して―

神奈川県立湘南養護学校 松田 良太

【はじめに】

特別支援学校(知的障害部門)は、学校数・生徒数ともに年々増加していることが全国の知的障害特別支援学校数の推移1)2)から分かる。

これに伴い、特別支援学校では様々な課題が表出しており、藤田は「それぞれの子供の障害特性や主体性を考慮した授業展開の難しさ」3)を挙げている。また、体育の授業について渡邉らは「体力や運動能力に差があり、同一種目の指導が難しい」「障害の重度重複化により運動をすることの楽しさを伝えることが困難」4)と述べている。

湘南養護学校(知的障害部門)においても、多くの授業でグループ別指導を実施し、体育においても球技の授業で、「ボール操作」の習得に差があり、全員で参加できるゲームに向けた指導は難しかった。

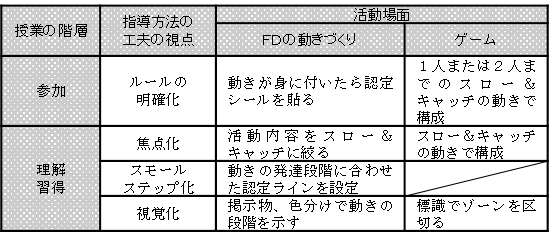

後藤5)は、フライングディスク(以下「FD」という)の特徴について「単純な技から複雑な技まで技術の幅が広く、親子や友人間でも気軽に楽しめるスポーツである」とし、島6)は「FDを投げること、つまりスローすることですべてのプレイ、競技が始まると考えられる」と述べており、FDは、単純な「スロー」の動きを身に付けることで、種目の特性に触れることができると考える。ところで桂7)は授業のユニバーサルデザインの考え方について「発達障害の可能性のある子供を含む、通常学級の全員が楽しく学び合い『わかる・できる』授業を目指している」と述べ、小貫7)は「授業を階層的に捉えることで、つまずきがちな子どもの特徴、およびつまずきに対応する視点を整理することができる」とし、その指導方法の工夫として「ルールの明確化」「焦点化」「スモールステップ化」「視覚化」等を挙げている。

そこで、本研究では、誰もが単純な技術で楽しむことができるFDを取り上げ、授業のユニバーサルデザインにより、運動種目の特性を楽しむことができる動きづくりの段階を構築することと、仲間と共に活動できるゲーム展開につながる授業を目指し、本主題を設定した。

【内容及び方法】

1 研究の仮説

知的障害特別支援学校高等部第2学年の球技:ターゲット型フライングディスクの授業において、授業のユニバーサルデザインにより、運動種目の特性を楽しむことができる動きづくりの段階を構築することで、仲間と共に活動できるゲーム展開ができるであろう。

2 分析の視点

表1 分析の視点及び観点

3 本研究の授業のユニバーサルデザイン

本研究では、体育授業における生徒のつまずきに対応するため、「授業のユニバーサルデザイン」7)に着目し、指導方法の工夫を行うこととした。

表2 本研究の授業のユニバーサルデザイン

表2は、本研究の授業のユニバーサルデザインである。授業の階層ごとに指導方法の工夫を図り「参加」に向けては「ルールの明確化」の視点から、「理解」「習得」には「焦点化」「スモールステップ化」「視覚化」の視点から、FDの動きづくりとゲームを構築することとした。

4 検証授業

(1)期間 平成28年9月5日(月曜日)から9月30日(金曜日)

(2)場所 神奈川県立湘南養護学校体育館

(3)対象 高等部第2学年(24名)

(4)単元名 いろいろなスポーツ球技:ターゲット型

(5)学習指導の工夫

ア FD道場

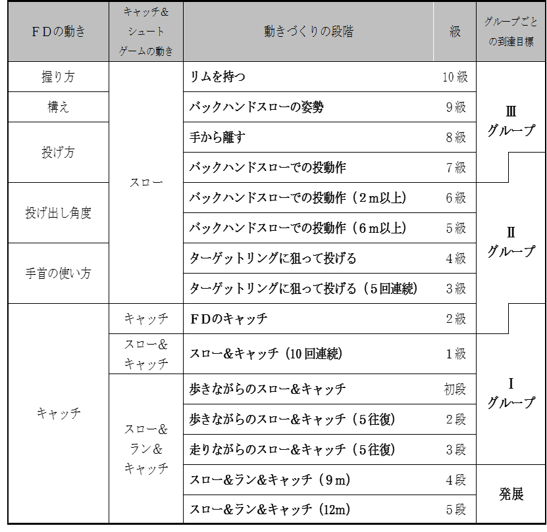

一人一人のゲームに必要な動きづくりを目指し、FD道場と銘打った段階的なFDの動きづくりの指導を行った。生徒は10級から5段まである動きづくりに一つ一つ挑戦していく。認定により、ゲームに必要な動きを身に付けることができる。ここでは、発達段階からグループ分けを行い、個人の動きづくりの活動では、所属グループでの活動とした。グループについては3つのグループとし、Cグループは概ね2から4歳の発達段階、Bグループは概ね5から6歳、Aグループは6歳以上の発達段階である。(表3)

表3 FD道場におけるFDの動きづくりの段階、グループごとの到達目標

イ キャッチ&シュートゲーム(メインゲーム)

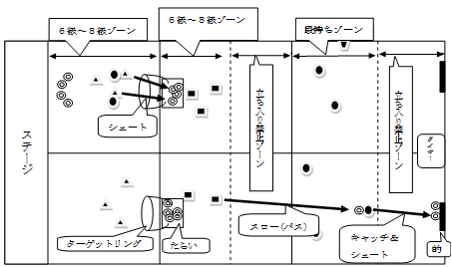

キャッチ&シュートゲームは、FD道場で身に付けたスロー&キャッチの動きで構成し、スローとキャッチでFDを仲間でつなぎ、シュートで的にあてて得点を競うゲームである。1クラス1チームとしてクラス対抗戦で行う。

(ア)行い方

a FD道場で認定を受けた級・段により入るゾーンが決まる。

b 6から8級認定者が初段以上の認定者のサポートを受け、8枚のFDをターゲットリングの中にシュートする。シュートされたFDを1級から2級の認定者が取り出し、初段以上の認定者にスローし、それをキャッチした初段以上の認定者は大きな的に向かってシュートする。

c 初段以上の認定者は、サポート後は段持ちゾーンに行く。

(イ)ルール

a 6から8級認定者がターゲットリングの中にFDをシュートすると1点。1から2級認定者がパスを出し、段持ちゾーンまで飛べば1点。初段以上の認定者がそれをキャッチできれば更に1点。初段以上の認定者がシュートし、的に当たれば1点。中心部に当たれば更に1点。

b 制限時間は3分間。的まで8枚のFDが進むとそれらを拾って最初の場所に戻し、制限時間内に何度でもトライできる。

c 立ち入り禁止ゾーンに入ってスローやキャッチをすることはできない。

黒色三角印は6から8級認定者、黒色四角印は1から2級の認定者

黒色丸印は初段以上の認定者、二重丸印はFD

図1 キャッチ&シュートゲームの配置図

【結果と考察】

1 結果

(1)FDの動きを身に付けることができたか

ここでは、生徒一人一人がゲームに必要な動きを身に付けたかについて検証する。結果については各グループを2班に分け、そのうち1班を示す。

ア Cグループの動きづくりの段階の変化

図2-1はCグループの生徒R、S、T、Uの動きづくりの段階の変化である。Sは4級が認定された。RとUは6級が認定された。Tは7級に挑戦したが、8級の認定で終了した。なお、Cグループは、6・7時間目はメインゲームの動きづくりをしたため、5時間目でFD道場は終了した。

図2-1 Cグループの生徒の動きの変化

イ Bグループの動きづくりの段階の変化

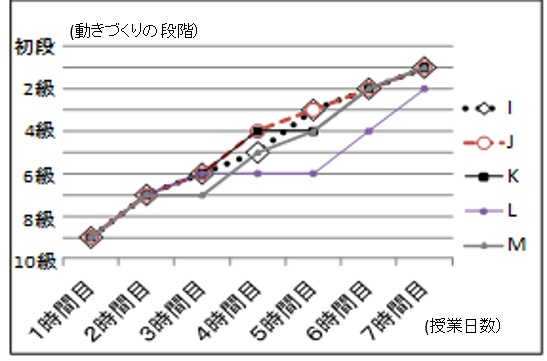

図2-2はグループの生徒I、J、K、L、Mの動きづくりの段階の変化を表したものである。I、J、K、Mは最終日には1級が認定された。Lは5級に認定されるまで3時間を要していたが、最終日には2級に認定された。

図2-2 Bグループの生徒の動きの変化

ウ Aグループの動きづくりの段階の変化

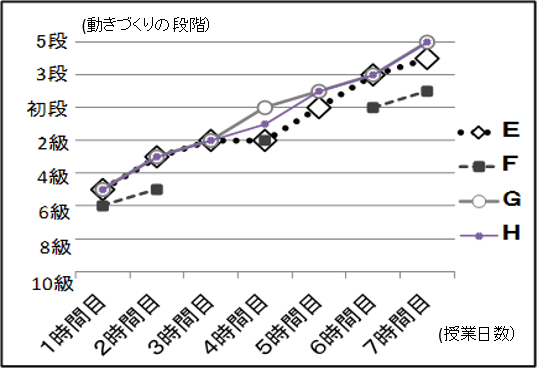

図2-3は、Aグループの生徒E、F、G、Hの動きづくりの段階の変化である。Eは4段、GとHは5段が認定された。Fは欠席が多く、授業への参加が難しい生徒であるが5回の授業に参加し、最終日には2段が認定された。

図2-3 Aグループの生徒の動きの変化

(2)FD道場で身に付けた動きをゲームで発揮できたか

ア ターゲットリングへシュートするまでの所要時間の変容(6級から8級認定者)

図3はメインゲームにおけるクラスごとの(6から8級認定者)ターゲットリングへシュート(8枚)するまでの所要時間を4時間目と8時間目での変容である。1組は、66秒から47秒で19秒、2組は68秒から42秒で26秒、3組は52秒から38秒で14秒短縮した。

図3 ターゲットリングにシュートするまでの所要時間の変化(6から8級認定者)

イ スロー&キャッチの成功率の変容(1から2級認定者)

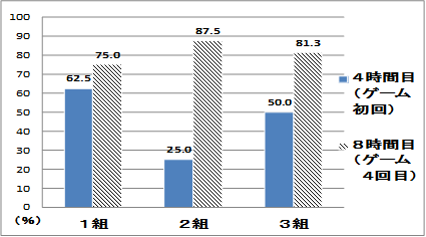

図4はメインゲームでのクラスごとの1から2級認定者のスロー&キャッチの成功率の変容である。1組は4時間目は62.5%から8時間目75.0%に、2組は25.0%から87.5%に、3組は50.0%から81.3%にそれぞれ上昇した。なお、スロー&キャッチの成功とは、スローしたFDを相手がキャッチできたこととした。

図4 スロー&キャッチの成功率の変容(1から2級認定者)

ウ シュート成功率の変容(初段以上の認定者)

図5はメインゲームでのクラスごとの初段以上の認定者のシュート成功率の変容である。1組は4時間目(ゲーム初回)が62.5%だったのに対して4時間目(ゲーム4回)は87.5%に、2組は62.5%から81.3%になり、3組は87.5%から100%にそれぞれ上昇した。なお、シュート成功率とは、FDが的に当たったものを成功とした。

図5 シュートの成功率の変容(初段以上の認定者)

2 考察

(1)FDの動きを身に付けることができたか

Cグループの到達目標は7級であり、6級以上も認定され、重度知的障害のある生徒がFDのバックハンドストロークを身に付けることができたと言える。また、8級までの認定となった生徒も、FDを持つことと、バックハンドスローの姿勢が身に付いた。FDを持つ・バックハンドスローの姿勢・FDを手から離す動きが身に付くと、これらを順に速く行い、腕をテイクバックから身体の前方に伸ばしながらFDを手から離すことでFDが飛ぶことから、バックハンドスローの動きが身に付いたと考えられる。

Bグループの到達目標は2級であり、1級に認定された生徒もいた。Bグループでは、特定の級の認定に時間がかかった生徒も、最終日にはキャッチの動きがある1級、2級まで到達することができた。このことは「遠くに飛ばす」「ねらって投げる」「飛んできたFDをキャッチする」という動きを身に付けることができたことを示しており、FDの特徴が関係しているとも考えられる。また、他の球技のボールとは違い、ゆっくり飛ぶことも、Bグループの生徒のほとんどが1から2級まで合格できたことに関係していると考えられる。

Aグループの到達目標は3段であり、半数以上の生徒が3段以上に認定された。このことは、FDの特徴である「握りやすい」「比較的真っ直ぐ飛ぶ」「飛ばしやすい」ことにより、移動を伴うスロー&キャッチの動きの習得につながったと考えられる。

(2)FD道場で身に付けた動きがキャッチ&シュートゲームで発揮できたか

初段以上が認定された生徒は、シュートの成功率が上昇したことから、的をねらって投げる動きが身に付いたと考えられる。FD道場の級・段が進み、「遠くに飛ばす動き」「ねらって投げる動き」「仲間が取りやすい場所にスローする動き」と、いろいろな動きを身に付けることで、的をねらって投げるための動きのポイントがわかったと考えられる。

1から2級が認定された生徒は、スローの成功率が上昇したことから、ねらってスローする動きが身に付いたと考えられる。また、作戦タイムの時間を取り、相手と目を合わせてタイミングを図ったり、名前を呼び合ったりして声をかけるなどすることを確認し、ゲームで実践したことで成功率が上がったと考えられる。スローの成功率の上昇は初段以上の認定者が1から2級の認定者のスローを「キャッチ」する動きを身に付けたことも要因である。全クラスにおいてターゲットリングへのシュートするまでの所要時間が短縮したことから、FDを手から離す動きが身に付いたと考えられる。FD道場で身に付けた動きは「スロー」の中の「FDを手から離す」動きである。さらに、ターゲットリングに向かってのシュート(手から離すこと)を理解することで、キャッチ&シュートゲームの参加につながったと考えられる。

【研究のまとめ】

1 研究の成果

(1)FDの動きを身に付けることができたか

FD道場を通して、24人中22人がバックハンドスローができるようになった。また、16名がゲームに必要な動きであるキャッチ&スローを身に付けることができた。

(2)FD道場で身に付けた動きはキャッチ&シュートゲームで発揮できたか

「スロー」「キャッチ」「スロー&キャッチ」「スロー&ラン&キャッチ」の動きを使って、ゲームに参加し仲間と共に活動することができた。

2 今後の展望

(1)FDの他校種への活用

発達段階が2から4歳であるCグループの生徒がリムを持つことから始め、バックハンドスローを身に付けることができたことから、未就学児の運動遊びにFDを取り入れることができると考えられる。また、発達段階が5から6歳であるBグループでは「遠くへ投げる」「ねらって投げる」「キャッチする」ことを身に付けることができたことから、幼稚園から小学校低学年はそれらの動きを使ったゲームを楽しむことができると言える。さらに、発達段階が6歳以上であるAグループの生徒がスロー&ラン&キャッチの動きを身に付け、ゲームで活用し、FDが楽しかったと答えていることから、小学校低学年以上の児童生徒は楽しむことができると考えられる。このようにFDは、様々な発達段階に応じて運動の特性に触れながら児童生徒が楽しむことができ、他校種の体育授業でのFDの活用が期待できる。

(2)FDの余暇活動へのつながり

神奈川県には「かながわ障害者フライングディスク協会」があり、多くのイベントが開催されている。授業を通してFDの動きを身に付けることにより、生徒の卒業後の余暇活動としての選択肢を広げることができると考える。今後、校内の体育的活動や家庭での余暇活動として継続的にFDを行うことができるようにし、これにより、教員や友達、家族と共にFDを楽しんでもらいたいと考える。

【引用・参考文献】

1)文部科学省(2005):特別支援教育資料.

2)文部科学省(2015):特別支援教育資料.

3)藤田裕司(2010):特別支援教育論考(3).大阪教育大学障害児教育研究紀要.33.

4)渡邉貴裕ら(2007):特別支援学における体育の教育課程に関する調査研究.発達障害システム学研究.6(2).

5)後藤邦夫(2001):バリアフリーをめざす体育授業.杏林書院.

6)島健(2000):フライングディスクにおけるスローの指導順序に関する-考察.上智大学体.33 5-21

7)林聖ら(2016):日本授業UD学会編著.授業のユニバーサルデザイン.東洋館出版社.8.

関連リンク

このページに関するお問い合わせ先

このページの所管所属は スポーツセンターです。